|

◎NR31309W |

| 標準価格 1,750円〈税別〉 | |

| エンハンスドCAT5対応 | |

| 情報モジュラジャック | |

| (レバー式成端 )(埋込型)(ホワイト) |

|

◎NR3160W |

| 標準価格 1,340円〈税別〉 | |

| エンハンスドCAT5対応 | |

| 情報モジュラジャック | |

| (埋込型)(ホワイト) |

3.情報配電盤

情報配電盤を小屋裏に設けてLAN、電話、TVをスター配線するようにしたが、情報配電盤についてはずいぶん悩んだ。

松下電工のマルチメディアポートを使用すれば一番簡単なのであるが

デメリットとして

以上のような理由によりマルチメディアポートを採用するのはやめた。

とーと&かーかの家では将来の拡張性を考えて小屋裏内に、格好は悪くても良いから機能だけを考えて情報配電スペースを造ることにした。

小屋裏収納の屋根裏点検口の中に情報配電のスペースを造り、そこの部分の壁に板を張ってもらいTEL端子台、TVブースター、TV分配器、LANハブなどを取り付けるつもりである。

こうしておけば機器交換時にどんなタイプでも設置が自由にできる為、とーとの機器選定の第一条件である「金額優先」(安いもの)をクリアできるのである。

このページのTOPへ

4.ケーブル

将来のアップグレードに備えてLANケーブルだけはCAT6にし、モジュラーをCAT5EにしておくつもりだったがCAT6ケーブルが思ったよりも高かったのでCAT5E(単芯線)を使用することになった。

ケーブルを16mmのCD管に通すので将来ケーブルを変更するのが比較的に容易であることから必要になった時点で変えれば良いと考えたからである。

| 単線(単芯線) | 芯線が1本の導体で構成されている。 ケーブルが硬いのでとり回しにくいが、減衰が少なく転送効率に優れているので長距離でケーブルの移動が少ない場合に使用する。 |

| より線(より芯線) | 芯線が複数の導体をよりあわせて構成されている。 ケーブルが柔らかいが減衰が大きく長距離の伝送には不向きなのでパッチコード等ケーブルの移動が多い場合に利用される。 |

|

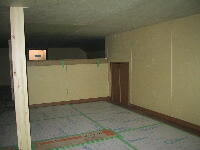

小屋裏収納部の点検口 |

|

点検口扉 |

|

扉を開けると |

|

中には情報配電盤スペースが。 |

|

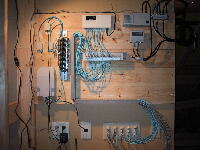

電話配線用端子台が取り付けられた。 (後でレイアウト変わっちゃうけど) |

|

各居室からのケーブルが集められている。 |

|

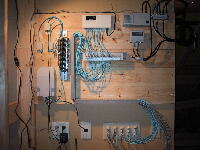

パネルがつけられケーブルがまとめられた。 |

|

スイッチングハブ、パッチパネル、電話線端子台、RJ11ローゼットを取付けてあり一部LANケーブルの配線がしてある。 右上隅にはTV8分配器が取り付けられている。 |

|

NTTの保安器が付けられた |

|

TVアンテナブースタ取り付けられ、情報配電盤完成。 |

| 名称 | 機種 | |||

| PC-1 |  |

自作 | M/B P3V4X CPU Pentium3-733 メモリ 256 |

仮住まいに引越し後電源を入れてみたらATX電源から火を吹き死亡。 新居完成後修理して復活するもセカンドマシン的存在になっている。 |

| PC-2 |  |

自作 | M/B VH6T CPU Celeron1.2 メモリ 512 |

現在のメインマシン。 自作一号機だがマザーボードもCPUも当時からは変更されている。 |

| PC-3 |  |

PC-9821 V200 青札モデル |

CPU K6-2/400 (ゲタ PL-K6-iii) メモリ 96 |

電源が入らないということで廃棄寸前のところを友人から引き取る。 原因は電源不良だった。(手持ちのATX電源に取り替えてみたら復活) その後PL-K6-IIIを使用しCPUをK6-2/400にパワーアップ。 |

| PC-4 |  |

PC-9821 V130 |

CPU Pentium130 メモリ 96 |

ハードオフでお遊び(改造)用に2000円で購入。 |

| PC-5 |  |

PC-9801 BX2 |

CPU Cyrix80 メモリ 72 |

かつてのメインPC。 中古で購入し当時かーかには言えない位の費用をかけてパワーアップしたなつかしのPC。 こいつで一生懸命プログラミングを勉強。 (パワーアップのおかげでWindows95は今でも動きます) |

| PC-6 |  |

PC-9821 Ra266 |

CPU Pentium2-266 メモリ 64 |

これもまた産廃業者行き寸前の所を拾ってきた。 初代リビングルーム用PC。 2004/10月PC-8 にその座を譲りお蔵入り。モニターもその後逝ってしまいました。 |

| PC-7 |  |

IBM NetVista 6842-60J |

CPU Pentium3-1G |

起動しないということで廃棄される予定のPCを貰ってきた。 現在分解して原因調査中だが起動不可。 |

| PC-8 |  |

IBM NetVista 6843-30J |

CPU Celeron1.1G |

PC-7と同時に廃棄予定のPCを引き取り、修理して使用中。 現在2代目リビングルーム用PCとして活躍中。 |

| PC-9 |  |

自作 |

M/B P5GDC-V CPU Pentium4-540 3.2GHz メモリ 256 |

オールインマザーを搭載した、2006年に久しぶりに組んだ自作機。 M/B、CPU、メモリは中古品だが、現在最強のPC。ビデオ編集とDVD焼きで活躍中。 実質メインマシンになっているかも。 |

| PC-10 |  |

IBM ThinkPad R30J |

CPU Pentium3-1G メモリ 256 |

起動できないということで廃棄される予定のノートPCを救出。 修理後、スーパーマルチスリムドライブに交換し半モバイル機(バッテリーが弱っていて電源が無い場所では長時間使えない)として活躍中。 |

| PC-11 |  |

TOSHIBA DynaBook Satellite 4260 |

CPU Pentium3-450 メモリ 128 |

PC10と同時に救出したノートPC。 日曜大工で図面確認用に、庭や倉庫に持ち出して使用中。 非力だが、最近のノートPCと違って作りは頑丈。 |

見て分かるようにとーとはかつてPC-98信者だったのだ。

しかしNECがDOS/Vに敗れNECがPC-98の生産を打ち切った為にとーとは自作の世界に入る事になった。

PC-98時代は一生懸命DOSでのプログラミングをやっていたが、OSがDOSからWindowsに変わっていく時期と同時にプログラミングはやらなくなってしまった。(頭を使え無くなってきた?)

もう少し時間的な余裕が持てるようになればまたVBやVCなどのプログラミングもやってみよーかなと考えています。

2007年9月追記

会社から壊れたパソコンを引き取っては修理して救出ばかりしていたら、11台ものPCが揃ってしまいました。

全部のPCが稼動しているわけではありませんが、6台は用途によって入れ替わり立ち代り稼動しています。

そうすると問題なのはPCの数だけモニタが必要になってしまい莫大な費用がかかってしまいます。

すべてのPCを同時に稼動させてもモニタな必要な場面は限られています。(DVDやCDを焼いている最中はモニタリング不要)

そこでPC切替器やモニタ切替器を使い、最小限のモニタで用を足しています。

|

|

|

| PC切替器 1セットのキーボードとマウスとモニタで2台のPCを切り替えて操作できる。 |

PC切替器とモニタ切替器を使い1台のモニタで使用している3台のPC達 |

7.インターネット接続環境

Bフレッツへの道 2004年5月 記

○ダイヤルアップ接続

インターネットを始めて5年経つがダイヤルアップ接続一筋でがんばってきた。

電話料金を少しでも節約しようとタイムプラスを申し込み、必要最低限のインターネットの使用で我慢していたのだ。

借家住まいということもありいつ引越しになるかも分からないという状況でブロードバンドに変更するのを悩んでいるうちにずるずるという感じだった。

新築を機会にブロードバンドの仲間入りだと思い完成を待たずして電話だけは引いておきADSLの申し込みをした。(ADSLのキャンペーンで3月末までに申し込むと初期費用と3ヶ月間無料になるので)

家の場所が交換局から6kmほど離れているのでスピードの期待はあまりしていないがダイヤルアップよりも少しは早くなってくれれば良いという意図と定額常時接続にしたいという考えである。

○ADSL断念

WEB上で申し込みをして数日後プロバイダ(Hi-Ho)から連絡が有りNTTの調査により光収容の為不適合との連絡があった。

ADSLはメタル回線でのみ開通可能であるが、とーとの家までの間には光ケーブルが使われているということである。

光収容の場合でもNTTに収容換えを申し込めばADSLの開通が可能になるということなので早速収容換えを申し込んでおいた。

それからさらに数日後一通の郵便物が届いていた。

いよいよADSLの工事日が決まりその通知なのかと思い、わくわくしながら開封してみると

「利用可能な設備がありません」=メタル回線の空きが無いのでADSLの利用は不可能です。

という内容だ。

「え゜〜、NTTのHPでここは利用可能エリアだって書いてあるじゃん」とNTTに文句を言いたい。

いろいろ調べてみたらもともとこの地域はほとんどが光収容でADSLにすることは無理だったようだ。

だったら最初に言ってくれよ〜。

とーとの家は「情報過疎地」、「情報の孤島」じゃないかー。

○悩める日々

ADSLがだめということで残されたブロードバンドはBフレッツということになるが、ランニングコストがADSLの倍以上である。

もともと常時接続をメインに考えていた為、スピードのために倍費用が掛かるというのは思惑と違っている。

一瞬ISDN?とも思ったが宅内の電話配線は6極2芯を前提に引かれているのでケーブルの引きなおしが必要になってしまうし、いまさらISDNという感じなのであっさり選択肢から外れた。

これでは、ブロードバンド(定額常時接続)の道は閉ざされてしまう。 ああ、どうしよう。

とーとがびんぼーでなければ何も悩まずBフレッツを申し込んでしまうのだが・・・。

と悩む日々が続いていた。

○Bフレッツ申し込み

Bフレッツの料金はいずれ値下がりするだろうからその時までダイヤルアップでがんばろうと思っていたところ、NTTのホームページで「あっと割引」と「ずっと割引」という利用年数に応じた割引制度があることを見つけた。

使用開始初年度からは2年間の利用を約束すれば10%割引になるのだ。

これでもADSLに比べればはるかに高い金額であるが、少しでも割引が有るだけで気持ちの上でずいぶん違ってくる。

単純なとーとは早速Bフレッツをプロバイダ経由で申し込んでしまった。

5月中にプロバイダ経由で申し込むと工事費と3ヶ月間プロバイダ接続料が無料になるキャンペーンが行われているので決心がついたのだ。

さらにプロバイダの新しいサービスとして6月1日からBフレッツ対応コースの場合オプションサービス

・追加メールアドレス(3口まで)

・メールウイルスチェック(4口まで)

・有害サイトブロックサービス

・hi-hoでんわ-C

の料金が無料になるという「Hi-Ho光快適セット」サービスが始まる事も決め手となった。

○Bフレッツも開通不可!?

Bフレッツなら間違いなく大丈夫だろうと思い安心していたところへ、NTTパートナーセンターと言う所から電話が入った。

電話に出ると担当者が

「非常に申し訳ないのですが・・・・・」

と話し始めた。

とーとは"まさかBフレッツまで駄目なのか"と思いながら続きを聞いていると

「とーと様の交換局はBフレッツの申し込みが殺到していまして現在空きがありません。現在新しいファイバケーブルを施設中で7月に完成する予定ですのでそれまでお待ちいただくことになってしまいます。」

と言う事だった。

とりあえずほっとした。

もともと2〜3ヶ月待たされる事も有るという情報はあったのでそれ程おどろかなかったが、昨年の12月に空きが無くなり半年近く待たされている人が大勢いることを聞かされてびっくり。

やはりこの交換局はADSLが不可のために仕方なくBフレッツを申し込む人が多いのだろう。

今のところファイバ施設工事は予定通り行われるようなので後は工事の順番待ちにより7月中に開通できるか8月に開通できるか、そんな状況のようである。

○Bフレッツ開通 2004/8/17追記

7月27日にNTT西日本から工事の準備ができたから都合のよい日を教えてくれと連絡があった。

最短で7月30日の工事が可能だということだが平日では立会いができないので7月31日(土曜日)に工事をお願いした。

ところが29日に工事業者から、今から先行工事をしたいのだが家の場所が分からないから教えてくれと電話があった。

ちょうど会社から外出する予定があったのでちょっと様子を見に家によって見ると、自宅前まで光ファイバーを引く工事をやっていた。

聞いてみると2本先の電柱までしかファイバーが来ていないので、工事当日に時間がかからないように事前に家の前まで引いておくらしい。

工事本番当日はとーとは休日出勤、かーかは用事でお出かけだったので、とーとが会社をちょっと抜けて立ち会うことにした。

約束の1時ちょうどに工事業者が来て屋内への光ファイバーの引き込み工事を始めた。

引き込み自体は40分程度で終わったようだが、接続チェックでうまく繋がらないらしくいろいろ調べているようだ。

工事を始めて1時間ほど経った頃にかーかが帰ってきたのでバトンタッチしてとーとは会社に戻ることにした。

会社から帰って早速ブロードバンドルーターとの接続をして、パソコンのネットーワーク設定を変えてみた。

本当の開通日は明日8月1日なのだが、日付が変わる前の時間であったにもかかわらず接続が可能だったのだ。

ルーターはDHCPサーバ機能付きであるのでパソコン側の設定は簡単で、接続IDを変更する程度で済んだ。

ルーター側の設定もパソコン上で専用ソフトを使用し簡単に終わったので、まずは自分のHPにアクセスしてみる。

「えっ?本当にインターネットにつながってるの?接続履歴のハードディスク内のデータを読み込んだんじゃないの?」

と思うくらい早く画面が表示された。

初めて接続するHPを見てみるとやはり"あっ"と言う間に表示されるということは、やはりこれがBフレッツの接続なのだ。

アナログのダイヤルアップからBフレッツへの変更であるのでなおさらスピードの差が大きい。

ためしに10Mバイト程度のファイルをダウンロードしてみたが4秒程度で完了した。

一度体験するともう二度とダイヤルアップには戻れない快適な接続速度だ。

このページのTOPへ