1978年の12月 32年前真梨子さんはレコーディングの真っ最中である。

ミュージシャンが命をこめて奏でているその音色に、日本語の歌詞を大切にしたいという若いアーティストが丁寧に歌っている。ともすれば、電子機器で音が作れる現代の曲作り。ドラマーがいなくても、きっちりと同じリズムとテンポで均一の音が録音されている楽曲。CDでは感じられないアナログ音の息遣いというものが、すべての曲に新たな旅立ちの不安を抱えながらひとつの大切な思いがこめられているアルバムである。

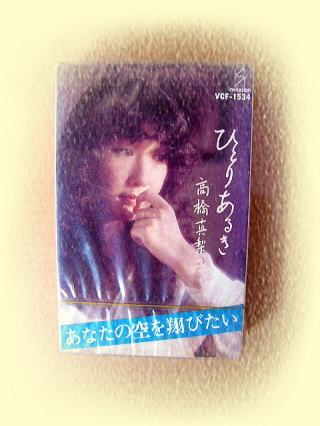

1980年1月だと記憶しているが、東京江戸川区の成人式のゲストで真梨子さんは「あなたの空を翔びたい」を歌っている。まさに「ひとりあるき」の代表曲なのである。

しかし、冷静に聴いてみると、今のコンサートで曲目に加えられるとしたら、どのあたりでリストアップされるか、という視点で聞いてみると、実に多くの曲が今のコンサートでもぴったりと収まるから不思議だ。それは、曲調が、P&C時代に歌っていた外国曲風の曲調と旋律だからである。

「YOU’RE SO FAR AWAY」「おいでサマー・ホリディ」はもちろん第2部。

初めて聴いたとき、ふーんこれが高橋真梨子かなぁと思ってしまった「夜の顔」。

盲目の天才シンガー長谷川きよしさんのイメージが強すぎるか と思っていたが、今回改めてLPで聴いてみると、HEART BREAKERや浪漫詩人の世界観。何と言っても間奏の弦の響きがいろんな雑音が入っているからこそ感じられるアナログ音の透明感が感じられる。

と思っていたが、今回改めてLPで聴いてみると、HEART BREAKERや浪漫詩人の世界観。何と言っても間奏の弦の響きがいろんな雑音が入っているからこそ感じられるアナログ音の透明感が感じられる。

「訪れ」「小さなわたし」は、別掲の通り、わたしの高橋真梨子のイメージのストライクゾーン。もし、アップテンポの曲が続き、舞台照明が暗転して、後ろからのスポットだけで、真梨子さんの金色に輝く輪郭だけが映し出される照明のなか、アカペラで「小さなわたし」を歌われたら、わたしは大絶賛するだろう。

「掌」については、いままで多くの方のコメントを見てきた。この曲はわたしには難しい。さだまさしさんのイメージが強すぎる。そして、おそらく地方のお盆の感覚がないと体感できない曲である。さだまさしさんのグレープ時代の代表曲「精霊流し」。東京の感覚では、お盆に迎え火と送り火はするものの、川に何かを流すという感覚はない。終戦の日の映像で、灯明を流しているのを目にするから、そういうものだと聞いていた。しかし、後年、「精霊流し」のドラマ化された物語を見て、一家のお祭りのごとく故人の霊を暖かく迎え入れ、そして袴羽織の正装をした家長が先頭に親族の列を作り、ボート大の大きな屋形舟を川に流していく「精霊流し」をみて、この感覚が無ければ「掌」は体感できないと感じてきた。人とのつながり、縁の深い世界観だけにありきたりのわかれ という言葉に切なさがこめられているのである。

ある意味真梨子さんは、絵空事の恋愛をより真実のシーンに見せてくれるアーティストである。そのスタンスは32年間変わっていない。