とても不思議な感覚だった。

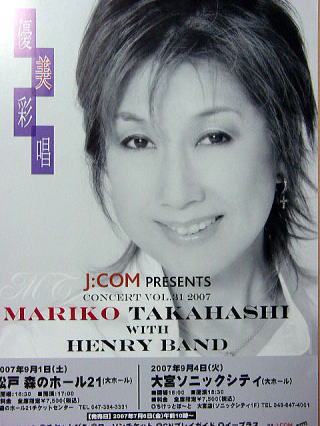

僭越で申し訳ないが、まるで自分のこのHPで描いてきたことをより具体的に

そして、より「髙橋真梨子」らしさを描いてもらえたコンサートだったからである。

もとより、私がこのHPで描きたかった

コンセプトの一つに、一枚一枚の絵を見ているような感覚というのがある。

それは、コンサートのコンセプトの項にもあるように、ひとつのコンサートのモチーフが最近感じられない、しかし一つ一つの楽曲が輝いているということで、むしろ真梨子さんが演じた自然体というよりも、ほんとうに楽しんでいる優しい笑顔のコンサートに感じられるということを述べた。だから、私は、モチーフに引きづられながらも、まるで一枚の絵をじっくりと見ているような感じで真梨子さんを聴いて欲しいと思ったわけである。

だから、CONCERT ・THE PREMIUM ・ FINDERなどの各コンテンツで、曲の持っている季節感や時間帯、そしてコンサートでの舞台上へのスポットや照明を意識しながら、真梨子さんを描いてきた。私もPainterである。

それは、私の感覚なのか、それともそういう感覚でずっとコンサートを見てきたからなのかはわからない。しかし、髙橋真梨子を表現するには、そのページの作成段階では「この色」という感覚で創ったのである。

たとえばFORESTは、落ち葉のような栗毛の秋色で、年上の彼女をイメージしている。当然cinemaは、スポットライトである、というように。そして、ところどころで、真梨子さんのモノトーンの写真を挿入している。それは、髙橋真梨子だからである。抽象的な表現だが、AFTER HOURSの感覚でもある。

そして、なによりも・・・・表紙のデザインが語るように、天球に輝く満天の星空そして、宇宙の広がりというのも私の髙橋真梨子感である。一言で言うと、それは「空」である。青空であり、星空である。

モノトーンの照明は、真梨子さんの姿を見せない。しかし、シルエットで髙橋真梨子を映し出す。

これは、女神の恩寵の感覚にとらわれる。このモノトーンがあればこそ、いろいろな美しい色彩の絵が生きてくる。モノトーンはデッサンであり、原型であり、そして、夕闇と深い悩める愛を表現する。同じ黒でも、何種類もの階調で色の変化がつけられるのである。

偶然にも、「水」をモチーフにということを述べた。2007/5/31の想定である。

穢れを落とし、その場の空気AIRを変えてしまう、水のちから。渓谷の流れの清々しさは、ホールの残響をたちまち山奥へといざなう。私のステレオで聴くと、このオープニングの曲のイントロは、実は、水の流れに聞こえてくるくらい深い響きを奏でてくれるのである。だから、文字どおりごく自然な選曲である。そして、渓谷から見える、スカッとした青空には、この曲しかない。

夜、JAZZYな大人の雰囲気には、水割りがよく似合う。

また、生命の源なのに、雨となって失恋のシーンを演出する水。そして、ときとして濁流のように、恋する人を悩みに落とし込み、苦しみに姿を変えるのに、「愛さずにはいられない」「この身を捧げてまでも守りたい」、そんな愛のシーンを演出していく水。

ゴスペル賛美歌を原曲として創られたあるカバー曲が、まさに

I can’t give you anything but love.の神の恩寵である。

実は、橋がイエス・キリストの神の恩寵にたとえられている楽曲であることをご存知だろうか?

都会の雨、都会の闇、都会の季節感も水が演出する。やはり、綺麗な水が溢れる国だからこその季節感である。

そして、水は、いつの日か川となり、鴎がゆっくり舞い飛ぶ 「コバルト色の海」 に流れていく。さらに、苦しみを一緒に乗り越えてくれるパートナーがいることに素直に感謝したとき、その海辺には、優しい海色の風が流れていくのである。

これらは、嬉しいことに私のページに点在している。

これらは、嬉しいことに私のページに点在している。

照明を神色の光と表記しているところもある。

まるで、髙橋真梨子を表現したいという「意識」が、私をして、そしてコンサートの製作者をして、そして衣装の製作者をして、動かしめたかのような、奇妙であるがとても嬉しい、原点回帰のシンクロニシティの感覚がある。

以上述べた文章は単なる思い付きやつなぎ合わせのものではない。4/28オープン以降のこのページの高覧者である皆さんなら、よくお分かりいただけるはずである。まだ、コンサートのスタート段階なので、曲名は明示していない。

しかし、コンサートを通じて、こんな感覚に包まれたとき嬉しさとともに、共鳴する自分がいるのは確かだ。

それは、愛によって最後は救われるという感覚に共鳴しているのである。

だから女神のような衣装の真梨子さんの姿は、とても偶然とは思えなかったのである。

とても素晴らしいコンサート、真梨子さんそしてヘンリーさんありがとうございます。

(2007/6/24)

.