河合メンタルクリニック

河合メンタルクリニック 河合メンタルクリニック

河合メンタルクリニック

宇宙の旅人 〜彗星としし座流星群〜

深夜あるいは白々と明けそめる頃に思いがけなく「季節外れ」の星座を見つけるのも楽しいものです。なぜなら春の星、秋の星などというのは宵の空、普通に人が起きている時間帯に見える星だからです。学生時代、試験前の徹夜勉強の時夏の初めなど、夜明けの静寂を破るような鋭いホトトギスの声が都内でさえ聞かれたものです。そんな時窓から外を見ると東の空に有明の月ならぬオリオンの三ツ星がたてに並んでいたりして徹夜の疲れもいくらか吹き飛ぶ思いがしました。中でも大晦日の夜半、鎌倉は鶴岡八幡宮の大銀杏の梢に「ししの大がま」を見つけた時は「今年は春から縁起がいいわい」といった気分でした。夜半すぎの「ししの大がま」。11月はしし座流星群の時節です。極大期は33年周期ですが、今回は1998年から2001年と世紀をまたいで観察されました。

流星とは細かい宇宙のちりが地上100〜50キロメートルの大気圏内で空気との摩擦によって高温となり光るものです。速度は平均毎秒50キロメートル、ちりの大きさわずかに1グラム以下、数ミリから1センチくらいだということですからその光の強さには驚くばかりです。小さなものまで含めると1日に数十億個にもなり、燃え尽きずに落ちたものが隕石です。流星群は天球上のある一点を中心に四方へ流星が飛び出すように見えますが、この点を放射点といいます。観測のときには放射点から出たものを群(ぐん)、それに関係なく不規則にあちこちへ飛ぶものを散(さん)として区別して数えます。三大流星群として中でも特に有名なのが11月のしし座流星群ですが、あとの2つは8月のペルセウス座流星群、12月のふたご座流星群です。ふたご座はちょうど12月上旬頃天頂近くにあるので一晩中観測しやすいのですが、残りの2つはその星座が夜半を過ぎないと昇らないので観測はたいへんです。しかも流星が多いのは明け方なのです。

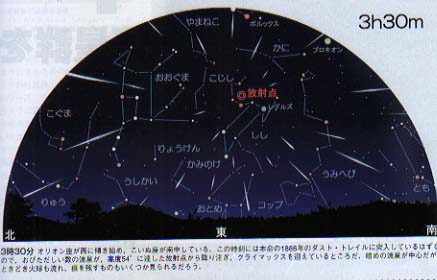

図は当時の雑誌に載った2001年11月18日午前3時30分の東の空の予想図です。しし座が昇り始めたのは0時すぎです。当日は3じ半ころにピークになるということでしたが、あまり流星は見られず実際にピークとなったのはあきらめかけた4時半くらいだったと思います。流星が少ない間はしし座ばかり眺めていても大がまの内側の放射点から花火のように出るわけではなく、全天のあちこち、つまり「散」のものもあるわけで、近くの公園に集まった人たちのどよめきに初めて大きな火球が北の空に流星痕を残しているのに気づくといった具合でした。理想としては何人かで分担してあらゆる方向を見るのがいいようです。私は1998年と2001年の2回、自宅のベランダで観望しましたが、大きなものは打ち上げ花火の初めのように見えること、流星痕といって後にしばらく煙のようなものが残ることも初めて知って驚いたものです。こうした流星のもととなるちりは実は彗星のおきみやげであることが多いのです。

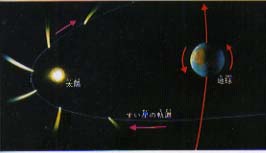

さて彗星とはやはり太陽系のメンバーで直径数キロメートルから数十キロメートルの核が長円軌道を描いて太陽のまわりをまわっているものです。彗星は太陽に近づくと表面が溶けて中のダストが太陽光の圧力で吹き流されて、太陽と反対の方向に尾ができます。つまりほうき星といいながら空のお掃除どころかちりをまき散らしているのです。放出されたちりは彗星本体の前後にチューブ状に伸び太陽のまわりを長円軌道を描いてまわるようになります。このチューブを「ダスト・トレイル」といいます。しし座流星群が33年ごとに流星雨を降らせるのは周期33年のテンペル・タットル彗星が毎回の接近ごとにできたダスト・トレイルをひきつれて回帰したとき、地球が特に密度の濃いダスト・トレイルの中を通るためなのです。1833年の11月13日、アメリカ東部では文字通りの流星雨となり、あまりの明るさに目を醒ました人、この世の終わりと恐れた人などがあったそうです。しかし大流星雨の年のダスト・トレイルに次に遭遇したとしても、ちりの密度や粒子の大きさが予測できない以上、再び大流星雨となるとは限らないのが難しいところです。

彗星にはエンケ彗星のように周期が短く3.3年ごとに地球に近づくものや、反対に非常に周期が長く一度しか観測されないものもあります。中でも最も有名なのはハリー彗星でしょう。ハリー彗星の周期は76年なので人によっては一生に2度出会うこともあります。筆者の祖母は1910年、8歳のとき夜中に起こされて長く尾を引く姿を見たと話してくれました。前回の1986年の時も健在でしたが日本では南に低く見せてやれませんでした。当時オーストラリアへ行って彗星を見るツアーもあったようです。私も九十九里海岸へ行ってみましたが雲が多く見えませんでした。正に漆黒の闇の中から突然望遠鏡やカメラを持った人たちの話し声が聞こえてびっくりしたものです。しかし97年のヘール・ボップ彗星は偶然、夕方三浦半島の背骨を走るハイウェイの上から尾を引く姿を見ることができました。運転中のため一瞬でしたがその姿は今なお目に焼き付いています。さてそろそろクリスマスも近くなりましたが、イタリア・ルネサンスの先駆者ジオットの描いた「キリスト生誕の図」でベツレヘムの馬小屋の上に彗星が描かれてあり、これこそハリー彗星ではないかといわれています。1986年から76年ごとにさかのぼると紀元1年に近いのはAD10年です。キリストの生誕は本当はAD7年であるともいい、少々の周期のずれもあることを考えると本当にハリー彗星かもしれません。そんなことから86年のEC諸国が共同で開発した探査機は「ジオット」と名付けられ、この時の探査で彗星とは汚れた雪だるまのようなものだということが知れ渡ることとなりました。

しし座流星群の極大期やハリー彗星のように、一生の内にもう一度巡り合える天文現象もありますが、宇宙の広大さに比べて人の命の短さをひときわ感じさせられるのが彗星かもしれません。11月の深夜は凍える寒さ。スキーズボンやダウンジャケット、懐炉もどうぞ忘れずに。

参考文献 「月刊天文」2001年12月号 地人書館

学研の図鑑 「星 星座」