■龍山親子の駒作りは

数々の創意工夫を生んだ

|

|

|

|

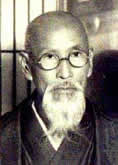

初代・龍山(豊島太郎吉)

1862〜1940年

|

2代・龍山(豊島数次郎)

1904〜1940年

|

ふたりの龍山

将棋の歴史とともに将棋駒(最初は書き駒)が出現してから、江戸時代末期〜明治初期までに、その他の製法(彫り駒、彫り埋め駒、盛り上げ駒)が確立したとされている。江戸幕府による将棋所が崩壊後、家元であった大橋本家(大橋宗金=12代宗桂)でさえ駒作りを生業にしていたという。多くの在野の将棋指しは、将棋だけでは生活ができなかったのである。

そのような時代の潮流の中で、近代将棋駒の祖とされる豊島龍山が出現する。といっても「龍山」は駒師名の号で、初代龍山・豊島太郎吉(1862〜1940年)と2代龍山・豊島数次郎(1904〜1940年)の親子二人をさす。東京・浅草で材木商を営んでいた将棋好きの旦那・太郎吉は、関根金次郎十三世名人から六段を允許されている。将棋の魔力にとりつかれたのが原因なのか、家業はすっかり人任せとなり、結局は人に譲るはめになってしまう。

その後、大正の半ばころに谷中に移り、以前から手内職としていた駒作りを本格的に始めるようになる。幼い数次郎にも、駒作りを教え込んだという。

|

|

|

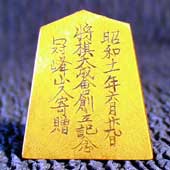

駒師の命ともいわれる版木

|

和紙に写して使う

|

駒作りの工夫と情熱

龍山親子は、それまでの駒作りにさらに数々の創意工夫を加えて、駒に道具以上の付加価値をもたらした。つまり、芸術的味わいを駒に加味したのである。

その一つが、駒師の命といわれる駒の書体に力を入れたこと。「書体への誘い」で少し紹介しているように、22種類の書体を収録している『豊島字母帖』(参照:錦旗字母)を作成。新しい書体を創作開発し、版木にして残したのも龍山である。

また、主たる駒材となる黄楊に「虎斑」や「赤柾」などと命名し、黄楊の美しさをより引き立てたのも龍山の功績であろう。現在のような「木の宝石の黄楊に漆の盛り上げ駒」という高級駒の原型を龍山が作り上げたといっても過言ではないだろう。

ただし、実際にはすべての駒を龍山親子が作ったわけではない。何人かの職人も抱えていたからか、残された作品にも出来不出来があるようだ。つまり、「龍山」は一種のブランド名なのである。初代・龍山は駒作りそのものはあまりしていなかったようで、名品はほとんどが2代・龍山のものとされている。その数次郎が先に亡くなった昭和15年(1940年)に、太郎吉も後を追うようにして亡くなっている。

|

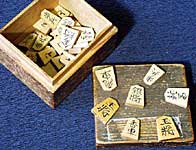

「歩兵」と「桂馬」を除き、あまり特徴のない駒字。龍山の作の彫り駒で、これだけ状態のいいのはまれである。「龍山作」の駒銘は一般的である。

「歩兵」と「桂馬」を除き、あまり特徴のない駒字。龍山の作の彫り駒で、これだけ状態のいいのはまれである。「龍山作」の駒銘は一般的である。 残っている彫り駒は、このような状態のものが多い。駒だけではなく、駒箱も歳月を十分に感じさせる。

残っている彫り駒は、このような状態のものが多い。駒だけではなく、駒箱も歳月を十分に感じさせる。