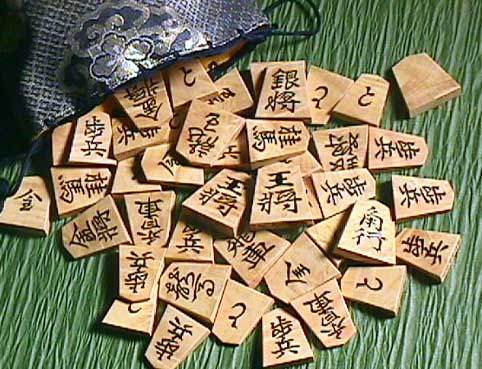

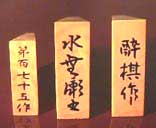

水無瀬書島黄楊根杢盛り上げ駒

水無瀬書島黄楊根杢盛り上げ駒

酔棋作(第175作)

森内俊之氏所蔵

|

書体への誘い 3 水無瀬 <みなせ>

|

|

森内名人が研究時に使用する駒 この根杢の「水無瀬」は、数年前の「森内優駿流棋本ブックス」シリーズで監修者として、書籍編集の仕事上お世話になった森内名人に差し上げたものである。 |

■「水無瀬」の由来

|

|

|

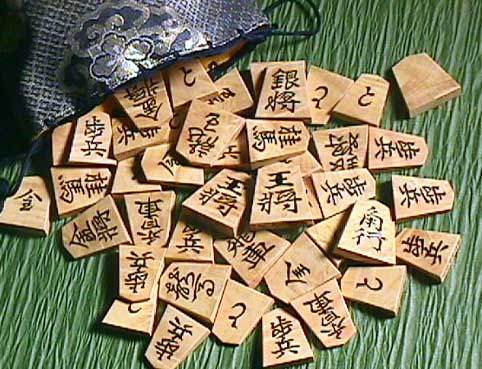

水無瀬兼成の中将棋の駒(玉と歩)

|