問題のその後

取り上げてしまった問題について、メールのご指摘などを通じてその後考えた事を載せようと思います。

1HOEIの「アイデア」への否定的見解 2作って欲しい

容器のアイデア

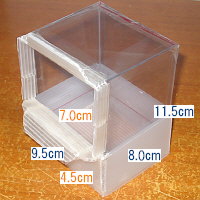

2、作って欲しい容器のアイデア(2005・8)

我が家では、エサ入れはHOEIのフード付をエサ入れ(右)、スドーの『アウターバードバス』(左)を水浴び容器、そしてマルワの小さめの容器(中央)を飲み水入れにしています。入手しやすい既製品の組み合わせとしては、それで納得しているのですが、私の理想像は別にあり、その姿をいい加減な模型で作ってみたのでご紹介します(実現してくれないかなぁ・・・)。 |

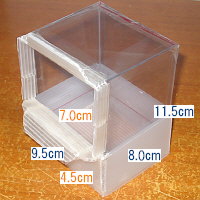

面倒なのでエサ入れと水入れを共通の仕様にします。そしてカゴ内部の場所をとられたくないので外付け式にしました。しかし、『アウターバードバス』の大きさではエサを入れるには大きすぎ、幅が広く開閉口の小さいカゴには設置出来なくなってしまうので、水浴びが不自由にならない程度にコンパクトにしました。

幅9.5cm×奥行き8.0cm×高さ11.5cm (本体容器の深さ4.5cm)

|

※なお、『アウターバードバス』は横幅、奥行きともに約11.5cmありますが、昔から水浴び容器として使われる小判型のものは、長径10cm、短径5.5cmくらいです。小判型を使用する姿を見ると、短径が窮屈そうですが、その程度で文鳥が水浴びするには十分と言えるのです。

また、より小さい容器でも文鳥は水浴びをします。我が家で、わざわざ5、6cm角のマルワの容器を水入れにしているのは(底部は幅5cm、奥行き4cm)、それでも何とか文鳥が体を入れて水浴びが出来るからです(窮屈な思いをさせ、『アウターバードバス』に自主的に移行させようとの意図があります。しかし、冒頭の写真のようにそこでしかしない者【キタ♂】も一羽います)。 |

掃除がしやすいように構造を単純化しました。容器本体とフードに接着部分を設けず、ただ容器本体にコの字状のフードを入れるだけになっています。これでは外れてしまいそうですが、深めの本体容器部分にすっぽり入っているので、真上から(または真上に)力が加わらない限り、取れることは無いはずです。カゴの開閉口とフード自体を、文鳥が内側から持ち上げるのは不可能なので、問題となりようがないと考えています。 |

エサ入れとして使用する場合、元気な文鳥は良いのですが、病鳥や老鳥は底の方のエサを食べにくくなるので、必要に応じて使えるように、内径より一回り小さい上げ底容器を考えました。二箇所に仕切ってあれば、エサを食べつつ水を飲めて良さそうです。このようなエサ入れなら、底面を開閉口まで底上げすれば、鳥カゴをバリアフリー化するのも容易となります。

模型では直角ですが、隅はすべて丸くしたいところです。また材質は、落としても簡単には割れない素材、また本体の容器部分は不透明(文鳥が落ち着いて水浴びできる)、フードは透明もしくは半透明(暗いとエサが食べにくいから)にするのが好ましいように思います。 |

| |

|

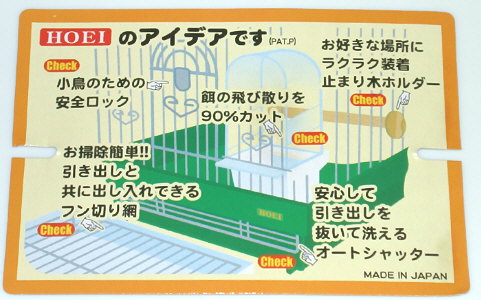

1、HOEIの「アイデア」への否定的見解(2005・6)

鳥カゴについての私見を掲載して3年、HOEI社の『朝日2号』が新しくなっていたので、購入し、文鳥飼育者の立場で検証しました。

|

|

|

全体図 |

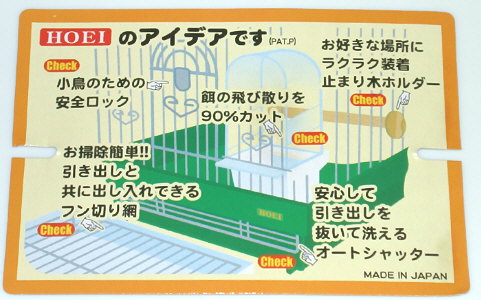

とりあえず、上の左図のようにメーカーが宣伝する改善点を(カゴに厚紙がついている)、一つ一つ見ていきます。

|

①「小鳥のための安全ロック」

鳥が開閉口を自分で持ち上げて外に出ないための仕掛けですが、開閉口が3つあるタイプの中央口に取り付けられるので、開閉口が2箇所に変更になった『朝日2号』には無関係です。この工夫自体は、すでに触れましたが、シンプルで素晴らしいものと思います。

ところで、開閉口を2箇所に減らしてしまったのはなぜでしょうか。少なくとも減らさねばならない理由は見出せないので、ただ、その方が金網加工の工程が短縮出来るからでは無いかと想像します。工程が短縮されれば、それだけ製造コストも下がり、ひいては販売価格も下がり、我々消費者の利益にもなりそうですが、もともと3箇所を前提に今まで使用していたユーザーが困るのではないかと、私は思います。

|

②「餌の飛び散りを90%カット」 ②「餌の飛び散りを90%カット」

文鳥には行儀の悪いものが多いので、重宝しそうな仕掛けですが、はっきり言えば大きすぎて邪魔です。従来のフタ付き容器に比べ、倍以上の容積をとるため(写真左参照)、カゴの内部がせまくなってしまうのです。

また、覆い部分が開閉口に引っ掛けているだけなの不安定なものなで、開閉するとガチャガチャと騒々しいです。

そもそも、奥行きが4.3cmしかないので(フタ付きは5.4cm)、文鳥が水浴びをするには狭すぎます。つまり、文鳥に窮屈で不自然な水浴びを強いない限り、水浴び器しては役に立たないと言わざるを得ません。 そもそも、奥行きが4.3cmしかないので(フタ付きは5.4cm)、文鳥が水浴びをするには狭すぎます。つまり、文鳥に窮屈で不自然な水浴びを強いない限り、水浴び器しては役に立たないと言わざるを得ません。

このような餌入れの形状は、せまいところに首を突っ込みクチバシの先端で餌をついばむのが上手ではないインコ類に適したものと思います。反対に、ついばむ事に特化している文鳥などフィンチ系の小鳥は、従来のタイプで別に問題なかったのではないでしょうか。

また、文鳥のように活動的な小鳥では、プラスチックの切断面がむき出しになっているようなものがカゴの内部にあるのは、いかがなものかと思います。あわてて激突すれば、多少危険と思われるのです。安全の問題は餌の飛び散り以前に最重要の課題であり、シンプルイズベストと言うか、ぶつかって危険性のあるものをカゴの中から排除するのは、動作の素早いフィンチ系飼育における鉄則ではなかったでしょうか?

※なおこの餌入れは、内部の隅が球面状で洗いやすくなっており、また倒れないように工夫もされているので、水飲み容器としては優れている。

|

添付の紙切れによると、正式名称は「バードケージ キレイキレイシリーズ 飛散り防止カバー」らしい・・・。

「この窓はエサカバー仕様になっています。必ずエサカバーを付けた状態でお使いください」などと注意書きがなされている。しかし、デメリットの考察が不十分なまま、今までになかったものをユーザーに押し付け、自社製品のユーザーが使っていた備品の転用を許さないようなものに変えてしまうのは、ユーザー無視のメーカーの独りよがりでしかないのではなかろうか。

|

③「お好きな場所にラクラク装着止まり木ホルダー」

シンプルで、確かに設置するのに便利な工夫です。しかし、付属のものはカゴ幅の6割程度の長さしかなく、短かすぎます。 シンプルで、確かに設置するのに便利な工夫です。しかし、付属のものはカゴ幅の6割程度の長さしかなく、短かすぎます。

この長さのまま使用すれば、棒の先端がむき出しで中空に存在する事になり、活動的な小鳥では衝突事故も大いに考えられます。基本的に、文鳥などフィンチ系の小鳥が、カゴの中で何らかの突発的理由でパニックになった時、どれほど素早く動き、何も考えられず衝突してしまうか、このメーカーは理解出来ているのでしょうか?

また、インコの場合、木材のむき出しの突端があれば、かじって遊べ有益にもなりますが、フィンチにかじり木は必要ありません。開発担当者の念頭にはインコ系のことしかないのかも知れませんが、実際には、これをそのまま使用するフィンチの飼い主も多いと思います。インコのことしか考えず、フィンチに危険な改良をしたいのであれば、「インコ用」と明言するのが妥当ではないかと思います。 |

添付の紙切れにでは、このホルダー式の利点として、「ケージ内に空間の広がりができる」点をあげ、ケージの幅の「1/2から2/3が好ましい」とされている。しかし、ケージ内の空間を大切にしたいのであれば、あのような「飛散りカバー」は有り得ないのではなかろうか。これでは、製品全体の開発コンセプトを欠いていると言われても仕方がないであろう。

また、そもそも小さめのカゴを使用する利点に、野鳥飼育に小さな竹カゴを使用するのと同様、カゴ内で強く飛び回りケガをさせないためといった側面があるのは、その良し悪しは別として、昔ながらの「鳥飼い」の常識だと思っていたが、インコ系を主眼にすると、昔ながらの常識は欠落するのであろうか?繰り返すが、野鳥や昔から飼育される文鳥などフィンチ系の小鳥の特徴は、活発で素早いその動きにあり、カゴの中のようなせまい空間に突起物は厳禁なのだ。

「止まり木などで止まる場所をたくさん作ることにより、小鳥の行動範囲が広がる」ともある。短い止まり木で空間をつくり、たくさんの止まり木で空間を減らせと言っているのだろうか?文鳥飼育者には不可思議な話だが、インコ系のカゴでの行動を見ると、この主張はうなずける。彼らは止まり木を握りしめ伝い歩きをするので、段差違い、方向違いの止まり木が多くあれば、ジャングルジムのように遊べるのだ。しかし、小回りに飛ぶフィンチ系では、数多い止まり木は障害になるばかりで危険となるので、止まり木は1本だけにするように勧める人もいるくらいだ。その点の鳥種による相違における配慮が、まったくうかがえないのは、文鳥飼育者の一人として、はなはだ遺憾とするところである。

④「お掃除簡単!!・・・フン切り網」 ④「お掃除簡単!!・・・フン切り網」

底網に脚をつけて引き出しの上に置いてあるだけですが、引き出しと一緒に取り出せるのは、個人的にも、まさに切望していた仕掛けです。

しかし、引き出しの形状の見直しをまったくせず、この部分は旧態依然であるため(金型を変えるのは大変だから?)、写真①部分の引き出しのとって部分が邪魔になり、②のような隙間が出来てしまっています(「オートシャッター」があれば隠れる。次項参照)。また、もともと底網を乗せるために存在していた③のような部分もそのままなので、この無駄な棚状の部分に汚れが積もることが予想されます。

ようするに、考え方はうれしいのですが、底部のプラスティック部分の形状の改善を伴わない付け焼刃の印象がぬぐえません。 |

|

⑤「安心して引き出しを・・・オートシャッター」

カゴ側面から吊り下げられた金具が、底網の上をスライドし、引き出しが取れるとその底部のすき間を塞ぐようになっています。この工夫は評価したいところですが、やはり付け焼刃で、実際の飼育では困りものとなるのが目に見えています。

まず、脚を引っ掛けやすい形状のものが、底面に存在するのは、非常に危険なことである点を認識すべきでしょう。このように、下の底網部と交差してマス目状になってしまっては、文鳥に脚を引っ掛けてくださいと言っているのも同然なのです。

また、底網の上にあれば、この「シャッター」自体が汚れてしまうのは明らかなところです。つまり、そのメンテナンスが余計な手間となります。

この仕掛けは、外で引き出しを取って掃除をする人、普通に考えればペットショップには良さそうですが(面倒で錆びるので使いたがらないと思う)、別段カゴの外に出てもかまわない状態で掃除をするはずの一般家庭の飼い主にとっては、手間が増えるだけで、まるで不必要と言えるのではないでしょうか? |

|

|

|

以上、今回の変改はインコ系の飼育における利点はあっても、フィンチ系の鳥カゴとしては、不必要なものをゴテゴテと取り付けて危険を増している面が大きい、という結論になります。インコを重視するのも結構ですが、フィンチ系のことを考えたシンプルな商品も残していただきたいと希望したいところです。

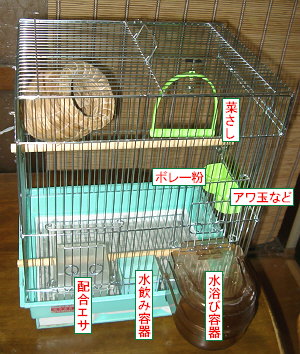

なお、我が家では現在、『朝日2号』に存在するゴミがたまるだけの底の溝、GB社のものに比べ格子一つ分短い奥行き、GB社のものより2cmほど低い上段の止まり木を引っ掛ける横軸、といった不満点から、標準使用するカゴはGB社製のものに統一されています。

この不満点は、今回の最新バージョンでも何一つ解消されていませんでしたが、実はその改善を期待して購入したわけではありません。ただ、脚付きの底網が現在使用中のGBのものに転用出来ないか探りたかっただけなのです(それにもまして近所のお店で2700円と割安だった)。もし転用できれば、底網だけ注文しようと目論んでいたわけですが、残念ながら、GBのカゴで使用するには小さすぎました。

しかし無駄にする気は無いので、底網が引き出せるこのカゴの利点を残しつつ、以下のように改良して使用することにしました。

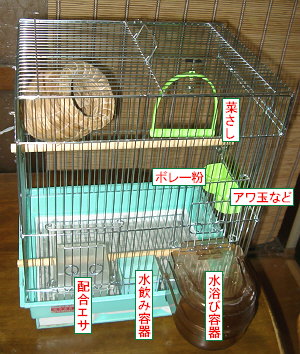

| 改良点

① 底の溝を充填材で塞ぐ。

・・・【理由】経験上ゴミや水分がたまり、掃除がかえって面倒になるのを知っているから。

② 餌入れ、止まり木、「シャッター」の撤去(写真左)。

・・・【理由】カゴの内部空間がせまくなり、我が家の文鳥の行動を見る限り、危険かつ手入れが面倒になるのが目に見えているから(例えばフードはすぐにフンまみれになる)。

③ 内付けの扉を外付けにする。

・・・【理由】付属のフード付き餌入れを使わないので意味がない。また、フードが取ってしまうと、扉とカゴの接触部分で文鳥が足をはさむ危険性が増すと判断したから。

※工具が無くても簡単に可能であった。

④ 上段の止まり木用に金具をつける(写真右)。

・・・【理由】文鳥にとって上段の止まり木の上の空間が不必要に広くなり、ブランコにも乗りにくいから。 |

|

|

我が家の標準的な備品を取り付け完成です。

※つぼ巣は底に電話線コードを通し、横軸の上下に結びつける。こうすると自然に角度が出来る。

※ブランコは前面から9、10列目の格子にビニールテープを巻きつけた間に引っ掛ける。

※外付け水浴び容器は『アウターバードバス』の場合、扉が内付けのままでも、外付けのままでも設置出来た。ただし、カゴの前面を底のプラスティック部分に密着させないと、容器の引っ掛け部分が金網に届かなくなる。

≪蛇足≫

おもに一羽用として使用していこうと考えていますが、ペアでも問題ないです(と言うより、我が家の標準との違いは奥行きが1cm短いだけ)。

もし、文鳥の飼育で、この鳥カゴを使用される場合は、とりあえず止まり木は別に用意した方が良いでしょう。たいていペットショップでカゴに設置するように溝を切られたものが売られていますし、ホームセンターなどで売られる同じ太さの丸棒材なら、カゴの横幅よりわずかに短い程度に切るだけで、付属の「止まり木ホルダー」を利用して設置出来ます。「止まり木ホルダー」で長い止まり木を設置すると多少たわみが起こると思いますが、その方がクッションになって文鳥にとっても良いかもしれません。

大きさとしては、フード餌入れを使用するなら1羽まで、ペアならもう少し奥行きのあるタイプ(35角など)をお勧めします。手乗り文鳥1羽なら、室内で遊んでいるはずなので、もう少し小さいタイプでも問題ないでしょう。

補足、底網取り出し型への工作

上記『朝日2号』の導入により、一羽用に使用していたGBの一回り小さいタイプ(左右の開閉扉が小さい)を処分することにしました。ところがこのカゴの背面部分が「標準型」の底網に加工するのに、ちょうど良い大きさをしているのに気づき、ちょっと工作してみました。ご参考までに要領を書いておきます。

なお、私が欲しい金網の形状とサイズは↓左のようなものです。そのうちどこかの町工場で、ステンレス針金の溶接加工をしてもらおうと思っていたのですが、実行していません。

↑写真中央の赤い★印の部分を、金網切断用のノコギリと普通のペンチで切断しました(私の工具箱は結構充実している)。すると、縦(奥行き)の長さはぴったりで、横が1cm弱理想より短い金網になります。そのままでは、引き出しの突出部分が障害となるので、オレンジの★部分でペンチで切断し、危険防止のため切断面を下に少し曲げました。

続いて引き出し部分に金網を乗せる待ち受けを作ります。何でも良かったのですが、チーク材の三角棒(細い三角柱)があったので、それを数センチにノコギリで切り、木工用ボンドで接着させました。

乾いた後で、試しに我が家での水浴び強化版の敷物↓をして、リサイクル底網を乗せました。実に簡単です。

この使い方をするには、もう少し引き出しに深さが欲しいのですが、とりあえず実験的に使用していこうと思います。

|

|

|

|

|

四つ折新聞紙を引き出し前部の角にあわせ、突出部分に切れ込みを入れて隙間を作らないようにする。反対の隅からも同様にする。 |

2枚の新聞紙の上に、犬猫用おしっこシートを半分にしたものを、引き出し後部に合わせるようにしてのせる。 |

シートの上に新聞紙を両角に合わせて敷く。

(水浴びを激しく行なわない文鳥たちのカゴではシートを敷かず、新聞紙4枚のみ) |