■枯淡の味の駒の裏に

江戸っ子の粋が垣間見られる

大名人の威光は反骨精神を生む

実力制名人戦で初代の名人となり、のちには将棋界の統率者としても君臨し、不世出の名人とうたわれた木村義雄十四世名人の実弟が、駒師・木村文俊(1908~1984年)である。東京・本所の生まれで、名人の口利きで豊島龍山に弟子入りする。年季の明けないうちに、修業に耐え切れず飛び出し独立する。その後、墨田区押上で盤駒商を営み、独自の駒を作りつづけた。

名人の威光を得てか、多量な注文をこなすため、一時期は職人を雇うなど、相当に羽振りがよかったという。最盛期の木村駒の人気は、宮松影水をしのぐほどの勢いだったともいわれている。

木村名人のご子息でプロ棋士の木村義徳八段(木村にとって甥にあたる)に、『NHK将棋講座』の取材のとき私がうかがった話を、要約してご紹介しよう。名人の威光の一端が見え隠れしている。

――叔父である駒師・木村は、名人から注文された駒は、かえって後回しにしてなかなか作らなかった。ただし、お金が必要とあらば、名人の家へ駒を持ってくることもあった。身内にとって、名人の威光や七光(義徳八段にとって)というものは、かなりの重荷になる。ことに叔父も若いうちには、それが反発心に変わっていたようだ。考えてみれば、その反骨精神こそ、「木村駒」の源泉だったと思うが……。

少年時代(義徳八段)、それも小学校に上がる前ころには、叔父の家に泊まりがけ遊びに行ったりもした。かつて下駄職人だった祖父が、叔父の駒木地作りを手伝っていたのを、幼心にも覚えている――

ちなみに、木村八段は叔父の駒(木村名人書)を六段の昇段祝いとして、名人からいただいたという。

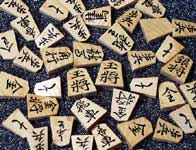

素朴な彫り駒こそ枯淡の味わい

晩年の木村に会ったことのある人の話では、「ネクタイを締めているようなやつには売らないよ」と、生粋の江戸っ子のベランメエ口調だったという。下町の職人のための駒は作っても、背広姿の金持ちなどには駒は作らない、という口の悪い職人気質なのだろうか。

見た目に華麗な盛り上げ駒よりも、けっしてうまいとはいえない素朴な彫り駒こそ、枯淡の味わいの木村の人柄そのものであり、魅力ともいえる。そのような「木村駒」を愛する人の一人として漫画家の永島慎二氏の「思い」を掲げておく。

永島氏は上記の「菱湖」でも、「血が出てくるような彫りで素晴らしい」と述べているように、木村の彫り駒を絶賛している。それも木村名人が名人位を失ってからのほうが、木村作の彫り駒はさらによくなっているという。つまり、威光がなくなってそれほど駒が売れなくなってからのほうが、枯淡の味がより深まっていることをさしているのだろう。

芸術の世界では、「うまい」「上手」といったその上に、「よい」という世界があるという永島氏独特の感性が、木村の彫り駒にその世界を見いだしているようだ。ひとつのおもしろい駒の見方ではないだろうか。

|

意外と多いのが、彫り駒の木村ファンだ。このHPでおなじみの漫画家の永島慎二氏もその一人。

意外と多いのが、彫り駒の木村ファンだ。このHPでおなじみの漫画家の永島慎二氏もその一人。 この駒も木村作の鋭いハネやハイリの特徴がよく出ている。

この駒も木村作の鋭いハネやハイリの特徴がよく出ている。