ーラーの床暖房かFFファンヒーターでの全館暖房が選択できる。(もちろんエアコンでの全館暖房も可能ではあるし、

富塚展示場では高気密住宅対応の薪ストーブが置かれているが)

当初の提案ではFFファンヒーターをサービスで取り付けてもらえるとの事だったが、小さな子供のいるとーと&かーか

家では熱風が吹き出す暖房機は採用したくなかった。

輻射熱の暖房機としては流行の床暖房という事になる。しかしイニシャルコストとランニングコストの高さにより断念せ

ざるを得なかった。

ランニングコストの安いハイブリッドソーラーを給湯や床暖に使うのは太陽エネルギーを直接熱に変換するので一番

効率は良いのだが、暖房の必要ない夏場のことを考えるといくらふんだんにお湯を沸かせるとはいえ夏場のお湯の使

用量を考えるとトータル的にはイニシャルコストが高く感じた。 設備費用が何年で回収できるかよく理解できない事も

ありハイブリッドソーラーは採用しなかったのである。

仕方なく暖房は子供が小さな間はエアコンでと考えていたが、そうするとエアコンの設置位置で悩んでしまった。

冷房の事を考えると吹き抜け上部に取り付けたいが、暖房のことを考えると1階部分に取り付けたい。冷房用と暖房

用を2台取り付けるのも不合理である。

そんな時ネットで「高気密高断熱」「暖房」というキーワードで検索してみると”蓄熱暖房機”という物がある事を初めて

知った。

蓄熱暖房機は深夜電力を利用しPM11:00からAM7:00までの間にレンガのような蓄熱体を暖めておき、昼間放熱して

暖房を行うという暖房機だ。

輻射熱で暖めるという事はハイブリッドソーラーの床暖房と同じでありイニシャルコストは安く済むし、補助燃料を使わ

ないのでオール電化となる。

蓄熱暖房機プラス太陽光発電を採用すればランニングコストが少なくなり、太陽光発電のイニシャルコストはやや高

いがお湯だけでなくすべての電化製品にエネルギーを使えるメリットがある。

しかしこの暖房機はほとんど寒冷地での使用例ばかりである。温暖地である浜松では不向きな暖房機なのだろうかと

思っていたが、ソーラーサーキットの家では温暖地でも積極的にクレダというメーカーの蓄熱暖房機を採用していること

が判った。

今度は「蓄熱暖房機」というキーワードで検索をしてみると外国製も含め、思ったよりも多くのメーカーで発売されてい

る。

国内メーカーだけに絞って問合せをしてみたところ”アルディ”を発売している白山製作所からこんな返事が届いた

詳細はこちらへ

その他のメーカーでは北海道電気(暖吉くん)、東京電機工業(ちくだん)に問合せをしたがどのメーカーも浜松地区で

の実績は無いという回答である。

比較的温暖な地域でも実績があるのは東京電機工業だが、白山製作所の回答を基に1Fに6kW、2Fに4kWを付けた

いという話をしたら「家の断熱性能から見ると合計10kWでは暑くなりすぎますよ」という事だった。

逆にほとんどが北海道、東北、北陸での実績しかない北海道電機では「10kWでも容量不足ですよ」と言われてしまっ

た。

どのメーカーの言っている事を信じてよいのか判らなくなってしまったので、とりあえず1Fリビングに6kWを一台置き、

一冬過ごしてから様子を見て2Fフリースペースにも置けるように電源の配線だけしておく事にした。

さらに重量も6kWで327kg、3kWでも171kgあるので壁に転倒防止金具取り付け用の下地を入れておいてもらった。

床の強度はスラブ基礎で根太が直接コンクリート面に接しているので十分な強度があるということで特に何もしないで

済んだ。

メーカーを決定するのに3社の製品を検討したが最終的に見積り金額が一番安い北海道電機の暖吉くんを採用する事

にした。

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 北海道電機 暖吉くん |

MHS-2000 | |

|

|

|

593×645×255 | |

|

| MHS-3000 | |

|

|

|

772×645×255 | |

||

| MHS-4000 | |

|

|

|

951×645×255 | |

||

| MHS-5000 | |

|

|

|

1130×645×255 | |

||

| MHS-6000 | |

|

|

|

1404×645×255 | |

||

| MHS-7000 | |

|

|

|

1583×645×255 | |

||

| EHS-2000 | |

|

|

593×645×255 | |

|||

| EHS-3000 | |

|

|

772×645×255 | |

|||

| EHS-4000 | |

|

|

951×645×255 | |

|||

| EHS-5000 | |

|

|

1130×645×255 | |

|||

| EHS-6000 | |

|

|

1404×645×255 | |

|||

| EHS-7000 | |

|

|

1583×645×255 | |

|||

| 白山製作所 アルディ |

RDF-2000 | |

|

|

|

576×640×266 | |

|

| RDF-3000 | |

|

|

|

766×640×266 | |

||

| RDF-4000 | |

|

|

|

956×640×266 | |

||

| RDF-5000 | |

|

|

|

1146×640×266 | |

||

| RDF-6000 | |

|

|

|

1336×640×266 | |

||

| RDF-7000 | |

|

|

|

1526×640×266 | |

||

| 東京電機工業 ちくだん |

TNH-2000 | |

|

|

576×640×266 | |

マイコンタイプは 50,000円増し |

|

| TNH-3000 | |

|

|

766×640×266 | |

|||

| TNH-4000 | |

|

|

956×640×266 | |

|||

| TNH-5000 | |

|

|

1146×640×266 | |

|||

| TNH-6000 | |

|

|

1336×640×266 | |

|||

| TNH-7000 | |

|

|

1526×640×266 | |

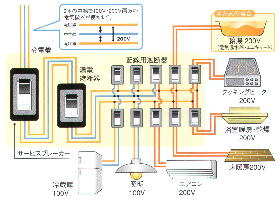

蓄熱暖房機は容量が大きく7kWというと、ちょっとした工作機械の動力と変わりない。

その様なものを家に置くのであるから電線もそれなりのものになる。

電線サイズは

| |

|

|

|

| |

|

|

0.75mm2×2Cキャブタイヤケーブル |

| |

|

|

3.5mm2×3Cキャブタイヤケーブル |

| |

|||

| |

5.5mm2×3Cキャブタイヤケーブル | ||

| |

|||

| |

8mm2×3Cキャブタイヤケーブル | ||

| |

というように6kW、7kWの場合通常一般家庭では考えられない太さの電源ケーブルが必要となる。

2004年3月現在

中部電力の場合蓄熱暖房機は時間帯別電灯契約対応機器としての認定がされていない。したがってもちろんマイコ

ン割引も適用されないと言う状況だ。

ン割引も適用されないと言う状況だ。

オール電化を宣伝しているのに非常に対応が悪く、寒冷地に比べて蓄熱暖房機の採用メリットが減ってしまうのは事

実だ。

実だ。

深夜電力機器として使用するには深夜電力B契約であれば特別問題は無いのだが、時間帯別契約の場合に困った

問題が発生する。

問題が発生する。

時間帯別電灯契約対応機器に認定されている深夜電力機器の容量計算は1/10で良いのだがそれが適用されない

のだ。(深夜電力機器として暖吉くんが認定されているとすると10kWの容量にした場合でも11kVAの契約で済む)

のだ。(深夜電力機器として暖吉くんが認定されているとすると10kWの容量にした場合でも11kVAの契約で済む)

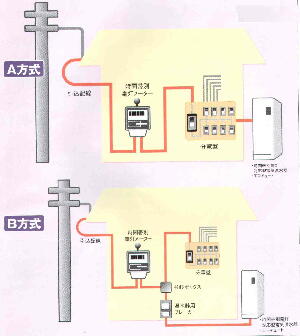

いわゆるA方式やB方式での配線をした場合は実際には深夜電力しか使用しないにもかかわらずそのままの容量で

契約しなければならなくなるということだ。

契約しなければならなくなるということだ。

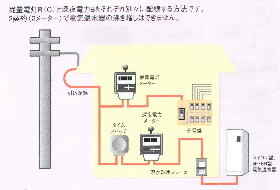

| 時間帯別電灯契約配線 A方式、B方式 | 充当電灯B(C)+深夜電力B配線例 |

|

|

| 時間帯別電灯契約配線例 | |

|

けられる)でも良いのだが、とーと&かーかの家ではオール電化+太陽光発電である。

外壁面にもともと買電と売電用の二つのメーターを取り付けなければならないのに深夜電力契約タイプの配線の場

合さらにタイムスイッチと深夜電力用のメーターを取り付けなければならい。

外壁面にそれだけのメーター類を取り付けるのも見た目が良くない。

最終的にとーと&かーかの家では蓄熱暖房機を一般負荷として契約することにした。

早寝早起のとーと&かーかの家の深夜時間の電気使用頻度を考えるとかなり少ないであろうという事と当面は暖吉く

ん6kWだけであるから契約を1kVAアップの12kVAで契約する事になる。

ん6kWだけであるから契約を1kVAアップの12kVAで契約する事になる。

基本料金は10kVAまで2000円、それ以上は1kVAにつき260円であるから暖吉くんが時間帯別電灯契約認定されてい

ない事により年間3120円の損である。

ない事により年間3120円の損である。

オール電化にこれだけ協力しているのに何とかしてよ、中電さん。

2007年2月26日追記

2006年4月1日よりついに中部電力でも蓄熱暖房機が時間帯別電灯契約対応機器として認めら

れました。

れました。

これによりマイコン割引の適応や容量計算が1/10でできる(1次側より電源をとる場合)ようになり電気温水器と同じ

扱いになりました。(詳細は電力会社に確認して下さい)

扱いになりました。(詳細は電力会社に確認して下さい)

中部電力管内での蓄熱暖房機の導入の敷居が少し低くなったのではないかと思います。

とーと&かーか宅では今から12kVAの契約を10kVAに変更した場合546円/月の効果なので変更工事費の回収年数

をにらみながら思案中です。

をにらみながら思案中です。

当初心配していた蓄熱容量は、今のところ6kW一台で足りています。

将来子供たちが夜型生活になった時には計画通りプラス3〜4kWの蓄暖を増設する必要があるのですが、まだまだ先

の話なのでさしあたっては心配は要らないと思っています。

の話なのでさしあたっては心配は要らないと思っています。

その場合でも引き込み電線は12kVAに対応した太いものですから余計な費用は発生しません。

使い心地

説明書にある通りに蓄熱量を小に設定しておくと少し冷え込んだ朝(外気温が10度C程度室内温度17度C程度)ファン

を回しているとじきに家中が20度位になってくれる。

日中はファンを止めておくと夕方から10時頃まで十分熱は蓄えられている。(とーと&かーかの家では寝るのが早い

ので10時以降の蓄熱残量が実質どの程度なのか分からないが)

一度けんぴ(二男)のいたずらにより暖房が必要がないときに中の上位の蓄熱をしてしまったが、ファンを止めておけ

ば放熱はかなり抑えられるようで日中暑くていられないということはなかった。

こうしてみると当初心配していた春と秋の使い方も案外難しくなくて快適な温度を保てそうだ。

ただし逆に子供のいたずらにより暖房が欲しく蓄熱がしたいときに蓄熱ダイヤルをゼロにされてしまった場合には困

ってしまうので対策が必要になる。(とーと&かーかはとりあえず寝る前に必ず蓄熱メモリをチェックするようにした)

室温は日中は20度から22度、放熱ファンをとめてしまう夜間で18度から20度と安定しており低気密低断熱の家に住ん

でいた頃の”寒さ”とは無縁です。

しかもファンヒーターの熱さとは違い輻射熱のおかげでストーブで暖めたような熱さはありません。

冬になると寒いといって寝るときまでも靴下を履いていた家内がフローリングの床も靴下無しで平気でいます。

ただ6kWの蓄熱暖房機一台だけですので熱容量的には余裕がありません。

逆に、ここ数日の氷点下になるような気温の時期には夕方になると蓄熱量が不足してしまいます。

これはあらかじめ計算済みだったので、吹抜けに取り付けてある4kWのエアコン一台を補助的に使用しています。

おそらくエアコンとの併用は1ヵ月半程度で済むかと思うのですが。

1階と2階の温度差は1度程度あります。もちろんシーリングファンで空気をかき混ぜていますがどうしても2階のほうが

暖かくなりがちです。

しかし拙宅では吹抜けとリビング階段によりうまい具合に空気が循環するようで温度差は少ないほうだと思います。

これは夏場クーラーを使用したときにも同じことが言えました。

ただしこの温度差は仕切が無い状態(扉を開け放した状態も含む)でのことです。

今は1階の和室で親子4人が川の字で寝ています。

その為ふすまを締め切っていることが多いのですがやはり2度位は低めです。

その他2階の各部屋は今のところ扉を開けっ放しにしているので温度差はありませんが、もし扉を閉めてしまったら和

室と同じように1度から2度程度は低めになるのではないかと予想されます。

ただこれには拙宅が採用した熱交換型24時間換気システム(第一種換気)の効果も含まれるかもしれません。

第三種換気のようにダイレクトに外の冷たい空気を取り込んでしまうと、やはりスースーした感じはあると思います。

熱交換型を使っていても給気グリル下にいると冷たい空気が入ってくるのを感じますから。

トータル的に

拙宅の蓄熱暖房機ですが温暖な静岡県ではあまり実績が無く(北海道電機の製品は静岡県では拙宅が第一号?)か

なりの冒険でした。

しかし結果は大正解でした。

当初はなぜ温暖な地域で蓄熱暖房機が普及しないのか理由がわかりませんでしたが、インターネット上でいろいろ調

べた結果はっきりしました。

高気密高断熱の家が温暖な地域では建てられていなかったからです。

拙宅は軸組み+パネル工法の外断熱で次世代省エネ基準の2地域(東北地方)の基準を満たしていますので蓄暖を

使用しても、温暖な地域だから不適であるという事にはなりません。

逆に言うと蓄熱暖房機を使うには最低でも次世代省エネ基準を満たしていることが必要だと言えます。

でなければ深夜電力で蓄えた熱もあっという間に放熱してしまうでしょう。

さらに間取りも重要な要素になると思います。

やはりできるだけオープンな間取りにし、さらに全体の空気の流れ(循環)を考えておくことが大変重要かと思います。

拙宅では小屋裏の空気の循環をまったく考えていなかったので小屋裏部屋はあまり快適にはなりませんでした

室温変化が少なくなったのでしょうか、昨年の冬はエアコンによる補助暖房を行いましたが今シーズンは一度もエアコ

ンは入れませんでした。

一年目よりも二年目、さらに三年目と言う具合に、冬は暖かく、夏は涼しくなるという話を聞いたことがありますが、そ

の通りになっているのでしょうか。

今年の夏、さらには次の冬がどうなるのか楽しみです。

蓄熱暖房機の使い勝手ですが、昨シーズンは翌日の天気予報をかなり気にしながら蓄熱量を調整していましたが今

年はほったらかしにしていました。

せいぜい冬の初め、厳冬期、初春などに蓄熱量つまみを動かした程度でした。

それにもかかわらずほぼ適度な室内温度が維持できたのはマイコン制御のおかげだというのに気が付きました。

冬本番を迎えたらとにかく蓄熱量のつまみは大のままにしておくと、その日の放熱量(残熱量)に応じて朝6時半から7

時頃までに100%蓄熱が完了するように制御されているのです。

日によっては蓄熱量が多すぎたと思う日もありますが、その分はすべてではありませんがその夜の蓄熱量が減ること

になりますから思ったよりも無駄がありません。

おかげで無駄に電気代が掛からずに済みました。

結果的にこまめに蓄熱量つまみを調整した昨シーズンは、ほとんど調整しなかった今シーズンの深夜電力使用量は

6,136kW:6,287kWとなり、寒かった今シーズンの12月のことを考えればあまり変りが無かったと言えるのではないでしょ

うか。

このページのトップに戻る

|

|