■

2012年 4月4日

結局、左半分の前側だけが小株のままですが、それなりに実をつけています。

結局、左半分の前側だけが小株のままですが、それなりに実をつけています。

真ん中辺りの鈴生りイチゴです。

真ん中辺りの鈴生りイチゴです。

これはちょっと大きめです。

これはちょっと大きめです。

これも鈴生りブランコ状態です。

これも鈴生りブランコ状態です。

このように雛壇型の栽培ベンチではイチゴが雛段からぶら下がって実ります。 このため日光を浴びて赤くなるイチゴにとっては日当たりが良く、 収穫する側にとってもほんとに楽に収穫できます。

先日見つけた不受精果実2個を摘み取ってマクロレンズで撮影しました。

つぶつぶの部分が先端にかたまって後ろから果肉がふくらんでもこれ以上は生長

しません。

先日見つけた不受精果実2個を摘み取ってマクロレンズで撮影しました。

つぶつぶの部分が先端にかたまって後ろから果肉がふくらんでもこれ以上は生長

しません。

塩ビパイプ栽培槽の中の養液温度は23度です。

塩ビパイプ栽培槽の中の養液温度は23度です。

日中夜間を通して15〜25度が適温です。 限界温度は低温側が5度、高温側が30度と言われています。

左側中段の気温は31度です。

左側中段の気温は31度です。

いつもは3台の温度計はほぼ同じ値ですが、今日は左側が高温になっています。

中段真ん中は22度です。

中段真ん中は22度です。

昼間の適温は20〜25度。 限界温度は低温側が10度、高温側が35度と言われています。

右側中段は25度です。

右側中段は25度です。

ちなみに、夜間の適温は5〜10度。 限界温度は低温側が0度、高温側が15度と言われています。

栽培ベンチの後ろでは気温30度を示しています。

栽培ベンチの後ろでは気温30度を示しています。

今日は風が無く日差しが強いので、陽だまりになっているようです。

少し風を通してやるために温室ハッチに板切れをはさんでいます。

少し風を通してやるために温室ハッチに板切れをはさんでいます。

だんだん暖かくなってきたので天気の良い日は栽培ベンチ内の気温に注意が必要です。

今日の収穫量は101gです。

今日の収穫量は101gです。

計量後、一番でかいのを1個頂きました。 まいう〜 甘くてジューシーです。

2012年 4月4日

結局、左半分の前側だけが小株のままですが、それなりに実をつけています。

結局、左半分の前側だけが小株のままですが、それなりに実をつけています。 真ん中辺りの鈴生りイチゴです。

真ん中辺りの鈴生りイチゴです。 これはちょっと大きめです。

これはちょっと大きめです。 これも鈴生りブランコ状態です。

これも鈴生りブランコ状態です。このように雛壇型の栽培ベンチではイチゴが雛段からぶら下がって実ります。 このため日光を浴びて赤くなるイチゴにとっては日当たりが良く、 収穫する側にとってもほんとに楽に収穫できます。

先日見つけた不受精果実2個を摘み取ってマクロレンズで撮影しました。

つぶつぶの部分が先端にかたまって後ろから果肉がふくらんでもこれ以上は生長

しません。

先日見つけた不受精果実2個を摘み取ってマクロレンズで撮影しました。

つぶつぶの部分が先端にかたまって後ろから果肉がふくらんでもこれ以上は生長

しません。 塩ビパイプ栽培槽の中の養液温度は23度です。

塩ビパイプ栽培槽の中の養液温度は23度です。日中夜間を通して15〜25度が適温です。 限界温度は低温側が5度、高温側が30度と言われています。

左側中段の気温は31度です。

左側中段の気温は31度です。いつもは3台の温度計はほぼ同じ値ですが、今日は左側が高温になっています。

中段真ん中は22度です。

中段真ん中は22度です。昼間の適温は20〜25度。 限界温度は低温側が10度、高温側が35度と言われています。

右側中段は25度です。

右側中段は25度です。ちなみに、夜間の適温は5〜10度。 限界温度は低温側が0度、高温側が15度と言われています。

栽培ベンチの後ろでは気温30度を示しています。

栽培ベンチの後ろでは気温30度を示しています。今日は風が無く日差しが強いので、陽だまりになっているようです。

少し風を通してやるために温室ハッチに板切れをはさんでいます。

少し風を通してやるために温室ハッチに板切れをはさんでいます。だんだん暖かくなってきたので天気の良い日は栽培ベンチ内の気温に注意が必要です。

今日の収穫量は101gです。

今日の収穫量は101gです。計量後、一番でかいのを1個頂きました。 まいう〜 甘くてジューシーです。

■

2012年 4月6日

養液タンクの養液はイチゴが吸収するので補充してやらなければいけません。

養液タンクの養液はイチゴが吸収するので補充してやらなければいけません。

水分が大量に吸収されるので水道水を汲み置きした水を補充してやります。 このとき、ph調整だけは必要です。 我家の場合、右のダンボールに入った調整液を小さじ1杯入れれば適正値になります。

phテスターで確認します。

phテスターで確認します。

5.8を示しています。 phは5.0〜6.5が適正です。

補充の時期は養液タンクに落ちる水の音が大きくなってくるので判ります。

あちこちで赤い実が育っています。

あちこちで赤い実が育っています。

今日の収穫です。

今日の収穫です。

収量は99gです。

収量は99gです。

中1日ですが、ペースが上がっています。

糖度も測ってみました。 12度です。

糖度も測ってみました。 12度です。

前回の13度より落ちましたが、まだまだ市販品にまけない糖度です。

2012年 4月6日

養液タンクの養液はイチゴが吸収するので補充してやらなければいけません。

養液タンクの養液はイチゴが吸収するので補充してやらなければいけません。水分が大量に吸収されるので水道水を汲み置きした水を補充してやります。 このとき、ph調整だけは必要です。 我家の場合、右のダンボールに入った調整液を小さじ1杯入れれば適正値になります。

phテスターで確認します。

phテスターで確認します。5.8を示しています。 phは5.0〜6.5が適正です。

補充の時期は養液タンクに落ちる水の音が大きくなってくるので判ります。

あちこちで赤い実が育っています。

あちこちで赤い実が育っています。 今日の収穫です。

今日の収穫です。 収量は99gです。

収量は99gです。中1日ですが、ペースが上がっています。

糖度も測ってみました。 12度です。

糖度も測ってみました。 12度です。前回の13度より落ちましたが、まだまだ市販品にまけない糖度です。

■

2012年 4月7日

2012年 4月7日

東京ゲートブリッジを通ってみました。

撮影場所は若洲海浜公園の一番奥の波打ちぎわです。 ティラノザウルスが向かい合ってるようにも見えるので恐竜橋の愛称があります。 中央の一番高い所ではなんと87.8mあります。 レインボーブリッジは50m強ということなので、ずいぶん高いところを走っています。 まるで空を飛んでるような気分です。

撮影場所は若洲海浜公園の一番奥の波打ちぎわです。 ティラノザウルスが向かい合ってるようにも見えるので恐竜橋の愛称があります。 中央の一番高い所ではなんと87.8mあります。 レインボーブリッジは50m強ということなので、ずいぶん高いところを走っています。 まるで空を飛んでるような気分です。

■

2012年 4月8日

イチゴの収穫も順調だし、気分も春うららです。

イチゴの収穫も順調だし、気分も春うららです。

中1日の収穫です。

中1日の収穫です。

今日の収穫は53gとちょっと控えめかな。

今日の収穫は53gとちょっと控えめかな。

2012年 4月8日

庭の桜が満開です。

11年前に背丈くらいの苗木を植えたことを思うと、 今や2階の屋根に届くほどで感無量です。

11年前に背丈くらいの苗木を植えたことを思うと、 今や2階の屋根に届くほどで感無量です。

イチゴの収穫も順調だし、気分も春うららです。

イチゴの収穫も順調だし、気分も春うららです。

中1日の収穫です。

中1日の収穫です。 今日の収穫は53gとちょっと控えめかな。

今日の収穫は53gとちょっと控えめかな。

■

2012年 4月10日

校舎の壁面には4ブロックの大きい採光窓があり、

その間にはソーラーパネルが廊下の窓のように設置されています。

デッキの壁面にもソーラーパネルが並んでいます。

校舎の壁面には4ブロックの大きい採光窓があり、

その間にはソーラーパネルが廊下の窓のように設置されています。

デッキの壁面にもソーラーパネルが並んでいます。

昔、研究棟があったあたりには広いオープンスペースが設けられています。

昔、研究棟があったあたりには広いオープンスペースが設けられています。

正門から一番近い学食です。

正門から一番近い学食です。

私はメンチカツカレーにサラダを付けて350円です。

私はメンチカツカレーにサラダを付けて350円です。

安くてうまいです。 学生のころはカレーをよく食べたのを覚えています。

2012年 4月10日

仕事で運転中に偶然母校の法政工学部の前を通りました。

丁度昼飯時だったので、学食で食べることにしました。 校舎はまるっきり変わっていますが、桜の木は昔のままです。

丁度昼飯時だったので、学食で食べることにしました。 校舎はまるっきり変わっていますが、桜の木は昔のままです。

校舎の壁面には4ブロックの大きい採光窓があり、

その間にはソーラーパネルが廊下の窓のように設置されています。

デッキの壁面にもソーラーパネルが並んでいます。

校舎の壁面には4ブロックの大きい採光窓があり、

その間にはソーラーパネルが廊下の窓のように設置されています。

デッキの壁面にもソーラーパネルが並んでいます。 昔、研究棟があったあたりには広いオープンスペースが設けられています。

昔、研究棟があったあたりには広いオープンスペースが設けられています。

正門から一番近い学食です。

正門から一番近い学食です。 私はメンチカツカレーにサラダを付けて350円です。

私はメンチカツカレーにサラダを付けて350円です。安くてうまいです。 学生のころはカレーをよく食べたのを覚えています。

■

2012年 4月11日

今日は小雨が降っています。

今日は小雨が降っています。

手際よく収穫して受粉もしてやりました。

急いで収穫した割に豊作です。

急いで収穫した割に豊作です。

今日の収穫は143gの豊作記録です。

今日の収穫は143gの豊作記録です。

タッパウエア2個目がいっぱいになりました。

タッパウエア2個目がいっぱいになりました。

2012年 4月11日

今日は小雨が降っています。

今日は小雨が降っています。手際よく収穫して受粉もしてやりました。

急いで収穫した割に豊作です。

急いで収穫した割に豊作です。 今日の収穫は143gの豊作記録です。

今日の収穫は143gの豊作記録です。 タッパウエア2個目がいっぱいになりました。

タッパウエア2個目がいっぱいになりました。

■

2012年 4月18日

今日は中1日ですが、けっこう採れました。

今日は中1日ですが、けっこう採れました。

栽培ベンチ左側は気温32度です。 今日はこれから日差しが強くなりそうなので温室内の気温に注意です。

真ん中あたりで33度です。

真ん中あたりで33度です。

養液温度は26度です。

養液温度は26度です。

今のところ、適正値です。

今日の収穫です。 125gです。

今日の収穫です。 125gです。

当たり前ですが、お皿の重さは省いてあります。

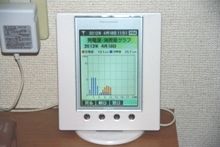

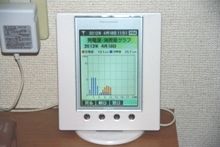

正午近くの太陽光発電量です。

正午近くの太陽光発電量です。

我家は最高で4.2kwまで発電出来ますが、現在は3.5kw発電しています。 1年を通して春と秋が発電量の多い季節です。

発電量の時間推移グラフです。

発電量の時間推移グラフです。

オレンジが発電量です。 10時がピークになっていますが、 温室内では保温効果によって午後2時くらいが最高気温になります。 最近は朝から昼下がりくらいまで温室ハッチに板切れをはさんで風を通しています。

2012年 4月18日

今日は中1日ですが、けっこう採れました。

今日は中1日ですが、けっこう採れました。栽培ベンチ左側は気温32度です。 今日はこれから日差しが強くなりそうなので温室内の気温に注意です。

真ん中あたりで33度です。

真ん中あたりで33度です。 養液温度は26度です。

養液温度は26度です。今のところ、適正値です。

今日の収穫です。 125gです。

今日の収穫です。 125gです。当たり前ですが、お皿の重さは省いてあります。

正午近くの太陽光発電量です。

正午近くの太陽光発電量です。我家は最高で4.2kwまで発電出来ますが、現在は3.5kw発電しています。 1年を通して春と秋が発電量の多い季節です。

発電量の時間推移グラフです。

発電量の時間推移グラフです。オレンジが発電量です。 10時がピークになっていますが、 温室内では保温効果によって午後2時くらいが最高気温になります。 最近は朝から昼下がりくらいまで温室ハッチに板切れをはさんで風を通しています。

■

2012年 4月21日

まだ、たくさん実をつけていますが、枯れた花茎もでてきました。

まだ、たくさん実をつけていますが、枯れた花茎もでてきました。

人工授粉です。 ミツバチの受粉を考えるとこれでも良さそうですが、

花を裏から支えたほうがやり易いです。

人工授粉です。 ミツバチの受粉を考えるとこれでも良さそうですが、

花を裏から支えたほうがやり易いです。

今日の収穫は155gです。

今日の収穫は155gです。

豊作記録を塗り替えました。

「葉かき」の仕分けです。

「葉かき」の仕分けです。

上の2つは花茎で、下が葉柄ですがなるべく根元からハサミを使って切ります。 これらはみんな枯れているので判り易いです。

この花茎はまだ枯れていませんが、実から枯れ始めているので剪定します。

この花茎はまだ枯れていませんが、実から枯れ始めているので剪定します。

葉はこのように端からかれてきます。

葉はこのように端からかれてきます。

このほか、枯れていなくても葉が多すぎて風通しの悪いところは古い葉から 間引きしてやります。

不良果実です。

不良果実です。

花茎がくたびれてくると実が熟する前に枯れてしまいます。

高温障害です。 果実焼けとも言います。

高温障害です。 果実焼けとも言います。

奇形果実です。

奇形果実です。

受粉不良が原因です。 この程度ならジャムにすれば問題ありません。

2012年 4月21日

まだ、たくさん実をつけていますが、枯れた花茎もでてきました。

まだ、たくさん実をつけていますが、枯れた花茎もでてきました。 人工授粉です。 ミツバチの受粉を考えるとこれでも良さそうですが、

花を裏から支えたほうがやり易いです。

人工授粉です。 ミツバチの受粉を考えるとこれでも良さそうですが、

花を裏から支えたほうがやり易いです。 今日の収穫は155gです。

今日の収穫は155gです。豊作記録を塗り替えました。

「葉かき」の仕分けです。

「葉かき」の仕分けです。上の2つは花茎で、下が葉柄ですがなるべく根元からハサミを使って切ります。 これらはみんな枯れているので判り易いです。

この花茎はまだ枯れていませんが、実から枯れ始めているので剪定します。

この花茎はまだ枯れていませんが、実から枯れ始めているので剪定します。 葉はこのように端からかれてきます。

葉はこのように端からかれてきます。このほか、枯れていなくても葉が多すぎて風通しの悪いところは古い葉から 間引きしてやります。

不良果実です。

不良果実です。花茎がくたびれてくると実が熟する前に枯れてしまいます。

高温障害です。 果実焼けとも言います。

高温障害です。 果実焼けとも言います。 奇形果実です。

奇形果実です。受粉不良が原因です。 この程度ならジャムにすれば問題ありません。

■

2012年 4月23日

栽培ベンチ左半分です。

栽培ベンチ左半分です。

上段の左から3株目は生長も収穫量もごく普通の株でしたが早くも枯れてしまいました。 中段の左から2株目も同じような株でしたが枯れたのでフタがしてあります。

栽培ベンチ右半分です。

栽培ベンチ右半分です。

こちらには枯れそうな株はありません。

こらが上段の左から3株目、枯れた株です。 よく頑張ってくれました。

こらが上段の左から3株目、枯れた株です。 よく頑張ってくれました。

まだまだいけます。 中1日でこんなに採れてます。

まだまだいけます。 中1日でこんなに採れてます。

今日の収穫は118gです。

今日の収穫は118gです。

2012年 4月23日

栽培ベンチ左半分です。

栽培ベンチ左半分です。上段の左から3株目は生長も収穫量もごく普通の株でしたが早くも枯れてしまいました。 中段の左から2株目も同じような株でしたが枯れたのでフタがしてあります。

栽培ベンチ右半分です。

栽培ベンチ右半分です。こちらには枯れそうな株はありません。

こらが上段の左から3株目、枯れた株です。 よく頑張ってくれました。

こらが上段の左から3株目、枯れた株です。 よく頑張ってくれました。

まだまだいけます。 中1日でこんなに採れてます。

まだまだいけます。 中1日でこんなに採れてます。 今日の収穫は118gです。

今日の収穫は118gです。

■

2012年 4月26日

今日はいい天気。 日差しも強いので日光50%カットシートの登場です。

今日はいい天気。 日差しも強いので日光50%カットシートの登場です。

今日はこれからさらに日差しが強くなりそうなので小屋裏倉庫から出してきました。 風通しを良くする板切れも挟んでいます。

温室内は40度に達してます。

温室内は40度に達してます。

日光50%カットシートをかけたので、この後30度くらいになります。

温室内はこんな感じ。

温室内はこんな感じ。

風があまりないので35度以上で作動するファンが回っています。

人工授粉をしています。

人工授粉をしています。

今日は娘にモデルになってもらいました。

こんな感じて両手を使うと簡単で確実にできます。

こんな感じて両手を使うと簡単で確実にできます。

今日の収穫は98gです。

今日の収穫は98gです。

2012年 4月26日

今日はいい天気。 日差しも強いので日光50%カットシートの登場です。

今日はいい天気。 日差しも強いので日光50%カットシートの登場です。今日はこれからさらに日差しが強くなりそうなので小屋裏倉庫から出してきました。 風通しを良くする板切れも挟んでいます。

温室内は40度に達してます。

温室内は40度に達してます。日光50%カットシートをかけたので、この後30度くらいになります。

温室内はこんな感じ。

温室内はこんな感じ。風があまりないので35度以上で作動するファンが回っています。

人工授粉をしています。

人工授粉をしています。今日は娘にモデルになってもらいました。

こんな感じて両手を使うと簡単で確実にできます。

こんな感じて両手を使うと簡単で確実にできます。 今日の収穫は98gです。

今日の収穫は98gです。

■

2012年 4月29日

相変わらず真ん中辺りは元気がいいです。

少し葉かきをしてやらないとジャングル状態です。

相変わらず真ん中辺りは元気がいいです。

少し葉かきをしてやらないとジャングル状態です。

枯れてた上段の左から3株目を撤去します。

枯れてた上段の左から3株目を撤去します。

根が真っ黒になって髪みたいに細くなっています。

根が真っ黒になって髪みたいに細くなっています。

健康な根は白くて、毛細根以外に太い根が何本もあります。

撤去後はフタをしておきます。

撤去後はフタをしておきます。

雛壇に貼っている保温反射シートをサークルカッターで切り抜いたものです。 裏にもう2枚、栽培穴に合うものを両面テープで貼り付けてあります。

今日の収穫は166gです。

今日の収穫は166gです。

これは4/21の豊作記録を更新しました。

タッパウェア3個がいっぱいになったので、100円ショップで同じものを買って

きました。 1.8リットル入ります。

タッパウェア3個がいっぱいになったので、100円ショップで同じものを買って

きました。 1.8リットル入ります。

去年より豊作間違いなしです。

2012年 4月29日

相変わらず真ん中辺りは元気がいいです。

少し葉かきをしてやらないとジャングル状態です。

相変わらず真ん中辺りは元気がいいです。

少し葉かきをしてやらないとジャングル状態です。 枯れてた上段の左から3株目を撤去します。

枯れてた上段の左から3株目を撤去します。 根が真っ黒になって髪みたいに細くなっています。

根が真っ黒になって髪みたいに細くなっています。健康な根は白くて、毛細根以外に太い根が何本もあります。

撤去後はフタをしておきます。

撤去後はフタをしておきます。雛壇に貼っている保温反射シートをサークルカッターで切り抜いたものです。 裏にもう2枚、栽培穴に合うものを両面テープで貼り付けてあります。

今日の収穫は166gです。

今日の収穫は166gです。これは4/21の豊作記録を更新しました。

タッパウェア3個がいっぱいになったので、100円ショップで同じものを買って

きました。 1.8リットル入ります。

タッパウェア3個がいっぱいになったので、100円ショップで同じものを買って

きました。 1.8リットル入ります。去年より豊作間違いなしです。

近所のお寺の八重桜です。

近所のお寺の八重桜です。 今日の収穫は111gです。

今日の収穫は111gです。