■

2015年 6月1日

玄関の鴨居には威風堂々の看板が掲げられています。

地元の著名な書道家の作品だそうです。

玄関の鴨居には威風堂々の看板が掲げられています。

地元の著名な書道家の作品だそうです。

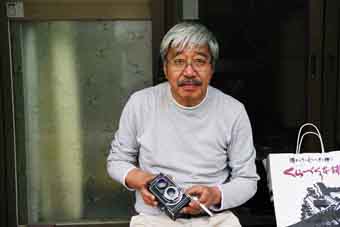

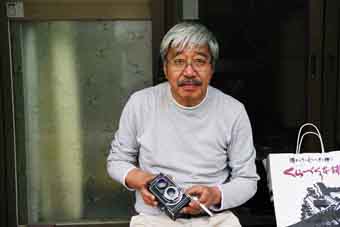

軒先の喫煙所でさっき届いたばかりのチェコ製二眼レフをチェックする増野館長です。

また1台コレクションが増えました。

軒先の喫煙所でさっき届いたばかりのチェコ製二眼レフをチェックする増野館長です。

また1台コレクションが増えました。

ペンタックスの歴史のNo.1はやはりこのアサヒフレックスⅠ型から始まります。

国産初の一眼レフで、レリーズを押すとミラーが上がって撮影し

離すとミラーが下がってファインダーが見える機構を持っています。

ペンタックスの歴史のNo.1はやはりこのアサヒフレックスⅠ型から始まります。

国産初の一眼レフで、レリーズを押すとミラーが上がって撮影し

離すとミラーが下がってファインダーが見える機構を持っています。

次機種アサヒフレックスⅡB型では世界で初めてのクイックリターンミラーを搭載し、

一眼レフの最大の欠点であったファインダーのブラックアウトを解消しました。

次機種アサヒフレックスⅡB型では世界で初めてのクイックリターンミラーを搭載し、

一眼レフの最大の欠点であったファインダーのブラックアウトを解消しました。

アサヒフレックスⅡA型はⅡB型と同様にクイックリターンミラーを搭載し、

1/2秒までのスローシャッターを搭載した高級機です。

アサヒフレックスⅡA型はⅡB型と同様にクイックリターンミラーを搭載し、

1/2秒までのスローシャッターを搭載した高級機です。

写真はウエストレベルファインダーを閉じた状態。

従来のウエストレベルファインダーに代わって、

ペンタプリズムファインダーを搭載したアサヒペンタックスAP。

従来のウエストレベルファインダーに代わって、

ペンタプリズムファインダーを搭載したアサヒペンタックスAP。

このペンタプリズムとクイックリターンミラーによって 後世の一眼レフの基本形が完成しました。

APの後継機として開発されマーケティング戦略上発売を見送ったとされる

「謎の存在」アサヒペンタックスS。

極めて希少価値でマニア垂涎の一品。

APの後継機として開発されマーケティング戦略上発売を見送ったとされる

「謎の存在」アサヒペンタックスS。

極めて希少価値でマニア垂涎の一品。

これ以降のSシリーズは現在でも人気が高く愛好家もたくさんおられます。

世界的ベストセラーとなったアサヒペンタックスSP。

世界的ベストセラーとなったアサヒペンタックスSP。

TTL露出計内臓「スポットマチック」を世界で初めて発表し、 発表時から世界の注目を集めました。

右の文字が赤いSPはマスターボディ。 これも希少価値。

まず金色に光り輝くこのカメラは通称「ゴールドLX」。

ペンタックスの最高級一眼レフ「LX」をベースに24kメッキが施されています。

50mm f1.2 付でレンズにも24kメッキ、

ボデーの革張りとレンズのピントリングにはワニ革が使用されています。

まず金色に光り輝くこのカメラは通称「ゴールドLX」。

ペンタックスの最高級一眼レフ「LX」をベースに24kメッキが施されています。

50mm f1.2 付でレンズにも24kメッキ、

ボデーの革張りとレンズのピントリングにはワニ革が使用されています。

定価はなんと85万円。

アサヒペンタックスS2の南アフリカ向モデル。

南アフリカではペンタックスの商標が使えず、

やむなく ペンタ アサヒフレックスH2という名称にしたそうです。

アサヒペンタックスS2の南アフリカ向モデル。

南アフリカではペンタックスの商標が使えず、

やむなく ペンタ アサヒフレックスH2という名称にしたそうです。

数が少なく超レア品です。

アサヒフレックスⅡAの米国市場向。

アサヒフレックスⅡAの米国市場向。

米国のタワー社に委託販売するためにタワー22の名称となっています。

こちらはCanonです。

こちらはCanonです。

懐かしいところではキャノンP、ダイアル35などが見えています。

Nikonの棚です。

Nikonの棚です。

ニコンF、ニコンFフォトミックと始まりFシリーズが続きます。

Nikonのレンジファインダーです。

Nikonのレンジファインダーです。

ニコンS、ニコンS2とSシリーズが続きます。

こちらは六桜社(後の小西六、コニカ)です。

こちらは六桜社(後の小西六、コニカ)です。

当時は蛇腹カメラの名門でした。 なかでもパーレットは小型軽量の大ヒット商品で 製造年ごとに様々な改良が加えられました。

こちらも六桜社ですが、六桜社は日本最古のカメラメーカーで

プロの写真家が使う大型の高級機も生産していました。

こちらも六桜社ですが、六桜社は日本最古のカメラメーカーで

プロの写真家が使う大型の高級機も生産していました。

ここに並んでいるのは当時人気だったリリー、パール、アイデアと呼ばれる 高級蛇腹カメラです。

本棚にはびっしり写真集が納まっています。

本棚にはびっしり写真集が納まっています。

空いてる棚には蛇腹カメラが整然と並んでいます。

こちらの空スペースにもイコンタ、スーパーイコンタなど名器が並んでいます。

こちらの空スペースにもイコンタ、スーパーイコンタなど名器が並んでいます。

部屋の真ん中にはアンティーク一眼レフが所狭しと並んでいます。

部屋の真ん中にはアンティーク一眼レフが所狭しと並んでいます。

ここで世界のカメラ年鑑などの資料からカメラの生い立ちを調べます。

2015年 6月1日

オープンおめでとうございます!!

栃木県の茂木町にカメラ博物館が3月15日にオープンしました。 館長さんは私と同じくペンタックスを退職された増野茂さんです。 若いころからカメラと写真が好きで自社の新製品は全て購入しながら 膨大な数のビンテージカメラを収集してこられました。

ちなみに所蔵品のビンテージカメラは約1,800台、 写真集は5,000冊あまりに達するそうです。

左の写真が自宅の民家を改装した「カメラ博物館」です。

栃木県の茂木町にカメラ博物館が3月15日にオープンしました。 館長さんは私と同じくペンタックスを退職された増野茂さんです。 若いころからカメラと写真が好きで自社の新製品は全て購入しながら 膨大な数のビンテージカメラを収集してこられました。

ちなみに所蔵品のビンテージカメラは約1,800台、 写真集は5,000冊あまりに達するそうです。

左の写真が自宅の民家を改装した「カメラ博物館」です。

玄関の鴨居には威風堂々の看板が掲げられています。

地元の著名な書道家の作品だそうです。

玄関の鴨居には威風堂々の看板が掲げられています。

地元の著名な書道家の作品だそうです。

軒先の喫煙所でさっき届いたばかりのチェコ製二眼レフをチェックする増野館長です。

また1台コレクションが増えました。

軒先の喫煙所でさっき届いたばかりのチェコ製二眼レフをチェックする増野館長です。

また1台コレクションが増えました。

いよいよ博物館の中に入ります。

部屋の壁4面は全てカメラ展示ケースで埋まっています。 部屋の中央のソファでカメラ談義に花が咲きます。

展示の大まかなレイアウトは、左側に並ぶショーケースが全てペンタックスのカメラ。 奥に並ぶ棚が二眼レフ、コンパクトカメラなど。 右側に並ぶショーケースはキャノン、ニコンなどペンタックス以外のコレクションが。 そして手前のショーケースには交換レンズが展示されています。

部屋の壁4面は全てカメラ展示ケースで埋まっています。 部屋の中央のソファでカメラ談義に花が咲きます。

展示の大まかなレイアウトは、左側に並ぶショーケースが全てペンタックスのカメラ。 奥に並ぶ棚が二眼レフ、コンパクトカメラなど。 右側に並ぶショーケースはキャノン、ニコンなどペンタックス以外のコレクションが。 そして手前のショーケースには交換レンズが展示されています。

こちらのショーケースにはペンタックスの歴史に燦然と輝く名器が

年代順に並んでいます。

上の段から左から右へと時代は進んでいきます。

ドイツのカメラに追いつけ追い越せという技術者の意気込みが伝わってきます。

日本の工業製品の発展は精密業界、自動車業界など それぞれの業界で技術を競い合った多くの技術者の情熱に支えられたのだと思います。

ドイツのカメラに追いつけ追い越せという技術者の意気込みが伝わってきます。

日本の工業製品の発展は精密業界、自動車業界など それぞれの業界で技術を競い合った多くの技術者の情熱に支えられたのだと思います。

ペンタックスの歴史のNo.1はやはりこのアサヒフレックスⅠ型から始まります。

国産初の一眼レフで、レリーズを押すとミラーが上がって撮影し

離すとミラーが下がってファインダーが見える機構を持っています。

ペンタックスの歴史のNo.1はやはりこのアサヒフレックスⅠ型から始まります。

国産初の一眼レフで、レリーズを押すとミラーが上がって撮影し

離すとミラーが下がってファインダーが見える機構を持っています。

次機種アサヒフレックスⅡB型では世界で初めてのクイックリターンミラーを搭載し、

一眼レフの最大の欠点であったファインダーのブラックアウトを解消しました。

次機種アサヒフレックスⅡB型では世界で初めてのクイックリターンミラーを搭載し、

一眼レフの最大の欠点であったファインダーのブラックアウトを解消しました。

アサヒフレックスⅡA型はⅡB型と同様にクイックリターンミラーを搭載し、

1/2秒までのスローシャッターを搭載した高級機です。

アサヒフレックスⅡA型はⅡB型と同様にクイックリターンミラーを搭載し、

1/2秒までのスローシャッターを搭載した高級機です。写真はウエストレベルファインダーを閉じた状態。

従来のウエストレベルファインダーに代わって、

ペンタプリズムファインダーを搭載したアサヒペンタックスAP。

従来のウエストレベルファインダーに代わって、

ペンタプリズムファインダーを搭載したアサヒペンタックスAP。このペンタプリズムとクイックリターンミラーによって 後世の一眼レフの基本形が完成しました。

APの後継機として開発されマーケティング戦略上発売を見送ったとされる

「謎の存在」アサヒペンタックスS。

極めて希少価値でマニア垂涎の一品。

APの後継機として開発されマーケティング戦略上発売を見送ったとされる

「謎の存在」アサヒペンタックスS。

極めて希少価値でマニア垂涎の一品。これ以降のSシリーズは現在でも人気が高く愛好家もたくさんおられます。

世界的ベストセラーとなったアサヒペンタックスSP。

世界的ベストセラーとなったアサヒペンタックスSP。TTL露出計内臓「スポットマチック」を世界で初めて発表し、 発表時から世界の注目を集めました。

右の文字が赤いSPはマスターボディ。 これも希少価値。

さてソファーの後ろにあるこの展示ケース、特別のレア物が揃っています。

特別記念モデル、海外市場向モデルなどが揃っています。

いずれも希少価値のカメラばかりです。

特別記念モデル、海外市場向モデルなどが揃っています。

いずれも希少価値のカメラばかりです。

まず金色に光り輝くこのカメラは通称「ゴールドLX」。

ペンタックスの最高級一眼レフ「LX」をベースに24kメッキが施されています。

50mm f1.2 付でレンズにも24kメッキ、

ボデーの革張りとレンズのピントリングにはワニ革が使用されています。

まず金色に光り輝くこのカメラは通称「ゴールドLX」。

ペンタックスの最高級一眼レフ「LX」をベースに24kメッキが施されています。

50mm f1.2 付でレンズにも24kメッキ、

ボデーの革張りとレンズのピントリングにはワニ革が使用されています。定価はなんと85万円。

アサヒペンタックスS2の南アフリカ向モデル。

南アフリカではペンタックスの商標が使えず、

やむなく ペンタ アサヒフレックスH2という名称にしたそうです。

アサヒペンタックスS2の南アフリカ向モデル。

南アフリカではペンタックスの商標が使えず、

やむなく ペンタ アサヒフレックスH2という名称にしたそうです。数が少なく超レア品です。

アサヒフレックスⅡAの米国市場向。

アサヒフレックスⅡAの米国市場向。米国のタワー社に委託販売するためにタワー22の名称となっています。

ペンタックスの紹介はそのくらいにして他社製品コーナーに移りましょう。

この棚と隣りの棚でCanon、Nikon、Minolta、Olympusと続いています。

前列だけではなく後ろにもカメラは並んでいるのでその数は相当なものです。

さらに展示してあるカメラが全部可動品ということですからもうびっくりです。

この棚と隣りの棚でCanon、Nikon、Minolta、Olympusと続いています。

前列だけではなく後ろにもカメラは並んでいるのでその数は相当なものです。

さらに展示してあるカメラが全部可動品ということですからもうびっくりです。

こちらはCanonです。

こちらはCanonです。懐かしいところではキャノンP、ダイアル35などが見えています。

Nikonの棚です。

Nikonの棚です。ニコンF、ニコンFフォトミックと始まりFシリーズが続きます。

Nikonのレンジファインダーです。

Nikonのレンジファインダーです。ニコンS、ニコンS2とSシリーズが続きます。

こちらは六桜社(後の小西六、コニカ)です。

こちらは六桜社(後の小西六、コニカ)です。当時は蛇腹カメラの名門でした。 なかでもパーレットは小型軽量の大ヒット商品で 製造年ごとに様々な改良が加えられました。

こちらも六桜社ですが、六桜社は日本最古のカメラメーカーで

プロの写真家が使う大型の高級機も生産していました。

こちらも六桜社ですが、六桜社は日本最古のカメラメーカーで

プロの写真家が使う大型の高級機も生産していました。ここに並んでいるのは当時人気だったリリー、パール、アイデアと呼ばれる 高級蛇腹カメラです。

こちらは自宅の敷地内に新築した写真ハウスです。

写真の書籍は1冊が重いので5,000冊の蔵書ともなると 軟な基礎では床が抜けてしまいます。

それを考慮して堅牢な基礎にしたそうです。

すごいですね。

※増野さんの「カメラ博物館」はこちらでも紹介されています。

アサヒペンタックスSシリーズ博物館

武蔵野散歩Ⅱ

新おとな総研

写真の書籍は1冊が重いので5,000冊の蔵書ともなると 軟な基礎では床が抜けてしまいます。

それを考慮して堅牢な基礎にしたそうです。

すごいですね。

※増野さんの「カメラ博物館」はこちらでも紹介されています。

アサヒペンタックスSシリーズ博物館

武蔵野散歩Ⅱ

新おとな総研

本棚にはびっしり写真集が納まっています。

本棚にはびっしり写真集が納まっています。空いてる棚には蛇腹カメラが整然と並んでいます。

こちらの空スペースにもイコンタ、スーパーイコンタなど名器が並んでいます。

こちらの空スペースにもイコンタ、スーパーイコンタなど名器が並んでいます。 部屋の真ん中にはアンティーク一眼レフが所狭しと並んでいます。

部屋の真ん中にはアンティーク一眼レフが所狭しと並んでいます。ここで世界のカメラ年鑑などの資料からカメラの生い立ちを調べます。

さらに写真ハウスの入口脇にはこんなにいっぱいのカメラが...

なにはともあれ、これは一見の価値があります。

興味のある方は是非どうぞ。

所在地:〒321-3707

栃木県芳賀郡茂木町小深101-2

電話番号:0285-61-1650

館長:増野茂さん

開館時間:10時~17時

入館料:無料

休館日:特に定めなし

※不在の日もあるので来館するときは、事前に電話でお知らせください。

なにはともあれ、これは一見の価値があります。

興味のある方は是非どうぞ。

所在地:〒321-3707

栃木県芳賀郡茂木町小深101-2

電話番号:0285-61-1650

館長:増野茂さん

開館時間:10時~17時

入館料:無料

休館日:特に定めなし

※不在の日もあるので来館するときは、事前に電話でお知らせください。

■

2015年 6月3日

ミニトマトの定植準備も完了してますが、イチゴがまだまだ穫れそうです。

ミニトマトの定植準備も完了してますが、イチゴがまだまだ穫れそうです。

下段にぶら下がっているのは「女峰」です。

小粒の3個は次回の収穫にしたほうが良さそうです。

下段にぶら下がっているのは「女峰」です。

小粒の3個は次回の収穫にしたほうが良さそうです。

収獲時期は「色」と「大きさ」と「種の埋まり具合」と「へたが上を向いてくる」

などの様子から判断します。

収獲時期は「色」と「大きさ」と「種の埋まり具合」と「へたが上を向いてくる」

などの様子から判断します。

こんな感じで株元に群がって実を付けています。

こんな感じで株元に群がって実を付けています。

上段左から6株ですが、これは「宝交早生」の特徴です。

一方、下段の「とよのか」はこんな感じで花柄が長く伸びてぶら下がっています。

イチゴに白いゴミが付いていますが、これは花弁が枯れたものです。

一方、下段の「とよのか」はこんな感じで花柄が長く伸びてぶら下がっています。

イチゴに白いゴミが付いていますが、これは花弁が枯れたものです。

昨日の朝の収量は242gです。

昨日の朝の収量は242gです。

イチゴがこれだけ穫れるとやはりもう少し続けたくなります。

2015年 6月3日

梅雨入り直前の収穫です。

2日の朝、雨が降り出す前にベランダいちごの収穫をしました。

ついでに葉カキと人工授粉と水の補給、収穫の時はいつもこれがセットなっています。

さらに収獲の合間に人工授粉と水の補給が1~2回入るのが最近の日常です。

こちらの3号機は雨がかからない位置に置いてあるので 5月の始めくらいから温室ハッチは開けっ放しで風通しを良くしています。

2日の朝、雨が降り出す前にベランダいちごの収穫をしました。

ついでに葉カキと人工授粉と水の補給、収穫の時はいつもこれがセットなっています。

さらに収獲の合間に人工授粉と水の補給が1~2回入るのが最近の日常です。

こちらの3号機は雨がかからない位置に置いてあるので 5月の始めくらいから温室ハッチは開けっ放しで風通しを良くしています。

ミニトマトの定植準備も完了してますが、イチゴがまだまだ穫れそうです。

ミニトマトの定植準備も完了してますが、イチゴがまだまだ穫れそうです。

下段にぶら下がっているのは「女峰」です。

小粒の3個は次回の収穫にしたほうが良さそうです。

下段にぶら下がっているのは「女峰」です。

小粒の3個は次回の収穫にしたほうが良さそうです。

収獲時期は「色」と「大きさ」と「種の埋まり具合」と「へたが上を向いてくる」

などの様子から判断します。

収獲時期は「色」と「大きさ」と「種の埋まり具合」と「へたが上を向いてくる」

などの様子から判断します。

こちらの2号機も最後のひと頑張りです。

脱落した株は相変わらず4株だけ。 各株、生い茂り方がだんだん良くなっているような気がします。

こちらの品種は花柄が短く 株の根元で葉っぱの下に隠れて実を付けているのが多いです。

白い花もまだ次々に咲いています。

脱落した株は相変わらず4株だけ。 各株、生い茂り方がだんだん良くなっているような気がします。

こちらの品種は花柄が短く 株の根元で葉っぱの下に隠れて実を付けているのが多いです。

白い花もまだ次々に咲いています。

こんな感じで株元に群がって実を付けています。

こんな感じで株元に群がって実を付けています。上段左から6株ですが、これは「宝交早生」の特徴です。

一方、下段の「とよのか」はこんな感じで花柄が長く伸びてぶら下がっています。

イチゴに白いゴミが付いていますが、これは花弁が枯れたものです。

一方、下段の「とよのか」はこんな感じで花柄が長く伸びてぶら下がっています。

イチゴに白いゴミが付いていますが、これは花弁が枯れたものです。

昨日の朝の収量は242gです。

昨日の朝の収量は242gです。イチゴがこれだけ穫れるとやはりもう少し続けたくなります。

■

2015年 6月6日

ボウフラをバクバク食べてくれる頼もしい3匹のメダカです。

ボウフラをバクバク食べてくれる頼もしい3匹のメダカです。

3台の育苗器に1匹づつ入れてやりました。 がんばれよ!!

3台の育苗器に1匹づつ入れてやりました。 がんばれよ!!

レジナの大苗がどんどん鈴生りの実を付けています。

レジナの大苗がどんどん鈴生りの実を付けています。

イチゴがまだ続きそうなだけにこのまま育苗器で収穫を迎えそうです。

2015年 6月6日

強い味方を買ってきました!!

庭のウッドデッキで育てているミニトマト「レジナ」の大苗ですが、 育苗器にフタがないのでユスリカの幼虫「赤ボウフラ」が湧いてしまいます。 赤ボウフラが発生

それに加えて普通のボウフラも湧いてきました。 これは近所迷惑です。

この対策にペットショップでメダカを3匹買ってきました。 3匹で146円、1匹あたり48円ちょっとです。

庭のウッドデッキで育てているミニトマト「レジナ」の大苗ですが、 育苗器にフタがないのでユスリカの幼虫「赤ボウフラ」が湧いてしまいます。 赤ボウフラが発生

それに加えて普通のボウフラも湧いてきました。 これは近所迷惑です。

この対策にペットショップでメダカを3匹買ってきました。 3匹で146円、1匹あたり48円ちょっとです。

ボウフラをバクバク食べてくれる頼もしい3匹のメダカです。

ボウフラをバクバク食べてくれる頼もしい3匹のメダカです。

3台の育苗器に1匹づつ入れてやりました。 がんばれよ!!

3台の育苗器に1匹づつ入れてやりました。 がんばれよ!!

レジナの大苗がどんどん鈴生りの実を付けています。

レジナの大苗がどんどん鈴生りの実を付けています。イチゴがまだ続きそうなだけにこのまま育苗器で収穫を迎えそうです。

■

2015年 6月8日

5/23の様子です。 左から2つ目の株は胚軸切断をしていません。

ヤクルトポットのタイプは左から①2個、②2個、③2個。

③は半分くらいまで水没させています。

5/23の様子です。 左から2つ目の株は胚軸切断をしていません。

ヤクルトポットのタイプは左から①2個、②2個、③2個。

③は半分くらいまで水没させています。

5/25の様子です。 ①②の胚軸切断苗が①の無切断苗に追いつきました。

③は2株ともほとんど生長していません。

5/25の様子です。 ①②の胚軸切断苗が①の無切断苗に追いつきました。

③は2株ともほとんど生長していません。

5/30の様子です。 5日間で相当生長しました。

①②の4株は多少のバラツキはありますが、順調です。

③の2株がようやく追いついてきそうです。

5/30の様子です。 5日間で相当生長しました。

①②の4株は多少のバラツキはありますが、順調です。

③の2株がようやく追いついてきそうです。

6/2の様子です。 ②の1株が棚の天井に届いてしまいました。

巻きひげが天井の丸棒に巻き付いています。

6/2の様子です。 ②の1株が棚の天井に届いてしまいました。

巻きひげが天井の丸棒に巻き付いています。

6/4の様子です。 ①の1株も天井に到達しました。

胚軸切断苗ですが、無切断苗もそんなに遅れてはいません。

③の2株は明らかに遅れています。

6/4の様子です。 ①の1株も天井に到達しました。

胚軸切断苗ですが、無切断苗もそんなに遅れてはいません。

③の2株は明らかに遅れています。

全体的に本葉がずいぶん大きくなりました。

6/8、今朝の様子です。 発芽器を下段に移動して2倍の伸びしろを用意しました。

①②の4株は全て天井まで届いています。

③の2株は天井からエナメル線で誘引してます。

6/8、今朝の様子です。 発芽器を下段に移動して2倍の伸びしろを用意しました。

①②の4株は全て天井まで届いています。

③の2株は天井からエナメル線で誘引してます。

このようにエナメル線で誘引しています。

手で簡単に曲げれて自由なフック形状が出来るので便利です。

このようにエナメル線で誘引しています。

手で簡単に曲げれて自由なフック形状が出来るので便利です。

巻きひげは育て方ガイドに15節までは除去するとあるので、この後切り取りました。

6/4の状況をベランダ側から見たところです。

2株のつるが上段に届き、さらに「ぷくぷく」の「レジナ」に迫ろうとしています。

また、本葉が前へ前へと伸びるのでガラス戸を開けるたびに葉に接触してました。

6/4の状況をベランダ側から見たところです。

2株のつるが上段に届き、さらに「ぷくぷく」の「レジナ」に迫ろうとしています。

また、本葉が前へ前へと伸びるのでガラス戸を開けるたびに葉に接触してました。

これは昨日の朝の収穫です。

これは昨日の朝の収穫です。

中3日で202gです。 小粒のイチゴが多くなってきました。

どこまでいけるでしょうか。

ミニトマトばかりかメロンまで定植の準備が出来てきました。

2015年 6月8日

メロンの苗はこんなになっちゃいました。

5/16に胚軸切断して、5/20からはヤクルトポットの改良案を試していますが、 胚軸切断後23日間でここまで生長しました。

当初から中段の棚で育てていましたが棚の天井まで届いてしまい、 今日下段の棚に移動してもう1段分の伸びしろを確保してやりました。

ヤクルトポット改良案は①大きい穴12個タイプ、②大きい穴2個タイプ、 ③砂培土タイプの3種類各2個づつです。

5/16に胚軸切断して、5/20からはヤクルトポットの改良案を試していますが、 胚軸切断後23日間でここまで生長しました。

当初から中段の棚で育てていましたが棚の天井まで届いてしまい、 今日下段の棚に移動してもう1段分の伸びしろを確保してやりました。

ヤクルトポット改良案は①大きい穴12個タイプ、②大きい穴2個タイプ、 ③砂培土タイプの3種類各2個づつです。

5/23の様子です。 左から2つ目の株は胚軸切断をしていません。

ヤクルトポットのタイプは左から①2個、②2個、③2個。

③は半分くらいまで水没させています。

5/23の様子です。 左から2つ目の株は胚軸切断をしていません。

ヤクルトポットのタイプは左から①2個、②2個、③2個。

③は半分くらいまで水没させています。

5/25の様子です。 ①②の胚軸切断苗が①の無切断苗に追いつきました。

③は2株ともほとんど生長していません。

5/25の様子です。 ①②の胚軸切断苗が①の無切断苗に追いつきました。

③は2株ともほとんど生長していません。

5/30の様子です。 5日間で相当生長しました。

①②の4株は多少のバラツキはありますが、順調です。

③の2株がようやく追いついてきそうです。

5/30の様子です。 5日間で相当生長しました。

①②の4株は多少のバラツキはありますが、順調です。

③の2株がようやく追いついてきそうです。

6/2の様子です。 ②の1株が棚の天井に届いてしまいました。

巻きひげが天井の丸棒に巻き付いています。

6/2の様子です。 ②の1株が棚の天井に届いてしまいました。

巻きひげが天井の丸棒に巻き付いています。

6/4の様子です。 ①の1株も天井に到達しました。

胚軸切断苗ですが、無切断苗もそんなに遅れてはいません。

③の2株は明らかに遅れています。

6/4の様子です。 ①の1株も天井に到達しました。

胚軸切断苗ですが、無切断苗もそんなに遅れてはいません。

③の2株は明らかに遅れています。全体的に本葉がずいぶん大きくなりました。

6/8、今朝の様子です。 発芽器を下段に移動して2倍の伸びしろを用意しました。

①②の4株は全て天井まで届いています。

③の2株は天井からエナメル線で誘引してます。

6/8、今朝の様子です。 発芽器を下段に移動して2倍の伸びしろを用意しました。

①②の4株は全て天井まで届いています。

③の2株は天井からエナメル線で誘引してます。

このようにエナメル線で誘引しています。

手で簡単に曲げれて自由なフック形状が出来るので便利です。

このようにエナメル線で誘引しています。

手で簡単に曲げれて自由なフック形状が出来るので便利です。巻きひげは育て方ガイドに15節までは除去するとあるので、この後切り取りました。

6/4の状況をベランダ側から見たところです。

2株のつるが上段に届き、さらに「ぷくぷく」の「レジナ」に迫ろうとしています。

また、本葉が前へ前へと伸びるのでガラス戸を開けるたびに葉に接触してました。

6/4の状況をベランダ側から見たところです。

2株のつるが上段に届き、さらに「ぷくぷく」の「レジナ」に迫ろうとしています。

また、本葉が前へ前へと伸びるのでガラス戸を開けるたびに葉に接触してました。

これは昨日の朝の収穫です。

これは昨日の朝の収穫です。中3日で202gです。 小粒のイチゴが多くなってきました。

どこまでいけるでしょうか。

ミニトマトばかりかメロンまで定植の準備が出来てきました。

■

2015年 6月11日

しばらくすると動きが落ち着いてきたのでカメラを持ってきました。

しばらくすると動きが落ち着いてきたのでカメラを持ってきました。

おなかがまるまると太っています。

これは相当いい仕事をしたようです。

最初はボウフラを1匹も発見出来ませんでしたが、

しばらくすると赤ボウフラが少しづつ出てきました。

この写真では3匹も見えていますが、

赤丸内の1匹が上に泳ぎだした瞬間にメダカにパクリとやられました。

最初はボウフラを1匹も発見出来ませんでしたが、

しばらくすると赤ボウフラが少しづつ出てきました。

この写真では3匹も見えていますが、

赤丸内の1匹が上に泳ぎだした瞬間にメダカにパクリとやられました。

パクリと食べた直後なんですが、言われないと判りませんね。

パクリと食べた直後なんですが、言われないと判りませんね。

コケや根の隙間など赤ボウフラの隠れるところもあるようで 今のところ需要と供給のバランスがとれているようです。

育苗器のミニトマトが赤く熟してきました。

育苗器のミニトマトが赤く熟してきました。

こちらでも色づいています。

こちらでも色づいています。

近日中に育苗器でミニトマト「レジナ」の初収穫です。

近日中に育苗器でミニトマト「レジナ」の初収穫です。

ベランダの3号機です。

ベランダの3号機です。

葉が生い茂ってジャングル状態です。

風通しが悪いので徹底的に葉カキをしてすっきりしました。

風通しが悪いので徹底的に葉カキをしてすっきりしました。

今朝の収穫は中3日で97gです。

今朝の収穫は中3日で97gです。

かなり収量が落ちてきました。 そろそろ撤収でしょうか。

2015年 6月11日

強い味方の働きぶりです。

ミニトマトの育苗器に1匹づつ入れてあるメダカの仕事ぶりはどうでしょう。

メダカを投入して5日経過しましたが、 その間水を追加しているだけで何の餌も与えていません。 まったくの放任状態、入れっぱなしです。

苗とアクリル板を取り出して水だけにすると心配していたメダカは すごい勢いで逃げ回ります。

まったく心配ないようです。

ミニトマトの育苗器に1匹づつ入れてあるメダカの仕事ぶりはどうでしょう。

メダカを投入して5日経過しましたが、 その間水を追加しているだけで何の餌も与えていません。 まったくの放任状態、入れっぱなしです。

苗とアクリル板を取り出して水だけにすると心配していたメダカは すごい勢いで逃げ回ります。

まったく心配ないようです。

しばらくすると動きが落ち着いてきたのでカメラを持ってきました。

しばらくすると動きが落ち着いてきたのでカメラを持ってきました。

おなかがまるまると太っています。

これは相当いい仕事をしたようです。

最初はボウフラを1匹も発見出来ませんでしたが、

しばらくすると赤ボウフラが少しづつ出てきました。

この写真では3匹も見えていますが、

赤丸内の1匹が上に泳ぎだした瞬間にメダカにパクリとやられました。

最初はボウフラを1匹も発見出来ませんでしたが、

しばらくすると赤ボウフラが少しづつ出てきました。

この写真では3匹も見えていますが、

赤丸内の1匹が上に泳ぎだした瞬間にメダカにパクリとやられました。

パクリと食べた直後なんですが、言われないと判りませんね。

パクリと食べた直後なんですが、言われないと判りませんね。コケや根の隙間など赤ボウフラの隠れるところもあるようで 今のところ需要と供給のバランスがとれているようです。

育苗器のミニトマトが赤く熟してきました。

育苗器のミニトマトが赤く熟してきました。

こちらでも色づいています。

こちらでも色づいています。

近日中に育苗器でミニトマト「レジナ」の初収穫です。

近日中に育苗器でミニトマト「レジナ」の初収穫です。

ベランダの3号機です。

ベランダの3号機です。葉が生い茂ってジャングル状態です。

風通しが悪いので徹底的に葉カキをしてすっきりしました。

風通しが悪いので徹底的に葉カキをしてすっきりしました。

今朝の収穫は中3日で97gです。

今朝の収穫は中3日で97gです。かなり収量が落ちてきました。 そろそろ撤収でしょうか。

■

2015年 6月16日

こちらは収穫後の3号機。

収穫前に写真を撮るのを忘れていました。

葉の勢いがまだまだ元気です。

こちらは収穫後の3号機。

収穫前に写真を撮るのを忘れていました。

葉の勢いがまだまだ元気です。

こちらは2号機です。 こちらも葉に勢いがあります。

こちらは2号機です。 こちらも葉に勢いがあります。

最後の力という感じでもありません。

大きさは市販の小粒サイズです。

さすがにこの時期になるとジャンボイチゴは出てきません。

大きさは市販の小粒サイズです。

さすがにこの時期になるとジャンボイチゴは出てきません。

銘柄は「女峰」です。

こちらは「あきひめ」です。

こちらは「あきひめ」です。

小粒ですが面長の特徴は出ています。

今朝の収量は中4日で216gです。

今朝の収量は中4日で216gです。

透明の容器の重さ9gを差し引いています。

9gを覚えておけば、今までの空の皿を乗せて0補正するより簡単です。

一方こちらはウッドデッキのミニトマトです。

一方こちらはウッドデッキのミニトマトです。

赤い実があっちこっちにたくさん見えています。 ついに育苗器での収穫です。 メダカも頑張ってくれているのでこれを定植容器にしちゃいますか。

ミニトマト「レジナ」の初収穫です。

ミニトマト「レジナ」の初収穫です。

イチゴとミニトマトのダブル収穫で今日の昼飯、晩飯はちょっとリッチな気分です。

鈴生りミニトマトのアップです。

鈴生りミニトマトのアップです。

こちらにも葉に隠れるように鈴生りになっています。

こちらにも葉に隠れるように鈴生りになっています。

今年の初ミニトマトは137gです。

今年の初ミニトマトは137gです。

次期収穫候補もどんどん色づいております。 野菜がどんどん育つなんともいい季節です。

2015年 6月16日

まだまだこんなに穫れます。

6月も中旬になりましたが、「ベランダいちご」はまだまだ穫れます。 思えば昨年12月18日の初収穫から7ヶ月間収穫が続いているわけですから 大したものです。

また、中4日でこの量穫れるとは、今まで徐々に下降していた収量がここにきて ぐんと増えています。

寿命が尽きる前の最後の力でしょうか。

6月も中旬になりましたが、「ベランダいちご」はまだまだ穫れます。 思えば昨年12月18日の初収穫から7ヶ月間収穫が続いているわけですから 大したものです。

また、中4日でこの量穫れるとは、今まで徐々に下降していた収量がここにきて ぐんと増えています。

寿命が尽きる前の最後の力でしょうか。

こちらは収穫後の3号機。

収穫前に写真を撮るのを忘れていました。

葉の勢いがまだまだ元気です。

こちらは収穫後の3号機。

収穫前に写真を撮るのを忘れていました。

葉の勢いがまだまだ元気です。

こちらは2号機です。 こちらも葉に勢いがあります。

こちらは2号機です。 こちらも葉に勢いがあります。

最後の力という感じでもありません。

大きさは市販の小粒サイズです。

さすがにこの時期になるとジャンボイチゴは出てきません。

大きさは市販の小粒サイズです。

さすがにこの時期になるとジャンボイチゴは出てきません。銘柄は「女峰」です。

こちらは「あきひめ」です。

こちらは「あきひめ」です。小粒ですが面長の特徴は出ています。

今朝の収量は中4日で216gです。

今朝の収量は中4日で216gです。透明の容器の重さ9gを差し引いています。

9gを覚えておけば、今までの空の皿を乗せて0補正するより簡単です。

一方こちらはウッドデッキのミニトマトです。

一方こちらはウッドデッキのミニトマトです。赤い実があっちこっちにたくさん見えています。 ついに育苗器での収穫です。 メダカも頑張ってくれているのでこれを定植容器にしちゃいますか。

ミニトマト「レジナ」の初収穫です。

ミニトマト「レジナ」の初収穫です。イチゴとミニトマトのダブル収穫で今日の昼飯、晩飯はちょっとリッチな気分です。

鈴生りミニトマトのアップです。

鈴生りミニトマトのアップです。

こちらにも葉に隠れるように鈴生りになっています。

こちらにも葉に隠れるように鈴生りになっています。

今年の初ミニトマトは137gです。

今年の初ミニトマトは137gです。次期収穫候補もどんどん色づいております。 野菜がどんどん育つなんともいい季節です。

■

2015年 6月20日

そこで「ナメクジいらっしゃ~い」を買ってきました。

そこで「ナメクジいらっしゃ~い」を買ってきました。

ナメクジは夜行性なので昼間は本体内の暗い所へ置いておき、 夜は栽培室のイチゴのそばに置いておきました。

一晩置いて19日の朝、チェックしてみました。

3号機に置いてあった2個中1個に結構デカいナメクジが入っています。

一晩置いて19日の朝、チェックしてみました。

3号機に置いてあった2個中1個に結構デカいナメクジが入っています。

緑の屋根を取り外せないかやってみましたが簡単にはいかないので、

窓から覗き込むように撮影してます。

緑の屋根を取り外せないかやってみましたが簡単にはいかないので、

窓から覗き込むように撮影してます。

中央と左の窓に、窓の下半分に黒く見えているのが死んだナメクジです。 体長は2㎝くらいあります。

ところで今朝の収量はガクンと減って56g。

ところで今朝の収量はガクンと減って56g。

やはり前回が最後の頑張りだったのでしょうか。

一方、ミニトマト「レジナ」は収量がどんどん増えています。

これは18日に収穫したもので172g。

一方、ミニトマト「レジナ」は収量がどんどん増えています。

これは18日に収穫したもので172g。

これが今朝の収穫で、312gです。

これが今朝の収穫で、312gです。

中1日でこれだけ穫れています。

すごい勢いです。

2015年 6月20日

いちごパンツみたいになってしまいました。

写真は18日のものですが梅雨に入ってナメクジが発生したようです。

左のイチゴは直径3mmくらいの穴が開いていますが、 右のイチゴは直径15mmくらいの穴が2個開いてパンツのようになっています。

梅雨に入ってからは左のような小さい食害は何度かありましたが、 右のような無残な食害は初めてです。 かなり大きいナメクジがいるようです。

写真は18日のものですが梅雨に入ってナメクジが発生したようです。

左のイチゴは直径3mmくらいの穴が開いていますが、 右のイチゴは直径15mmくらいの穴が2個開いてパンツのようになっています。

梅雨に入ってからは左のような小さい食害は何度かありましたが、 右のような無残な食害は初めてです。 かなり大きいナメクジがいるようです。

そこで「ナメクジいらっしゃ~い」を買ってきました。

そこで「ナメクジいらっしゃ~い」を買ってきました。ナメクジは夜行性なので昼間は本体内の暗い所へ置いておき、 夜は栽培室のイチゴのそばに置いておきました。

一晩置いて19日の朝、チェックしてみました。

3号機に置いてあった2個中1個に結構デカいナメクジが入っています。

一晩置いて19日の朝、チェックしてみました。

3号機に置いてあった2個中1個に結構デカいナメクジが入っています。

緑の屋根を取り外せないかやってみましたが簡単にはいかないので、

窓から覗き込むように撮影してます。

緑の屋根を取り外せないかやってみましたが簡単にはいかないので、

窓から覗き込むように撮影してます。中央と左の窓に、窓の下半分に黒く見えているのが死んだナメクジです。 体長は2㎝くらいあります。

こちらは今朝の収獲前の2号機です。

今朝の収穫にはナメクジ食害はありませんでしたが、 18日のいちごパンツは2号機で見つかりました。 まだ大きいナメクジがどっかに隠れているはずです。

写真のほぼ中央に緑色の「ナメクジいらっしゃ~い」が見えています。 この後側面パネルを開けて本体内の暗い所に置き換えてやります。 初日の夜に1匹かかっただけなので 効果に疑問が出てきましたがもうしばらく続けてみます。

今朝の収穫にはナメクジ食害はありませんでしたが、 18日のいちごパンツは2号機で見つかりました。 まだ大きいナメクジがどっかに隠れているはずです。

写真のほぼ中央に緑色の「ナメクジいらっしゃ~い」が見えています。 この後側面パネルを開けて本体内の暗い所に置き換えてやります。 初日の夜に1匹かかっただけなので 効果に疑問が出てきましたがもうしばらく続けてみます。

ところで今朝の収量はガクンと減って56g。

ところで今朝の収量はガクンと減って56g。やはり前回が最後の頑張りだったのでしょうか。

一方、ミニトマト「レジナ」は収量がどんどん増えています。

これは18日に収穫したもので172g。

一方、ミニトマト「レジナ」は収量がどんどん増えています。

これは18日に収穫したもので172g。

これが今朝の収穫で、312gです。

これが今朝の収穫で、312gです。中1日でこれだけ穫れています。

すごい勢いです。

■

2015年 6月23日

これはデカくなりそうです。

これはデカくなりそうです。

ちょっともったいないけどゴミ箱行きです。

少し色づき始めています。

でも大きさはこれ止まりでしょう。

少し色づき始めています。

でも大きさはこれ止まりでしょう。

これもデカくなりそうです。

これもデカくなりそうです。

このように撤収の時期は愛着もあって寂しいものです。

側面パネルを取り外してパイプ栽培槽の掃除口をあけます。

側面パネルを取り外してパイプ栽培槽の掃除口をあけます。

中に入っているぷくぷくパイプと防根ネットを取り出して、 パイプ栽培槽の奥までストレート水流で洗います。

取り出したぷくぷくパイプはエアーの出口となる多孔質ゴムチューブを

ストレート水流と手もみ洗いで丁寧にゴミをおとします。

取り出したぷくぷくパイプはエアーの出口となる多孔質ゴムチューブを

ストレート水流と手もみ洗いで丁寧にゴミをおとします。

掃除後の試運転では全部の栽培穴を覗いてみて泡が出ていることを確認します。

防根ネットも防根シートの目詰まりをなくすよう

ストレート水流で洗った後、所定の位置にセットします。

防根ネットも防根シートの目詰まりをなくすよう

ストレート水流で洗った後、所定の位置にセットします。

これは根が排水口に詰まって パイプ栽培槽から養液があふれ出すトラブルを防止します。

2015年 6月23日

ついに定植完了です!!

ミニトマト「レジナ」の大苗が育苗器で収穫期に入ってしまいましたが、 昨日3号機に16株を定植し終わりました。

収獲できそうな色のミニトマトがたくさんありますが、 もう昼もとっくに過ぎてしまったので明日の朝にします。

ミニトマト「レジナ」の大苗が育苗器で収穫期に入ってしまいましたが、 昨日3号機に16株を定植し終わりました。

収獲できそうな色のミニトマトがたくさんありますが、 もう昼もとっくに過ぎてしまったので明日の朝にします。

昨日の朝の写真です。

元気なイチゴの株が12株残っています。

葉の色艶や葉柄の勢いはいいんですが、イチゴの赤い色が見えません。 白い実は幾つかあるんですが収穫までにはまだ日にちがかかります。

3号機が収穫の谷間に入ったようなので、 この際思い切って3号機全株を撤収します。

元気なイチゴの株が12株残っています。

葉の色艶や葉柄の勢いはいいんですが、イチゴの赤い色が見えません。 白い実は幾つかあるんですが収穫までにはまだ日にちがかかります。

3号機が収穫の谷間に入ったようなので、 この際思い切って3号機全株を撤収します。

これはデカくなりそうです。

これはデカくなりそうです。ちょっともったいないけどゴミ箱行きです。

少し色づき始めています。

でも大きさはこれ止まりでしょう。

少し色づき始めています。

でも大きさはこれ止まりでしょう。

これもデカくなりそうです。

これもデカくなりそうです。このように撤収の時期は愛着もあって寂しいものです。

きれいさっぱりと撤収しました。

パイプ栽培槽の中の養液をあらかた灯油ポンプで吸い出します。

パイプの半分まで水位があるので いきなりパイプのフタを開けてしまうと一気に噴き出してきます。

背面にある養液タンクも同様に灯油ポンプで吸い出します。 水道水できれいに洗ってまた灯油ポンプで吸い出します。

パイプ栽培槽の中の養液をあらかた灯油ポンプで吸い出します。

パイプの半分まで水位があるので いきなりパイプのフタを開けてしまうと一気に噴き出してきます。

背面にある養液タンクも同様に灯油ポンプで吸い出します。 水道水できれいに洗ってまた灯油ポンプで吸い出します。

側面パネルを取り外してパイプ栽培槽の掃除口をあけます。

側面パネルを取り外してパイプ栽培槽の掃除口をあけます。中に入っているぷくぷくパイプと防根ネットを取り出して、 パイプ栽培槽の奥までストレート水流で洗います。

取り出したぷくぷくパイプはエアーの出口となる多孔質ゴムチューブを

ストレート水流と手もみ洗いで丁寧にゴミをおとします。

取り出したぷくぷくパイプはエアーの出口となる多孔質ゴムチューブを

ストレート水流と手もみ洗いで丁寧にゴミをおとします。掃除後の試運転では全部の栽培穴を覗いてみて泡が出ていることを確認します。

防根ネットも防根シートの目詰まりをなくすよう

ストレート水流で洗った後、所定の位置にセットします。

防根ネットも防根シートの目詰まりをなくすよう

ストレート水流で洗った後、所定の位置にセットします。これは根が排水口に詰まって パイプ栽培槽から養液があふれ出すトラブルを防止します。

水道水での試運転、液肥の投入、ec値の調整が終われば

いよいよミニトマト「レジナ」の定植です。

上段8株、下段8株、合わせて16株を定植完了しました。

栽培穴に株元を固定するのに、 私はGEXの上部フィルター用濾過マットを使っています。 ロングタイプが6枚入って204円とお安いです。

株元に白く見えているのがそれです。 厚みも結構あって使いやすいです。

上段8株、下段8株、合わせて16株を定植完了しました。

栽培穴に株元を固定するのに、 私はGEXの上部フィルター用濾過マットを使っています。 ロングタイプが6枚入って204円とお安いです。

株元に白く見えているのがそれです。 厚みも結構あって使いやすいです。

■

2015年 6月26日

こちらが庭のウッドデッキの育苗器です。

4/17に育苗器に移してからここに置いてあります。

日数でいうと69日間です。 葉の色がかなり黄色っぽいのが判ります。

こちらが庭のウッドデッキの育苗器です。

4/17に育苗器に移してからここに置いてあります。

日数でいうと69日間です。 葉の色がかなり黄色っぽいのが判ります。

その実は赤く熟しても大きさは小ぶりです。

その実は赤く熟しても大きさは小ぶりです。

初収穫は6/16、日数でいうと61日目です。

ちなみにウッドデッキは西向きで前に桜の木があります。

こちらは5/13にウッドデッキの育苗器から「ホームハイポニカぷくぷく」に

定植した1株です。 それ以来、ベランダ窓際に置いてあります。

日数でいうと庭の育苗器で27日育った後、ベランダ窓際で42日育っています。

こちらは5/13にウッドデッキの育苗器から「ホームハイポニカぷくぷく」に

定植した1株です。 それ以来、ベランダ窓際に置いてあります。

日数でいうと庭の育苗器で27日育った後、ベランダ窓際で42日育っています。

上の写真と比べて、まず葉の緑が濃いです。

さらに、葉が生い茂って葉をかき分けないと赤い実が見えません。

その葉をかき分けて撮った赤い実です。

さらに、葉が生い茂って葉をかき分けないと赤い実が見えません。

その葉をかき分けて撮った赤い実です。

大きさが断然大きいです。 直径が30mmちょっとくらいあります。

初収穫は6/24、日数でいうと69日目です。

6/24の育苗器の収量は87gです。

16株は3号機に定植したので残りの16株からの収穫です。

6/24の育苗器の収量は87gです。

16株は3号機に定植したので残りの16株からの収穫です。

1個あたりの平均は5.8gです。

6/24の「ぷくぷく」の収量は83gです。

6/24の「ぷくぷく」の収量は83gです。

(※ 透明容器のフタは6gです。)

1個あたりの平均は16.6gです。

ついでに、6/24の総収量は170gです。

ついでに、6/24の総収量は170gです。

糖度も計ってみます。

糖度も計ってみます。

左は育苗器で一番大きい実ですが、この大きさですでに裂果しています。 直径は26mmです。

右は「ぷくぷく」で32mmあります。

まずは育苗器から。 糖度5.9です。

まずは育苗器から。 糖度5.9です。

食べてみても味が少し薄いように思います。

次は「ぷくぷく」。 糖度6.9です。

次は「ぷくぷく」。 糖度6.9です。

こちらの方が味が濃いです。

以上のことから推察すると、日当たりの差が大きさの違いに出たと思われます。 室内でも南向きの窓際であれば葉は生い茂り、 時間はかかりますが実は大きく甘くなるということなのでしょう。

2015年 6月26日

大きさがこんなに違います。

両方とも同じ発芽器で種から育てたミニトマト「レジナ」ですが、 収獲したミニトマトはこんなに大きさが違います。 左が庭のウッドデッキの育苗器で育てた株から24日に収穫したものです。 右がベランダ窓際の「ホームハイポニカぷくぷく」から同じ日に収穫したものです。

この違いは何が原因なのでしょうか。 比較しながら考えていきます。

両方とも同じ発芽器で種から育てたミニトマト「レジナ」ですが、 収獲したミニトマトはこんなに大きさが違います。 左が庭のウッドデッキの育苗器で育てた株から24日に収穫したものです。 右がベランダ窓際の「ホームハイポニカぷくぷく」から同じ日に収穫したものです。

この違いは何が原因なのでしょうか。 比較しながら考えていきます。

こちらが庭のウッドデッキの育苗器です。

4/17に育苗器に移してからここに置いてあります。

日数でいうと69日間です。 葉の色がかなり黄色っぽいのが判ります。

こちらが庭のウッドデッキの育苗器です。

4/17に育苗器に移してからここに置いてあります。

日数でいうと69日間です。 葉の色がかなり黄色っぽいのが判ります。

その実は赤く熟しても大きさは小ぶりです。

その実は赤く熟しても大きさは小ぶりです。

初収穫は6/16、日数でいうと61日目です。

ちなみにウッドデッキは西向きで前に桜の木があります。

こちらは5/13にウッドデッキの育苗器から「ホームハイポニカぷくぷく」に

定植した1株です。 それ以来、ベランダ窓際に置いてあります。

日数でいうと庭の育苗器で27日育った後、ベランダ窓際で42日育っています。

こちらは5/13にウッドデッキの育苗器から「ホームハイポニカぷくぷく」に

定植した1株です。 それ以来、ベランダ窓際に置いてあります。

日数でいうと庭の育苗器で27日育った後、ベランダ窓際で42日育っています。

上の写真と比べて、まず葉の緑が濃いです。

さらに、葉が生い茂って葉をかき分けないと赤い実が見えません。

その葉をかき分けて撮った赤い実です。

さらに、葉が生い茂って葉をかき分けないと赤い実が見えません。

その葉をかき分けて撮った赤い実です。大きさが断然大きいです。 直径が30mmちょっとくらいあります。

初収穫は6/24、日数でいうと69日目です。

6/24の育苗器の収量は87gです。

16株は3号機に定植したので残りの16株からの収穫です。

6/24の育苗器の収量は87gです。

16株は3号機に定植したので残りの16株からの収穫です。1個あたりの平均は5.8gです。

6/24の「ぷくぷく」の収量は83gです。

6/24の「ぷくぷく」の収量は83gです。(※ 透明容器のフタは6gです。)

1個あたりの平均は16.6gです。

ついでに、6/24の総収量は170gです。

ついでに、6/24の総収量は170gです。

糖度も計ってみます。

糖度も計ってみます。左は育苗器で一番大きい実ですが、この大きさですでに裂果しています。 直径は26mmです。

右は「ぷくぷく」で32mmあります。

まずは育苗器から。 糖度5.9です。

まずは育苗器から。 糖度5.9です。食べてみても味が少し薄いように思います。

次は「ぷくぷく」。 糖度6.9です。

次は「ぷくぷく」。 糖度6.9です。こちらの方が味が濃いです。

以上のことから推察すると、日当たりの差が大きさの違いに出たと思われます。 室内でも南向きの窓際であれば葉は生い茂り、 時間はかかりますが実は大きく甘くなるということなのでしょう。