■

2015年 5月2日

この株なんかも周りを囲む古い葉は色艶が良くありませんが、

真ん中にある若葉は緑が濃く元気そうなのでもう少し収獲が続けられそうです。

この株なんかも周りを囲む古い葉は色艶が良くありませんが、

真ん中にある若葉は緑が濃く元気そうなのでもう少し収獲が続けられそうです。

上段右端の「あきひめ」はまだ葉柄がピンとして元気そうです。

これももう少し頑張りそうです。

上段右端の「あきひめ」はまだ葉柄がピンとして元気そうです。

これももう少し頑張りそうです。

それに比べて3号機は葉の色艶も良く赤い実もいっぱいついています。

それに比べて3号機は葉の色艶も良く赤い実もいっぱいついています。

こちらは今月末まで頑張るかもしれません。

今朝の2号機と3号機の合計の収量は285gです。

今朝の2号機と3号機の合計の収量は285gです。

前回よりもかなり増えました。 やはりイチゴのGWです。

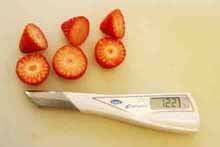

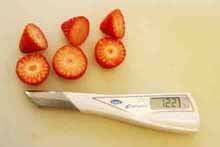

久々に糖度を計ってみました。

久々に糖度を計ってみました。

イチゴは先の尖った方が甘いので真ん中から輪切りにして真ん中の糖度を計っています。 3個計って一番甘いのが左端のイチゴで、糖度12.2です。

市販品では糖度11で「とてもおいしい」が目安ですからその上を行っています。

市販品では糖度11で「とてもおいしい」が目安ですからその上を行っています。

今日は3人で分けて一人7個づつです。 「ぶちうまい」です。

2015年 5月2日

イチゴのGWです!!

ここのところ天気が良く、 いきなり夏日が続いたりとイチゴにとっては日照時間の蓄積量が貯まってきました。

写真は2号機の全景ですが、真っ赤なイチゴが増えてきました。

ちょっと心配なのは、葉の色艶が黄色っぽくみずみずしさが足りません。

特に左半分のエリアは最後の力を振り絞って赤い実を付けた感じがします。

ここのところ天気が良く、 いきなり夏日が続いたりとイチゴにとっては日照時間の蓄積量が貯まってきました。

写真は2号機の全景ですが、真っ赤なイチゴが増えてきました。

ちょっと心配なのは、葉の色艶が黄色っぽくみずみずしさが足りません。

特に左半分のエリアは最後の力を振り絞って赤い実を付けた感じがします。

この株なんかも周りを囲む古い葉は色艶が良くありませんが、

真ん中にある若葉は緑が濃く元気そうなのでもう少し収獲が続けられそうです。

この株なんかも周りを囲む古い葉は色艶が良くありませんが、

真ん中にある若葉は緑が濃く元気そうなのでもう少し収獲が続けられそうです。

上段右端の「あきひめ」はまだ葉柄がピンとして元気そうです。

これももう少し頑張りそうです。

上段右端の「あきひめ」はまだ葉柄がピンとして元気そうです。

これももう少し頑張りそうです。

それに比べて3号機は葉の色艶も良く赤い実もいっぱいついています。

それに比べて3号機は葉の色艶も良く赤い実もいっぱいついています。

こちらは今月末まで頑張るかもしれません。

今朝の2号機と3号機の合計の収量は285gです。

今朝の2号機と3号機の合計の収量は285gです。前回よりもかなり増えました。 やはりイチゴのGWです。

久々に糖度を計ってみました。

久々に糖度を計ってみました。イチゴは先の尖った方が甘いので真ん中から輪切りにして真ん中の糖度を計っています。 3個計って一番甘いのが左端のイチゴで、糖度12.2です。

市販品では糖度11で「とてもおいしい」が目安ですからその上を行っています。

市販品では糖度11で「とてもおいしい」が目安ですからその上を行っています。

今日は3人で分けて一人7個づつです。 「ぶちうまい」です。

■

2015年 5月8日

2号機、3号機を合わせるとカレー皿に山盛りの豊作です。

思わず収穫後の記念撮影です。

2号機、3号機を合わせるとカレー皿に山盛りの豊作です。

思わず収穫後の記念撮影です。

収穫後はすぐに荷造りです。

収穫後はすぐに荷造りです。

1個づつお茶パックに入れて隣どおしでぶつからないようにして、 クール便で発送しました。

2015年 5月8日

6日間じっと待ちました!!

前回の収穫から今日で中5日の6日目です。

友人の奥さんがパテシエをされていて母の日のイチゴケーキのために なるべくたくさんのイチゴを送りたいのでじっと我慢の子でした。

前回の収穫では少しでも黄色い部分があるイチゴは残しておいたので、 中5日でもこの通り真っ赤なイチゴがたわわに実りました。

前回の収穫から今日で中5日の6日目です。

友人の奥さんがパテシエをされていて母の日のイチゴケーキのために なるべくたくさんのイチゴを送りたいのでじっと我慢の子でした。

前回の収穫では少しでも黄色い部分があるイチゴは残しておいたので、 中5日でもこの通り真っ赤なイチゴがたわわに実りました。

さて次は2号機の収穫です。

徐々にですが葉っぱの緑が濃くなってきています。

3号機よりもまばらですが、株数が多い分収量は3号機を上回っています。

色が薄い葉っぱのみずみずしさが足りないのが心配でしたが、 少し持ち直したようにも思えます。

徐々にですが葉っぱの緑が濃くなってきています。

3号機よりもまばらですが、株数が多い分収量は3号機を上回っています。

色が薄い葉っぱのみずみずしさが足りないのが心配でしたが、 少し持ち直したようにも思えます。

2号機、3号機を合わせるとカレー皿に山盛りの豊作です。

思わず収穫後の記念撮影です。

2号機、3号機を合わせるとカレー皿に山盛りの豊作です。

思わず収穫後の記念撮影です。

収穫後はすぐに荷造りです。

収穫後はすぐに荷造りです。

1個づつお茶パックに入れて隣どおしでぶつからないようにして、 クール便で発送しました。

■

2015年 5月11日

2015年 5月11日

母の日ケーキに大変身!!

先週出荷した「ベランダいちご」が美味しそうな苺ショートケーキに生まれ変わりました。

さすがプロのパテシエさん、素晴らしい出来栄えです。

母の日ケーキとしては何故かイチゴが良く似合います。 赤いカーネーションを連想するからでしょうか、赤い色が愛情を連想するからでしょうか。

キャラチャコブログ 5/10

ありがとうございました。

母の日ケーキ以外に見てもらいたいケーキがこれ。

キャラクターケーキ

子供の誕生日ケーキの注文が頻繁に入るそうですが、 食べるのがもったいないくらいの力作ぞろいです。

先週出荷した「ベランダいちご」が美味しそうな苺ショートケーキに生まれ変わりました。

さすがプロのパテシエさん、素晴らしい出来栄えです。

母の日ケーキとしては何故かイチゴが良く似合います。 赤いカーネーションを連想するからでしょうか、赤い色が愛情を連想するからでしょうか。

キャラチャコブログ 5/10

ありがとうございました。

母の日ケーキ以外に見てもらいたいケーキがこれ。

キャラクターケーキ

子供の誕生日ケーキの注文が頻繁に入るそうですが、 食べるのがもったいないくらいの力作ぞろいです。

■

2015年 5月13日

この写真は4/2に撮影した全盛期の様子です。

8〜9個のイチゴが見えています。

この写真は4/2に撮影した全盛期の様子です。

8〜9個のイチゴが見えています。

一方、こちらは今朝の写真。

一輪、花が咲いていますがもう大きなイチゴにはなりそうもありません。

一方、こちらは今朝の写真。

一輪、花が咲いていますがもう大きなイチゴにはなりそうもありません。

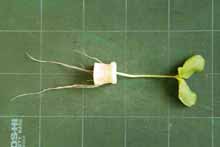

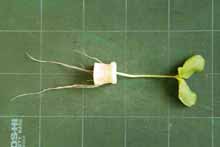

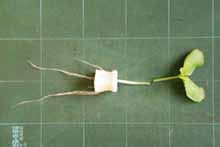

株を取り出してみましたが、根がまっ黒です。

株を取り出してみましたが、根がまっ黒です。

やはり限界です。

まっ黒な根をアップで見ると僅かに数本白い根が混じっています。

まっ黒な根をアップで見ると僅かに数本白い根が混じっています。

この根が花を咲かせているのでしょう。

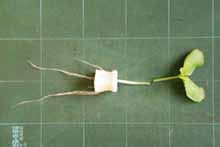

一方、こちらは「レジナ」の大苗です。

一方、こちらは「レジナ」の大苗です。

「レジナ」は背丈が20〜30cmの矯正種です。 普通のミニトマトのような支柱を立てる必要がなく、 脇芽カキなどをしない放任栽培で大丈夫です。

次の写真のように、 新しい試みの育苗では根が隣の株と絡まないようにヤクルト容器で根を張らせています。 そのおかげで1本の苗がすぐに取り出せます。

しかし、ヤクルト容器には養分を循環させるためにピンホールを開けていますが、

このピンホールから1〜3本くらいの根がどうしても出てきてしまいます。

出てきた根は枝分かれして生長しますので

ヤクルト容器を抜こうとするとこの根が切れてしまいます。

しかし、ヤクルト容器には養分を循環させるためにピンホールを開けていますが、

このピンホールから1〜3本くらいの根がどうしても出てきてしまいます。

出てきた根は枝分かれして生長しますので

ヤクルト容器を抜こうとするとこの根が切れてしまいます。

この不具合は今後の検討課題です。

「ぷくぷく」にセットしたときの根の様子です。

「ぷくぷく」にセットしたときの根の様子です。

左端に太い根が1本切れているのが分かります。 養液の循環ではエアーリフト方式に改造して流速を上げています。

今朝の未明に関東平野を通過した台風6号。

今朝の未明に関東平野を通過した台風6号。

昨日の午後にいつもの準備をしておきました。 日光を半減する遮光ネットの4隅に錘を吊るして温室ハッチの農ビを押さえています。

こちらは3号機ですが、同じように水を入れたボトルを錘に使っています。

こちらは3号機ですが、同じように水を入れたボトルを錘に使っています。

これだけで台風の強風に持ちこたえられます。

2015年 5月13日

レジナの定植です!!

「ホームハイポニカぷくぷく」で育てていたイチゴがもう限界なので、 育苗中のミニトマト「レジナ」の中から元気そうなのを1本選んで定植しました。

庭のウッドデッキで育てているレジナの苗はもうほとんどが大苗になっており、 全株花が咲いています。 2号機、3号機のイチゴはまだまだ行けそうなので、 なかなかミニトマトに切り替えられません。

1株だけですが「ぷくぷく」で先行して露払いです。

「ホームハイポニカぷくぷく」で育てていたイチゴがもう限界なので、 育苗中のミニトマト「レジナ」の中から元気そうなのを1本選んで定植しました。

庭のウッドデッキで育てているレジナの苗はもうほとんどが大苗になっており、 全株花が咲いています。 2号機、3号機のイチゴはまだまだ行けそうなので、 なかなかミニトマトに切り替えられません。

1株だけですが「ぷくぷく」で先行して露払いです。

この写真は4/2に撮影した全盛期の様子です。

8〜9個のイチゴが見えています。

この写真は4/2に撮影した全盛期の様子です。

8〜9個のイチゴが見えています。

一方、こちらは今朝の写真。

一輪、花が咲いていますがもう大きなイチゴにはなりそうもありません。

一方、こちらは今朝の写真。

一輪、花が咲いていますがもう大きなイチゴにはなりそうもありません。

株を取り出してみましたが、根がまっ黒です。

株を取り出してみましたが、根がまっ黒です。

やはり限界です。

まっ黒な根をアップで見ると僅かに数本白い根が混じっています。

まっ黒な根をアップで見ると僅かに数本白い根が混じっています。この根が花を咲かせているのでしょう。

一方、こちらは「レジナ」の大苗です。

一方、こちらは「レジナ」の大苗です。「レジナ」は背丈が20〜30cmの矯正種です。 普通のミニトマトのような支柱を立てる必要がなく、 脇芽カキなどをしない放任栽培で大丈夫です。

次の写真のように、 新しい試みの育苗では根が隣の株と絡まないようにヤクルト容器で根を張らせています。 そのおかげで1本の苗がすぐに取り出せます。

しかし、ヤクルト容器には養分を循環させるためにピンホールを開けていますが、

このピンホールから1〜3本くらいの根がどうしても出てきてしまいます。

出てきた根は枝分かれして生長しますので

ヤクルト容器を抜こうとするとこの根が切れてしまいます。

しかし、ヤクルト容器には養分を循環させるためにピンホールを開けていますが、

このピンホールから1〜3本くらいの根がどうしても出てきてしまいます。

出てきた根は枝分かれして生長しますので

ヤクルト容器を抜こうとするとこの根が切れてしまいます。

この不具合は今後の検討課題です。

「ぷくぷく」にセットしたときの根の様子です。

「ぷくぷく」にセットしたときの根の様子です。左端に太い根が1本切れているのが分かります。 養液の循環ではエアーリフト方式に改造して流速を上げています。

今朝の未明に関東平野を通過した台風6号。

今朝の未明に関東平野を通過した台風6号。昨日の午後にいつもの準備をしておきました。 日光を半減する遮光ネットの4隅に錘を吊るして温室ハッチの農ビを押さえています。

こちらは3号機ですが、同じように水を入れたボトルを錘に使っています。

こちらは3号機ですが、同じように水を入れたボトルを錘に使っています。

これだけで台風の強風に持ちこたえられます。

庭のウッドデッキに置いてある育苗器の対策です。

うちの庭では右側から左側に向けて風が吹くので、 暴風板(ただのベニヤ板)3枚をウッドデッキの隙間に差し込んで 風を上に逃がすようにしてみました。

結果、「レジナ」の大苗に被害はありませんでした。

風も天気予報ほど強くはなかったように思います。

5月から台風とはまったく困ったもんです。

うちの庭では右側から左側に向けて風が吹くので、 暴風板(ただのベニヤ板)3枚をウッドデッキの隙間に差し込んで 風を上に逃がすようにしてみました。

結果、「レジナ」の大苗に被害はありませんでした。

風も天気予報ほど強くはなかったように思います。

5月から台風とはまったく困ったもんです。

■

2015年 5月16日

5/13の写真です。

5/13の写真です。

右手前の株の本葉が半分くらいの大きさになってきました。

胚軸切断の時期はウリ科の植物では本葉が0.5枚のころとあります。

胚軸切断の時期はウリ科の植物では本葉が0.5枚のころとあります。

丁度いい頃合いです。

カッティングシートの上で「俎板の鯉」状態です。

カッティングシートの上で「俎板の鯉」状態です。

かなりの徒長ですね。

カッターナイフをアルコール消毒してスパッといきました。

カッターナイフをアルコール消毒してスパッといきました。

やはり無残な光景です。

5/15の写真です。

5/15の写真です。

左奥が1番に手術した株、中央奥が2番目、右奥が3番目、中央手前が4番目です。 3番目と4番目が萎れています。 5番目では浸してやる水を新しくしてやると萎れませんでした。

水は1株ごとに取り替えた方が良さそうです。

2015年 5月16日

初めての胚軸切断!!

5月1日の写真ですが、 アニバーサリーメロンの苗がモヤシみたいに徒長してしまいました。 全部の種が発芽するまで遮光していたので 最後の1株(左手前)以外は全て徒長してます。

胚軸切断については前々からいろんな方のブログを拝見して知識だけはあったので この際実践してみようと思います。

その上、胚軸切断によって組織内に微生物が定着し 病害虫に対しての抵抗性が強くなるそうです。

5月1日の写真ですが、 アニバーサリーメロンの苗がモヤシみたいに徒長してしまいました。 全部の種が発芽するまで遮光していたので 最後の1株(左手前)以外は全て徒長してます。

胚軸切断については前々からいろんな方のブログを拝見して知識だけはあったので この際実践してみようと思います。

その上、胚軸切断によって組織内に微生物が定着し 病害虫に対しての抵抗性が強くなるそうです。

5/13の写真です。

5/13の写真です。右手前の株の本葉が半分くらいの大きさになってきました。

胚軸切断の時期はウリ科の植物では本葉が0.5枚のころとあります。

胚軸切断の時期はウリ科の植物では本葉が0.5枚のころとあります。

丁度いい頃合いです。

カッティングシートの上で「俎板の鯉」状態です。

カッティングシートの上で「俎板の鯉」状態です。

かなりの徒長ですね。

カッターナイフをアルコール消毒してスパッといきました。

カッターナイフをアルコール消毒してスパッといきました。

やはり無残な光景です。

5/15の写真です。

5/15の写真です。左奥が1番に手術した株、中央奥が2番目、右奥が3番目、中央手前が4番目です。 3番目と4番目が萎れています。 5番目では浸してやる水を新しくしてやると萎れませんでした。

水は1株ごとに取り替えた方が良さそうです。

5/16 今朝の写真です。

5株の胚軸切断を行いましたが、 3番目と4番目も精気を取り戻し全部うまく行きました。

左から2番目は徒長してない株なのですが、こうして見ると徒長してるように見えます。 でも、比較のために1株は胚軸切断しないで育てていこうと思います。

循環している養液はec1.2です。

液温は発根するまで23〜28℃に保ちます。

5株の胚軸切断を行いましたが、 3番目と4番目も精気を取り戻し全部うまく行きました。

左から2番目は徒長してない株なのですが、こうして見ると徒長してるように見えます。 でも、比較のために1株は胚軸切断しないで育てていこうと思います。

循環している養液はec1.2です。

液温は発根するまで23〜28℃に保ちます。

ベランダ側からも撮影しました。

この後、5〜7日で新芽が伸び始めたらそれが発根した印になります。

また、胚軸切断では2週間かけて生長した自根を捨てたわけですから 前後両方合わせて3週間くらいのロスタイムになりますが、 根が更新されることでその後の生長スピードは自根より良くなるそうです。

病害虫にも強くなるということなので 徒長でなくても積極的にやった方が良いかもしれません。

この後、5〜7日で新芽が伸び始めたらそれが発根した印になります。

また、胚軸切断では2週間かけて生長した自根を捨てたわけですから 前後両方合わせて3週間くらいのロスタイムになりますが、 根が更新されることでその後の生長スピードは自根より良くなるそうです。

病害虫にも強くなるということなので 徒長でなくても積極的にやった方が良いかもしれません。

■

2015年 5月20日

まずは押ピンで開けていた穴の径(1mm程度)を、

千枚通しで開けて大きくします。(3mm程度)

まずは押ピンで開けていた穴の径(1mm程度)を、

千枚通しで開けて大きくします。(3mm程度)

穴を開ける場所は根が出てきても取り出しに支障のない上部と底部にします。 最初の写真の左4個がこのタイプです。

次の案は一般的なポットと同じように

砂を入れて底面の穴から養液を吸い上げる方式です。

次の案は一般的なポットと同じように

砂を入れて底面の穴から養液を吸い上げる方式です。

ドリルで底面に大きな穴を開けます。(写真は径11mm)

飲み口部分を切り取って開口部を広げ、定植時に抜けやすくしています。

飲み口部分を切り取って開口部を広げ、定植時に抜けやすくしています。

底には砂が落ちていかないようにキッチンペーパーを入れてあります。 培土に砂を用いるのは定植時に洗い流すのが簡単だからです。

最初の写真の右2個のように底面を養液に浸します。

まっ黒なミツバチです。 ビックリするくらいデカいです。

まっ黒なミツバチです。 ビックリするくらいデカいです。

13〜15mmくらいありそうです。 気になったのでネットで検索してみました。 「スミゾメハキリバチ」というそうです。 墨染めと言うようにほとんど全身がまっ黒ですが腹の内側だけは 花粉を付けるオレンジ色の花粉運搬毛が生えています。

こちらも今日の写真ですが、今度はビックリするくらい小さい蜂です。

こちらも今日の写真ですが、今度はビックリするくらい小さい蜂です。

同様に検索すると「コハナバチ」の一種のようです。

体長は5〜6mmくらいでしょうか。 パッと見は蟻に見えてしまいます。

このようにいろんな蜂が受粉を手伝ってくれます。

5/13の収穫です。

5/13の収穫です。

中4日で259gありました。

5/17の収穫です。

5/17の収穫です。

中3日で208g穫れました。

今朝の収量は中3日で161gです。

今朝の収量は中3日で161gです。

だんだん収量が落ちています。 今年は5月いっぱいが限界でしょうか。

2015年 5月20日

ヤクルトポットの改良です。

今年から使っている発芽器と育苗器では 大きな容器で多くの苗をまとめて管理できるように ヤクルトポット内に根を張らせています。

根が互いに絡まってしまうと一株づつ取出すのが大変になってしまうからです。

レジナの育苗ではピンホールを開けたヤクルトポットを使いましたが、 ピンホールから出てくる根もあってそのまま生長すると ヤクルトポットを外す時に切れてしまう不具合がありました。

その対策案を今育苗中のメロン苗で試してみます。

今年から使っている発芽器と育苗器では 大きな容器で多くの苗をまとめて管理できるように ヤクルトポット内に根を張らせています。

根が互いに絡まってしまうと一株づつ取出すのが大変になってしまうからです。

レジナの育苗ではピンホールを開けたヤクルトポットを使いましたが、 ピンホールから出てくる根もあってそのまま生長すると ヤクルトポットを外す時に切れてしまう不具合がありました。

その対策案を今育苗中のメロン苗で試してみます。

まずは押ピンで開けていた穴の径(1mm程度)を、

千枚通しで開けて大きくします。(3mm程度)

まずは押ピンで開けていた穴の径(1mm程度)を、

千枚通しで開けて大きくします。(3mm程度)穴を開ける場所は根が出てきても取り出しに支障のない上部と底部にします。 最初の写真の左4個がこのタイプです。

次の案は一般的なポットと同じように

砂を入れて底面の穴から養液を吸い上げる方式です。

次の案は一般的なポットと同じように

砂を入れて底面の穴から養液を吸い上げる方式です。ドリルで底面に大きな穴を開けます。(写真は径11mm)

飲み口部分を切り取って開口部を広げ、定植時に抜けやすくしています。

飲み口部分を切り取って開口部を広げ、定植時に抜けやすくしています。底には砂が落ちていかないようにキッチンペーパーを入れてあります。 培土に砂を用いるのは定植時に洗い流すのが簡単だからです。

最初の写真の右2個のように底面を養液に浸します。

さて話は変わって5月も後半に入ったイチゴ達です。

今朝の写真ですがまだまだ元気です。

葉の色艶も葉柄の勢いも大粒なイチゴの様子もイイ感じです。

温室ハッチも夏仕様に変えてあり、35℃以上になると換気ファンが作動します。 また、天井面のフタは取外して風通しを良くしてあります。

それでも右奥のあたりは少し葉カキをしてやらないとアブラムシなどが発生しそうです。

今朝の写真ですがまだまだ元気です。

葉の色艶も葉柄の勢いも大粒なイチゴの様子もイイ感じです。

温室ハッチも夏仕様に変えてあり、35℃以上になると換気ファンが作動します。 また、天井面のフタは取外して風通しを良くしてあります。

それでも右奥のあたりは少し葉カキをしてやらないとアブラムシなどが発生しそうです。

まっ黒なミツバチです。 ビックリするくらいデカいです。

まっ黒なミツバチです。 ビックリするくらいデカいです。13〜15mmくらいありそうです。 気になったのでネットで検索してみました。 「スミゾメハキリバチ」というそうです。 墨染めと言うようにほとんど全身がまっ黒ですが腹の内側だけは 花粉を付けるオレンジ色の花粉運搬毛が生えています。

こちらも今日の写真ですが、今度はビックリするくらい小さい蜂です。

こちらも今日の写真ですが、今度はビックリするくらい小さい蜂です。同様に検索すると「コハナバチ」の一種のようです。

体長は5〜6mmくらいでしょうか。 パッと見は蟻に見えてしまいます。

このようにいろんな蜂が受粉を手伝ってくれます。

5/13の収穫です。

5/13の収穫です。中4日で259gありました。

5/17の収穫です。

5/17の収穫です。中3日で208g穫れました。

今朝の収量は中3日で161gです。

今朝の収量は中3日で161gです。だんだん収量が落ちています。 今年は5月いっぱいが限界でしょうか。

■

2015年 5月25日

根も定植時と比較して3倍くらいに増えています。

タテの根からヨコに短く伸びた水耕根も増えています。

根も定植時と比較して3倍くらいに増えています。

タテの根からヨコに短く伸びた水耕根も増えています。

頂上近くの一番花が早くもトマトの形になっています。

頂上近くの一番花が早くもトマトの形になっています。

葉をかき分けて探してみると少し下の方に鈴生りのトマト群を発見。

色がまだ緑なので見つけにくいです。

葉をかき分けて探してみると少し下の方に鈴生りのトマト群を発見。

色がまだ緑なので見つけにくいです。

ヤクルトポットを取り外して1週間経過した根です。

ヤクルトポットを取り外して1週間経過した根です。

根が長く生長してとなりの株の根と絡まる前に2号機3号機に定植しないといけません。

もう一つの不具合がこれです。

もう一つの不具合がこれです。

これはユスリカの幼虫で赤虫または赤ボウフラと呼ばれています。 ユスリカとは姿は蚊に似た昆虫ですが ハエの仲間で蚊のように人の血を吸うことはありません。 日本ユスリカ研究会

育苗器にフタがないのでユスリカが養液中に卵を産み付けます。

1週間前に養液を全交換しましたが、また同じように発生するでしょう。

池とか下水道に普通によくいる体長5〜10mmの真っ赤な虫です。

池とか下水道に普通によくいる体長5〜10mmの真っ赤な虫です。

丸くなったり真直ぐになったりしながら水中を泳ぎます。

定植するときに根をきれいに洗って定植すれば問題はないのですが、如何せん 気持ち悪いです。

育苗器を室内に置けるといいんですが置き場所がないし、 これはフタを付けるしか対処法はないかもしれません。 トホホ

こちらの大苗でもミニトマトがどんどん実を付けています。

こちらの大苗でもミニトマトがどんどん実を付けています。

これはさっさとイチゴからミニトマトに切り替えた方が良いかもしれません。

これはさっさとイチゴからミニトマトに切り替えた方が良いかもしれません。

2015年 5月25日

レジナがスタンバイ!!

イチゴの栽培が終了したらミニトマト「レジナ」に切り替える訳ですが、 種から育てたレジナの苗が定植準備完了して大苗になっています。

写真の1株は5月13日に「ホームハイポニカぷくぷく」に定植した先行1株です。 レジナの定植

定植時と比較すると背丈はほとんど伸びていませんが横に広がっています。

「ホームハイポニカぷくぷく」を室内で使うときには レジナ1株が丁度良い大きさだと思います。

イチゴの栽培が終了したらミニトマト「レジナ」に切り替える訳ですが、 種から育てたレジナの苗が定植準備完了して大苗になっています。

写真の1株は5月13日に「ホームハイポニカぷくぷく」に定植した先行1株です。 レジナの定植

定植時と比較すると背丈はほとんど伸びていませんが横に広がっています。

「ホームハイポニカぷくぷく」を室内で使うときには レジナ1株が丁度良い大きさだと思います。

根も定植時と比較して3倍くらいに増えています。

タテの根からヨコに短く伸びた水耕根も増えています。

根も定植時と比較して3倍くらいに増えています。

タテの根からヨコに短く伸びた水耕根も増えています。

頂上近くの一番花が早くもトマトの形になっています。

頂上近くの一番花が早くもトマトの形になっています。

葉をかき分けて探してみると少し下の方に鈴生りのトマト群を発見。

色がまだ緑なので見つけにくいです。

葉をかき分けて探してみると少し下の方に鈴生りのトマト群を発見。

色がまだ緑なので見つけにくいです。

残りのレジナは庭のウッドデッキで育っています。

1週間前にヤクルトポットは全て取り外して根をむき出しにしています。

ピンホールを通って生長した水耕根は ヤクルトポットを取り外す時に切れてしまいますので、 根をむき出しにして再生させています。

ピンホールで根が切れる不具合はメロンの苗で対策案をテスト中です。

1週間前にヤクルトポットは全て取り外して根をむき出しにしています。

ピンホールを通って生長した水耕根は ヤクルトポットを取り外す時に切れてしまいますので、 根をむき出しにして再生させています。

ピンホールで根が切れる不具合はメロンの苗で対策案をテスト中です。

ヤクルトポットを取り外して1週間経過した根です。

ヤクルトポットを取り外して1週間経過した根です。根が長く生長してとなりの株の根と絡まる前に2号機3号機に定植しないといけません。

もう一つの不具合がこれです。

もう一つの不具合がこれです。これはユスリカの幼虫で赤虫または赤ボウフラと呼ばれています。 ユスリカとは姿は蚊に似た昆虫ですが ハエの仲間で蚊のように人の血を吸うことはありません。 日本ユスリカ研究会

育苗器にフタがないのでユスリカが養液中に卵を産み付けます。

1週間前に養液を全交換しましたが、また同じように発生するでしょう。

池とか下水道に普通によくいる体長5〜10mmの真っ赤な虫です。

池とか下水道に普通によくいる体長5〜10mmの真っ赤な虫です。丸くなったり真直ぐになったりしながら水中を泳ぎます。

定植するときに根をきれいに洗って定植すれば問題はないのですが、如何せん 気持ち悪いです。

育苗器を室内に置けるといいんですが置き場所がないし、 これはフタを付けるしか対処法はないかもしれません。 トホホ

こちらの大苗でもミニトマトがどんどん実を付けています。

こちらの大苗でもミニトマトがどんどん実を付けています。

これはさっさとイチゴからミニトマトに切り替えた方が良いかもしれません。

これはさっさとイチゴからミニトマトに切り替えた方が良いかもしれません。

■

2015年 5月27日

こちらの株、まだこれから赤くなるイチゴも大きいのから小さいのまで見えています。

こちらの株、まだこれから赤くなるイチゴも大きいのから小さいのまで見えています。

こちらの株もこれから次から次へと収穫期に入りそうです。

こちらの株もこれから次から次へと収穫期に入りそうです。

こちらの株は3つの花が咲いています。

葉っぱの陰には赤いイチゴも実っています。

こちらの株は3つの花が咲いています。

葉っぱの陰には赤いイチゴも実っています。

下段と上段のイチゴが見えていますが、

アルミ蒸着シートの斜面にぶら下がって日当たり良好です。

下段と上段のイチゴが見えていますが、

アルミ蒸着シートの斜面にぶら下がって日当たり良好です。

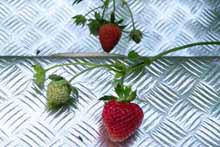

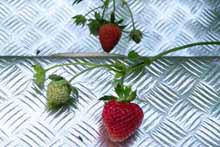

イチゴは紫外線を浴びて真っ赤に熟します。

イチゴは熟してくると表面の種にあたるツブツブが埋もれてきます。

イチゴは熟してくると表面の種にあたるツブツブが埋もれてきます。

これはツブツブの周りの果肉が膨らんでくるのでツブツブが奥まって見える訳です。 そういう訳で写真では真ん中のイチゴが食べ頃だと判ります。

今朝の収穫は中6日で222gです。

今朝の収穫は中6日で222gです。

収量からするとやはりピークは過ぎてだいぶ落ちています。

レジナは準備万端の大苗になっていますし、 何時切り替えを決行するか悩ましいところです。

2015年 5月27日

なんとも悩ましい状況です!!

こちらは2号機の様子です。

脱落した株も4株ほどありますが、それ以外はこの通り健康そのもの。 どんどん若葉が生長して元気な色艶をしています。

写真では赤いイチゴの姿が見えていませんが葉の下にいっぱい隠れています。 いっぱい白い花が咲いているのが判るでしょうか。

例年だと6月下旬くらいにイチゴからミニトマトへの切り替えをしているので 今の時期だとまだ早い気はしています。

こちらは2号機の様子です。

脱落した株も4株ほどありますが、それ以外はこの通り健康そのもの。 どんどん若葉が生長して元気な色艶をしています。

写真では赤いイチゴの姿が見えていませんが葉の下にいっぱい隠れています。 いっぱい白い花が咲いているのが判るでしょうか。

例年だと6月下旬くらいにイチゴからミニトマトへの切り替えをしているので 今の時期だとまだ早い気はしています。

こちらの株、まだこれから赤くなるイチゴも大きいのから小さいのまで見えています。

こちらの株、まだこれから赤くなるイチゴも大きいのから小さいのまで見えています。

こちらの株もこれから次から次へと収穫期に入りそうです。

こちらの株もこれから次から次へと収穫期に入りそうです。

こちらの株は3つの花が咲いています。

葉っぱの陰には赤いイチゴも実っています。

こちらの株は3つの花が咲いています。

葉っぱの陰には赤いイチゴも実っています。

こちらは3号機の様子です。

銘柄が「章姫」と「とちおとめ」なので葉柄が長く伸びているのが判ると思います。

そのおかげでちょっと下から見ると真っ赤なイチゴが良く見えます。

脱落した株も3株ありますが、残った株は元気そのもの。 葉柄の勢いで判ります。

やはりここで終了するのはちょっともったいないですね。

銘柄が「章姫」と「とちおとめ」なので葉柄が長く伸びているのが判ると思います。

そのおかげでちょっと下から見ると真っ赤なイチゴが良く見えます。

脱落した株も3株ありますが、残った株は元気そのもの。 葉柄の勢いで判ります。

やはりここで終了するのはちょっともったいないですね。

下段と上段のイチゴが見えていますが、

アルミ蒸着シートの斜面にぶら下がって日当たり良好です。

下段と上段のイチゴが見えていますが、

アルミ蒸着シートの斜面にぶら下がって日当たり良好です。イチゴは紫外線を浴びて真っ赤に熟します。

イチゴは熟してくると表面の種にあたるツブツブが埋もれてきます。

イチゴは熟してくると表面の種にあたるツブツブが埋もれてきます。これはツブツブの周りの果肉が膨らんでくるのでツブツブが奥まって見える訳です。 そういう訳で写真では真ん中のイチゴが食べ頃だと判ります。

今朝の収穫は中6日で222gです。

今朝の収穫は中6日で222gです。収量からするとやはりピークは過ぎてだいぶ落ちています。

レジナは準備万端の大苗になっていますし、 何時切り替えを決行するか悩ましいところです。

今朝の収量は505gです。

今朝の収量は505gです。 カットしたら直ぐに水に浸して十分水分を吸わせます。

このヤクルト容器にはピンホールを開けていません。

カットしたら直ぐに水に浸して十分水分を吸わせます。

このヤクルト容器にはピンホールを開けていません。