■

2013年 12月1日

こちらは今日のベランダ水耕ベンチです。

こちらは今日のベランダ水耕ベンチです。

アブラムシは出ていません。 忍耐力の勝利です。

ここのところ冷え込んでいることもあると思いますが、勝利は勝利です。

こちらはどんどん咲いているイチゴの花。 快調です。

こちらはどんどん咲いているイチゴの花。 快調です。

アイソン彗星にとっては灼熱地獄でしたが、ベランダでの太陽はぽかぽか陽気です。

2013年 12月1日

アイソン彗星が崩壊してしまいました。

11月29日に太陽に最接近(近日点を通過)した際に、太陽の潮汐力と高熱に耐え切れず粉々に 砕け散ってしまいました。 僅かに大きめの残骸が残っているようですが、期待されていた肉眼で彗星らしい 長く尾を引いた姿は見ることが出来なくなってしまいました。

私も11/22から毎朝4:30起きで撮影にチャレンジしてきましたが、満足いくものが撮れず12/5以降の太陽から 遠ざかって行く姿を期待していました。 残念です。

11月29日に太陽に最接近(近日点を通過)した際に、太陽の潮汐力と高熱に耐え切れず粉々に 砕け散ってしまいました。 僅かに大きめの残骸が残っているようですが、期待されていた肉眼で彗星らしい 長く尾を引いた姿は見ることが出来なくなってしまいました。

私も11/22から毎朝4:30起きで撮影にチャレンジしてきましたが、満足いくものが撮れず12/5以降の太陽から 遠ざかって行く姿を期待していました。 残念です。

上の写真は11/27 5:45 東の空から昇ってきたばかりのアイソン彗星の遺影です。

赤道儀で追尾しながら30秒露光していますが、よ〜く見ると少し右に傾いた上方向に尾が見えます。

もっといい写真を公開するつもりでしたが、かなわぬ夢となりました。

こちらは今日のベランダ水耕ベンチです。

こちらは今日のベランダ水耕ベンチです。アブラムシは出ていません。 忍耐力の勝利です。

ここのところ冷え込んでいることもあると思いますが、勝利は勝利です。

こちらはどんどん咲いているイチゴの花。 快調です。

こちらはどんどん咲いているイチゴの花。 快調です。アイソン彗星にとっては灼熱地獄でしたが、ベランダでの太陽はぽかぽか陽気です。

■

2013年 12月3日

まず、「網押えゴム」を外します。

まず、「網押えゴム」を外します。

次に、仮止め用樹脂カバーを外します。 ここで農ビがフリーになります。

次に、仮止め用樹脂カバーを外します。 ここで農ビがフリーになります。

紙筒などに巻き取ります。

紙筒などに巻き取ります。

まだ半年しか使ってないので来夏用にとっておきます。

少し大きめに切ったイチゴ用農ビを載せます。

少し大きめに切ったイチゴ用農ビを載せます。

奥の短辺を仮止めし、手前の短辺を強めに引っ張りながら仮止めします。

奥の短辺を仮止めし、手前の短辺を強めに引っ張りながら仮止めします。

左側の長辺を軽く引っ張りながら仮止めします。

左側の長辺を軽く引っ張りながら仮止めします。

その後、右側の長辺を奥の方から強めに引っ張りながら仮止めします。

部分的にたるみがあるところを仮止めを緩めて引っ張ってやります。

部分的にたるみがあるところを仮止めを緩めて引っ張ってやります。

ピンと張れたら「網押えゴム」で固定していきます。

はみ出た余分な農ビをカッターで切り取ります。

はみ出た余分な農ビをカッターで切り取ります。

完成です。 ちょうど1時間かかりました。

完成です。 ちょうど1時間かかりました。

1年に2度の張替えは面倒なので3号機ではアルミフレームごと取り替えられるようにしようと思います。

2013年 12月3日

イチゴ用の農ビに張り替えました!!

今年の7月にトマト用に張り替えてあったので、紫外線を透過するイチゴ用の農ビに張替えが必要だったのです。

紫外線はイチゴが赤く熟すために必要です。 他にはナスも濃い紫色に熟すために紫外線が必要です。 また、昆虫の視覚は青色から紫外線を見ているので紫外線カット農ビはミツバチの行動を妨げます。

イチゴが赤く熟すためとミツバチに授粉してもらうために紫外線透過農ビを使います。

一方、イチゴとナス以外の野菜にとっては紫外線は葉と茎の生長を抑制しますし、 紫外線カット農ビを使うことで青虫などの害虫の行動を妨げ、灰色カビ病などの病害も抑制することが出来ます。

今年の7月にトマト用に張り替えてあったので、紫外線を透過するイチゴ用の農ビに張替えが必要だったのです。

紫外線はイチゴが赤く熟すために必要です。 他にはナスも濃い紫色に熟すために紫外線が必要です。 また、昆虫の視覚は青色から紫外線を見ているので紫外線カット農ビはミツバチの行動を妨げます。

イチゴが赤く熟すためとミツバチに授粉してもらうために紫外線透過農ビを使います。

一方、イチゴとナス以外の野菜にとっては紫外線は葉と茎の生長を抑制しますし、 紫外線カット農ビを使うことで青虫などの害虫の行動を妨げ、灰色カビ病などの病害も抑制することが出来ます。

まず、「網押えゴム」を外します。

まず、「網押えゴム」を外します。 次に、仮止め用樹脂カバーを外します。 ここで農ビがフリーになります。

次に、仮止め用樹脂カバーを外します。 ここで農ビがフリーになります。 紙筒などに巻き取ります。

紙筒などに巻き取ります。まだ半年しか使ってないので来夏用にとっておきます。

少し大きめに切ったイチゴ用農ビを載せます。

少し大きめに切ったイチゴ用農ビを載せます。 奥の短辺を仮止めし、手前の短辺を強めに引っ張りながら仮止めします。

奥の短辺を仮止めし、手前の短辺を強めに引っ張りながら仮止めします。 左側の長辺を軽く引っ張りながら仮止めします。

左側の長辺を軽く引っ張りながら仮止めします。その後、右側の長辺を奥の方から強めに引っ張りながら仮止めします。

部分的にたるみがあるところを仮止めを緩めて引っ張ってやります。

部分的にたるみがあるところを仮止めを緩めて引っ張ってやります。ピンと張れたら「網押えゴム」で固定していきます。

はみ出た余分な農ビをカッターで切り取ります。

はみ出た余分な農ビをカッターで切り取ります。 完成です。 ちょうど1時間かかりました。

完成です。 ちょうど1時間かかりました。1年に2度の張替えは面倒なので3号機ではアルミフレームごと取り替えられるようにしようと思います。

■

2013年 12月5日

今日の1時ころに届きました。

今日の1時ころに届きました。

中国製でネット最安値¥17,000です。 日本製は5万円は下りません。 製品仕様と購入者レビューを吟味して決めました。

早速、開けてみます。

早速、開けてみます。

ワクワクしちゃいます。 男のオモチャですね。

テーブル、定規などがアルミダイカストで出来ており結構な重さです。 スタンド、安全カバーなどは組立式です。

4年前に2号機を作るときはハンディ丸鋸を工作ベンチに逆さまに取り付けて、木材とアルミのカットを

やりました。

4年前に2号機を作るときはハンディ丸鋸を工作ベンチに逆さまに取り付けて、木材とアルミのカットを

やりました。

丸鋸の出っ張り量を調節するのに3種類の厚みの木のテーブルを用意しました。 工作ベンチのクランプでハンドルを挟んで裏返しています。 これが本当の裏技です。

工作ベンチのクランプを外すと普通のハンディ丸鋸です。

工作ベンチのクランプを外すと普通のハンディ丸鋸です。

電源スイッチもハンドルのトリガーボタンを押しながらロックボタンを押して連続回転にする 必要があります。

3号機では4mm巾の溝切り加工をしたいのですが、この裏技ではできません。

2013年 12月5日

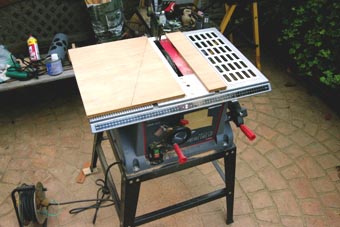

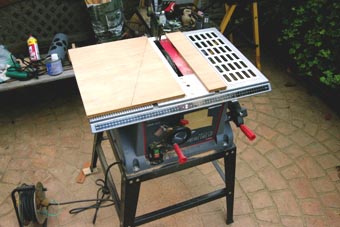

ネット注文のテーブルソーが届きました。

昔は昇降盤って言ってたんですが、今はテーブルソーだそうです。

要はテーブルの下から丸鋸が出たり入ったりして切る高さを調節できる丸鋸盤です。

木工所には必ず置いてある基本的な機械です。 3号機を作るにあたって溝切り加工をする必要が あるので購入しました。

日が陰ってくるころにようやく組立を完了です。

昔は昇降盤って言ってたんですが、今はテーブルソーだそうです。

要はテーブルの下から丸鋸が出たり入ったりして切る高さを調節できる丸鋸盤です。

木工所には必ず置いてある基本的な機械です。 3号機を作るにあたって溝切り加工をする必要が あるので購入しました。

日が陰ってくるころにようやく組立を完了です。

今日の1時ころに届きました。

今日の1時ころに届きました。中国製でネット最安値¥17,000です。 日本製は5万円は下りません。 製品仕様と購入者レビューを吟味して決めました。

早速、開けてみます。

早速、開けてみます。ワクワクしちゃいます。 男のオモチャですね。

テーブル、定規などがアルミダイカストで出来ており結構な重さです。 スタンド、安全カバーなどは組立式です。

4年前に2号機を作るときはハンディ丸鋸を工作ベンチに逆さまに取り付けて、木材とアルミのカットを

やりました。

4年前に2号機を作るときはハンディ丸鋸を工作ベンチに逆さまに取り付けて、木材とアルミのカットを

やりました。丸鋸の出っ張り量を調節するのに3種類の厚みの木のテーブルを用意しました。 工作ベンチのクランプでハンドルを挟んで裏返しています。 これが本当の裏技です。

工作ベンチのクランプを外すと普通のハンディ丸鋸です。

工作ベンチのクランプを外すと普通のハンディ丸鋸です。電源スイッチもハンドルのトリガーボタンを押しながらロックボタンを押して連続回転にする 必要があります。

3号機では4mm巾の溝切り加工をしたいのですが、この裏技ではできません。

■

2013年 12月8日

ホームセンターのタウンエースを借りました。

ホームセンターのタウンエースを借りました。

軽トラだと3mまでだそうです。 若いお兄ちゃんがロープで縛ってくれました。 片側を引っ張ってキツく締めれる南京結びを知っています。 さすがです。

でも、¥1,050の商品にこれだけ手間隙かけちゃってすみません。

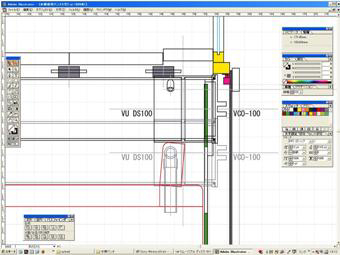

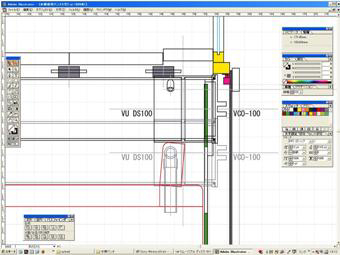

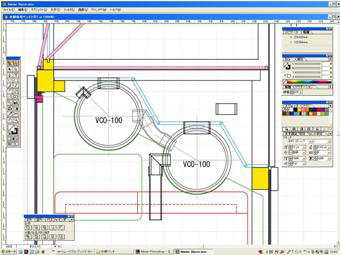

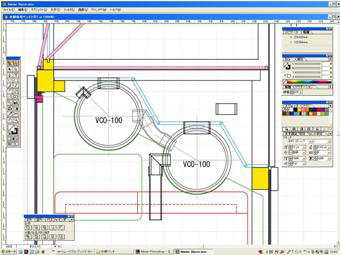

水耕栽培槽の掃除口側の図面です。

水耕栽培槽の掃除口側の図面です。

100mmの塩ビパイプにソケットを介して掃除口を取り付けます。 フタはネジ込み式でOリングが付いている ので水漏れの心配がありません。

3号機では養液の注水、排水は側面からおこないます。

塩ビパイプのカットが終わって部品が揃いました。

塩ビパイプのカットが終わって部品が揃いました。

パイプは3本ありますが、3号機はパイプ2本を使って2本の水耕栽培槽を階段状に構成します。

次は栽培穴、注水パイプ、排水パイプの加工です。

右側にあるのは2号機の注水ブタと排水ブタです。

右側にあるのは2号機の注水ブタと排水ブタです。

パイプ径150mmを使っているので大きさが相当違います。 2号機では排水ブタを回転させることで養液の水位を調節出来るようにしましたが、 3号機では養液水位を中間水位で固定してあります。

2013年 12月8日

テーブルソーの試し切りです。

直径100mmの塩ビパイプ、長さ4mを三等分して1本1,333mmの水耕栽培槽を作ります。

ホームセンターで寸法通りにカットしてもらうと楽なのですが、「直角には切れません。」 と言われてしまいました。 しょうがないので4mのままで持って帰って新品のテーブルソーで初仕事です。

我家のテーブルソーでも100mmも丸鋸を出すことは出来ないので、冶具で直角を保ちながら回転させて 切ることにしました。

準備完了、電源ONです。

直径100mmの塩ビパイプ、長さ4mを三等分して1本1,333mmの水耕栽培槽を作ります。

ホームセンターで寸法通りにカットしてもらうと楽なのですが、「直角には切れません。」 と言われてしまいました。 しょうがないので4mのままで持って帰って新品のテーブルソーで初仕事です。

我家のテーブルソーでも100mmも丸鋸を出すことは出来ないので、冶具で直角を保ちながら回転させて 切ることにしました。

準備完了、電源ONです。

ホームセンターのタウンエースを借りました。

ホームセンターのタウンエースを借りました。軽トラだと3mまでだそうです。 若いお兄ちゃんがロープで縛ってくれました。 片側を引っ張ってキツく締めれる南京結びを知っています。 さすがです。

でも、¥1,050の商品にこれだけ手間隙かけちゃってすみません。

水耕栽培槽の掃除口側の図面です。

水耕栽培槽の掃除口側の図面です。100mmの塩ビパイプにソケットを介して掃除口を取り付けます。 フタはネジ込み式でOリングが付いている ので水漏れの心配がありません。

3号機では養液の注水、排水は側面からおこないます。

塩ビパイプのカットが終わって部品が揃いました。

塩ビパイプのカットが終わって部品が揃いました。パイプは3本ありますが、3号機はパイプ2本を使って2本の水耕栽培槽を階段状に構成します。

次は栽培穴、注水パイプ、排水パイプの加工です。

右側にあるのは2号機の注水ブタと排水ブタです。

右側にあるのは2号機の注水ブタと排水ブタです。パイプ径150mmを使っているので大きさが相当違います。 2号機では排水ブタを回転させることで養液の水位を調節出来るようにしましたが、 3号機では養液水位を中間水位で固定してあります。

■

2013年 12月12日

これがダイヤル式3本歯のホールソーです。

これがダイヤル式3本歯のホールソーです。

直径を表わす目盛りが切ってありますが、実際に穴を開けて見て調節しないと狙いの寸法は出ません。

こちらは2号機に使った7種類の直径がセットになったホールソーです。 直径44mmを使いました。

こちらは2号機に使った7種類の直径がセットになったホールソーです。 直径44mmを使いました。

これだとハンドドリルでパイプにも穴が開きますが、残念ながら直径44mmの次は50mmになってしまいます。

2013年 12月12日

パイプ栽培槽の栽培穴加工です。

昨日の写真ですが、近くのカインズホームの工作室でボール盤を借りて穴あけ加工中です。

3号機では直径48mmの穴を開けたいのでホームセンターを回ってダイヤル式3本歯のホールソーを買ってきました。 これだと31mmから60mmまでの直径を設定できますが、ハンドドリルで穴を開けようとするとパイプに3本歯が 食いついてしまいます。

平面の木材で試してみると、平面だとちゃんと穴が開きます。

パイプのような円筒面に穴を開けるにはボール盤が必要だということが判りました。

昨日の写真ですが、近くのカインズホームの工作室でボール盤を借りて穴あけ加工中です。

3号機では直径48mmの穴を開けたいのでホームセンターを回ってダイヤル式3本歯のホールソーを買ってきました。 これだと31mmから60mmまでの直径を設定できますが、ハンドドリルで穴を開けようとするとパイプに3本歯が 食いついてしまいます。

平面の木材で試してみると、平面だとちゃんと穴が開きます。

パイプのような円筒面に穴を開けるにはボール盤が必要だということが判りました。

ここまでして何故直径48mmの穴が必要かというと、直径48mmの穴に直径48mmのパイプを差し込みたいからです。

水耕ベンチでは、パイプ栽培槽の上には断熱効果のある雛壇パネルをのせますが、パイプの栽培穴は円筒面 にあるため平面の雛壇パネルとの間に隙間が出来てしまいます。 2号機ではこの隙間をスポンジで塞いでいましたが、パイプ栽培槽の熱がこの隙間から漏れてしまうことと、 どうもこの隙間がナメクジの通路になっているようなのです。

一度だけ朝一番に株のふもとにナメクジを見つけたことがあります。 カメラを持ってくると居なくなってました。 また、水耕ベンチの背面パネルの内側にはナメクジの這った跡が あります。 昼間は暗い保温室内に隠れていて夜になると栽培穴の隙間から栽培室に出てきてイチゴを食べていた んだと思います。

それで直径48mmのパイプを差し込んで、この隙間を完全に無くしてしまおうという計画です。

なお、4mの塩ビパイプ以外の 掃除ブタ、ソケット、キャップなどはカインズホームで買っているので、お客様用 工作室を使う資格は十二分にあります。 利用者のマナーとしてちゃんと掃除をして帰ります。

水耕ベンチでは、パイプ栽培槽の上には断熱効果のある雛壇パネルをのせますが、パイプの栽培穴は円筒面 にあるため平面の雛壇パネルとの間に隙間が出来てしまいます。 2号機ではこの隙間をスポンジで塞いでいましたが、パイプ栽培槽の熱がこの隙間から漏れてしまうことと、 どうもこの隙間がナメクジの通路になっているようなのです。

一度だけ朝一番に株のふもとにナメクジを見つけたことがあります。 カメラを持ってくると居なくなってました。 また、水耕ベンチの背面パネルの内側にはナメクジの這った跡が あります。 昼間は暗い保温室内に隠れていて夜になると栽培穴の隙間から栽培室に出てきてイチゴを食べていた んだと思います。

それで直径48mmのパイプを差し込んで、この隙間を完全に無くしてしまおうという計画です。

なお、4mの塩ビパイプ以外の 掃除ブタ、ソケット、キャップなどはカインズホームで買っているので、お客様用 工作室を使う資格は十二分にあります。 利用者のマナーとしてちゃんと掃除をして帰ります。

これがダイヤル式3本歯のホールソーです。

これがダイヤル式3本歯のホールソーです。直径を表わす目盛りが切ってありますが、実際に穴を開けて見て調節しないと狙いの寸法は出ません。

こちらは2号機に使った7種類の直径がセットになったホールソーです。 直径44mmを使いました。

こちらは2号機に使った7種類の直径がセットになったホールソーです。 直径44mmを使いました。これだとハンドドリルでパイプにも穴が開きますが、残念ながら直径44mmの次は50mmになってしまいます。

16コの栽培槽穴が完成しました。

こちらは今日の写真です。 直径48mmのパイプをテーブルソーで輪切りにしました。 あっという間に16コの 輪切りが出来てしまいます。

直径48mmの穴に輪切りにした直径48mmのパイプを差し込んでエスロンボンドで接着して栽培穴の完成です。

端から1個づつ取り付けていくと次第に巨大ダコの吸盤のように見えてきました。

次は、養液パイプの加工です。

こちらは今日の写真です。 直径48mmのパイプをテーブルソーで輪切りにしました。 あっという間に16コの 輪切りが出来てしまいます。

直径48mmの穴に輪切りにした直径48mmのパイプを差し込んでエスロンボンドで接着して栽培穴の完成です。

端から1個づつ取り付けていくと次第に巨大ダコの吸盤のように見えてきました。

次は、養液パイプの加工です。

■

2013年 12月14日

以前ネットで「ガムテープにくっつけてそのままゴミ箱に捨てるのが簡単です。」とあったので、

試してみました。

以前ネットで「ガムテープにくっつけてそのままゴミ箱に捨てるのが簡単です。」とあったので、

試してみました。

よく捕れます。 昔、魚屋にぶらさげてあったハエ取り紙ですね。

でも気をつけないと葉っぱまでくっついて葉っぱに穴が開いてしまいます。

でも気をつけないと葉っぱまでくっついて葉っぱに穴が開いてしまいます。

結局、ティッシュを下に敷いて掃き掃除がこの場合はいいようです。 ティッシュが下に敷けないような時、 例えばクラウンのアブラムシを捕るときには良さそうです。

イチゴは順調に育っており、こちらが1番果です。

イチゴは順調に育っており、こちらが1番果です。

もう少しで初収穫です。

こちらは2番果。 3番果、4番果も後に続いております。

こちらは2番果。 3番果、4番果も後に続いております。

4番果までがクリスマスに間に合いそうです。

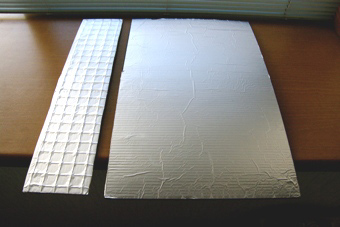

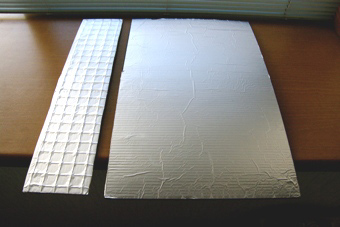

先月、アルミ蒸着シートの代替品として紫外線暴露テストを実施中のプラダンにアルミホイルを貼った

サンプルですが、昼と夜の温度差で熱膨張率の高いアルミホイルにシワが出てきてしまいました。

先月、アルミ蒸着シートの代替品として紫外線暴露テストを実施中のプラダンにアルミホイルを貼った

サンプルですが、昼と夜の温度差で熱膨張率の高いアルミホイルにシワが出てきてしまいました。

左側はシワ対策として中間に防鳥ネットを挟んでアルミホイルを貼ってみました。

2013年 12月14日

めくってびっくり!!

アブラムシの大軍です。

2〜3日おきに人工授粉をしてやるついでに葉っぱを裏返してアブラムシのチェックをしていますが、 めくってびっくりするほどの大群です。

今年のアブラムシはしつこいです。 ここ1ヶ月で3度目の大発生です。

でも、今回はこの1株だけです。

アブラムシの大軍です。

2〜3日おきに人工授粉をしてやるついでに葉っぱを裏返してアブラムシのチェックをしていますが、 めくってびっくりするほどの大群です。

今年のアブラムシはしつこいです。 ここ1ヶ月で3度目の大発生です。

でも、今回はこの1株だけです。

以前ネットで「ガムテープにくっつけてそのままゴミ箱に捨てるのが簡単です。」とあったので、

試してみました。

以前ネットで「ガムテープにくっつけてそのままゴミ箱に捨てるのが簡単です。」とあったので、

試してみました。よく捕れます。 昔、魚屋にぶらさげてあったハエ取り紙ですね。

でも気をつけないと葉っぱまでくっついて葉っぱに穴が開いてしまいます。

でも気をつけないと葉っぱまでくっついて葉っぱに穴が開いてしまいます。結局、ティッシュを下に敷いて掃き掃除がこの場合はいいようです。 ティッシュが下に敷けないような時、 例えばクラウンのアブラムシを捕るときには良さそうです。

イチゴは順調に育っており、こちらが1番果です。

イチゴは順調に育っており、こちらが1番果です。もう少しで初収穫です。

こちらは2番果。 3番果、4番果も後に続いております。

こちらは2番果。 3番果、4番果も後に続いております。4番果までがクリスマスに間に合いそうです。

先月、アルミ蒸着シートの代替品として紫外線暴露テストを実施中のプラダンにアルミホイルを貼った

サンプルですが、昼と夜の温度差で熱膨張率の高いアルミホイルにシワが出てきてしまいました。

先月、アルミ蒸着シートの代替品として紫外線暴露テストを実施中のプラダンにアルミホイルを貼った

サンプルですが、昼と夜の温度差で熱膨張率の高いアルミホイルにシワが出てきてしまいました。左側はシワ対策として中間に防鳥ネットを挟んでアルミホイルを貼ってみました。

■

2013年 12月16日

次は養液循環ホースを接続するためのアングルパイプを作ります。

次は養液循環ホースを接続するためのアングルパイプを作ります。

90°と60°のアングルが必要です。

テーブルソーで30°の角度をつけて切断します。

テーブルソーで30°の角度をつけて切断します。

同じものを2個作って斜めの面どうしを接着すると60°のアングルパイプが出来上がります。

90°のアングルパイプも45°に切って後は同様です。

こちらは90°アングルパイプの斜めの面にエスロンボンドを塗って工作ベンチのクランプで圧着しています。

こちらは90°アングルパイプの斜めの面にエスロンボンドを塗って工作ベンチのクランプで圧着しています。

接着面の中心で圧着するためにステンレス板を折り曲げたS字フックを両側にかませています。

こちらは60°アングルパイプの圧着です。

こちらは60°アングルパイプの圧着です。

こちらはそのまま工作ベンチでクランプしても接着面の中心で圧着できます。

一晩このままで完全に硬化させます。

2013年 12月16日

厳冬期用の暖気取り出し穴です。

イチゴの花と果実は氷点下が続くと枯れてしまいます。

温室内が氷点下になる夜には100Wの養液ヒーターで暖まったパイプ栽培槽の暖気を温室内に導いてやります。

温室内の寒さ対策

1本のパイプ栽培槽に3個の暖気取り出し穴を設けました。 普段はゴム栓をしておき、氷点下になるときに必要な穴数を開放してやります。

この穴はハンドドリルで簡単に開けれます。

イチゴの花と果実は氷点下が続くと枯れてしまいます。

温室内が氷点下になる夜には100Wの養液ヒーターで暖まったパイプ栽培槽の暖気を温室内に導いてやります。

温室内の寒さ対策

1本のパイプ栽培槽に3個の暖気取り出し穴を設けました。 普段はゴム栓をしておき、氷点下になるときに必要な穴数を開放してやります。

この穴はハンドドリルで簡単に開けれます。

次は養液循環ホースを接続するためのアングルパイプを作ります。

次は養液循環ホースを接続するためのアングルパイプを作ります。90°と60°のアングルが必要です。

テーブルソーで30°の角度をつけて切断します。

テーブルソーで30°の角度をつけて切断します。同じものを2個作って斜めの面どうしを接着すると60°のアングルパイプが出来上がります。

90°のアングルパイプも45°に切って後は同様です。

こちらは90°アングルパイプの斜めの面にエスロンボンドを塗って工作ベンチのクランプで圧着しています。

こちらは90°アングルパイプの斜めの面にエスロンボンドを塗って工作ベンチのクランプで圧着しています。

接着面の中心で圧着するためにステンレス板を折り曲げたS字フックを両側にかませています。

こちらは60°アングルパイプの圧着です。

こちらは60°アングルパイプの圧着です。こちらはそのまま工作ベンチでクランプしても接着面の中心で圧着できます。

一晩このままで完全に硬化させます。

■

2013年 12月18日

一晩圧着して接着が完了した塩ビアングルパイプです。

水道の水圧をかけて水漏れチェック、合格です。

一晩圧着して接着が完了した塩ビアングルパイプです。

水道の水圧をかけて水漏れチェック、合格です。

昨日、水道にも冬支度をしてやりました。

養液循環のための配管部品が揃いました。

養液循環のための配管部品が揃いました。

細いホースを通って揚水ポンプから養液が送られます。

このホース用のアングルパイプを見つけたので、自分で作るつもりでしたが購入しました。 白いL字型の部品がそうですが¥218と安いことと、小径のパイプを接着しても接着面積が少なく 強度に不安があるからです。

2013年 12月18日

今夜は雪になるかもしれません。

寒気団が関東平野に近づいており夕方から夜にかけて雪になるとの天気予報です。

小屋裏倉庫にしまってあった雪崩ガードを出してきました。

雪崩ガードの活躍

栽培室に紅一点の一番果が見えてますが、この低気圧で日照が少なくなり初収穫が少し延びそうです。

寒気団が関東平野に近づいており夕方から夜にかけて雪になるとの天気予報です。

小屋裏倉庫にしまってあった雪崩ガードを出してきました。

雪崩ガードの活躍

栽培室に紅一点の一番果が見えてますが、この低気圧で日照が少なくなり初収穫が少し延びそうです。

一晩圧着して接着が完了した塩ビアングルパイプです。

水道の水圧をかけて水漏れチェック、合格です。

一晩圧着して接着が完了した塩ビアングルパイプです。

水道の水圧をかけて水漏れチェック、合格です。昨日、水道にも冬支度をしてやりました。

養液循環のための配管部品が揃いました。

養液循環のための配管部品が揃いました。細いホースを通って揚水ポンプから養液が送られます。

このホース用のアングルパイプを見つけたので、自分で作るつもりでしたが購入しました。 白いL字型の部品がそうですが¥218と安いことと、小径のパイプを接着しても接着面積が少なく 強度に不安があるからです。

■

2013年 12月20日

次に、両側の側面パネルに設けられた送風ファン用の穴を同じく冬用にとってある四角形の黒のプラダンを

はめ込んで閉じてやります。

次に、両側の側面パネルに設けられた送風ファン用の穴を同じく冬用にとってある四角形の黒のプラダンを

はめ込んで閉じてやります。

次に、背面パネルを開けて送風ファンを制御するコントローラーのコンセントを抜いてやります。

次に、背面パネルを開けて送風ファンを制御するコントローラーのコンセントを抜いてやります。

これで送風ファン用の温度センサーも冬季休暇になります。

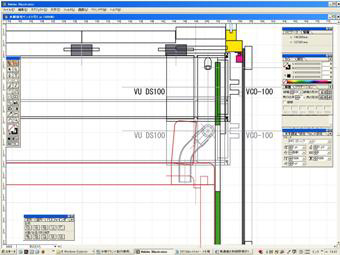

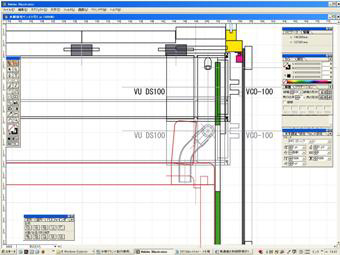

3号機の方は注水口と排水口を可能な限りパイプ栽培槽の端に構成するよう設計変更しました。

3号機の方は注水口と排水口を可能な限りパイプ栽培槽の端に構成するよう設計変更しました。

養液の流れに淀みを発生させないようにするためです。 淀みには嫌気性バクテリアが発生しやすく水質悪化 を招きます。

こちらは直径22mmの穴を開けています。 このホールソーはシャンク径(チャッキングするシャフト径)が

大きいので大型ドリルでないとチャック出来ません。

こちらは直径22mmの穴を開けています。 このホールソーはシャンク径(チャッキングするシャフト径)が

大きいので大型ドリルでないとチャック出来ません。

足でパイプを踏んづけて両手でドリルを使います。

肉厚の厚いところに穴を開けるので熱で塩ビを溶かさないように何度かドリルを抜いて冷ましながら穴を 開けます。

奥のパイプ栽培槽に取り付けた部品が揚水ポンプからくる注水口です。 回転可能にしてあります。

奥のパイプ栽培槽に取り付けた部品が揚水ポンプからくる注水口です。 回転可能にしてあります。

手前のパイプ栽培槽には90°アングルパイプが接着してあります。 タンクに落下する排水口です。

右のパイプ栽培槽が上段にきます。

右のパイプ栽培槽が上段にきます。

上段の60°アングルパイプと下段のストレートパイプをホースで繋いで養液循環ルートが完成です。

こちら側も可能な限り端に寄せて構成してあります。

2013年 12月20日

水耕ベンチも冬支度です。

雪にはなりませんでしたが、手がかじかむような冷たい雨です。

これからの本格的な冬に向けてベランダ水耕ベンチも冬支度です。 まず、写真では透明で見づらいですが、 温室屋根の両端に開けてある三角形の通気穴を冬用にとってある三角形の農ビを追加して閉じてやります。

これは左右斜めに白く見えている農ビ押さえモールを上から少し外して挟んでやれば十分です。

雪にはなりませんでしたが、手がかじかむような冷たい雨です。

これからの本格的な冬に向けてベランダ水耕ベンチも冬支度です。 まず、写真では透明で見づらいですが、 温室屋根の両端に開けてある三角形の通気穴を冬用にとってある三角形の農ビを追加して閉じてやります。

これは左右斜めに白く見えている農ビ押さえモールを上から少し外して挟んでやれば十分です。

次に、両側の側面パネルに設けられた送風ファン用の穴を同じく冬用にとってある四角形の黒のプラダンを

はめ込んで閉じてやります。

次に、両側の側面パネルに設けられた送風ファン用の穴を同じく冬用にとってある四角形の黒のプラダンを

はめ込んで閉じてやります。 次に、背面パネルを開けて送風ファンを制御するコントローラーのコンセントを抜いてやります。

次に、背面パネルを開けて送風ファンを制御するコントローラーのコンセントを抜いてやります。これで送風ファン用の温度センサーも冬季休暇になります。

3号機の方は注水口と排水口を可能な限りパイプ栽培槽の端に構成するよう設計変更しました。

3号機の方は注水口と排水口を可能な限りパイプ栽培槽の端に構成するよう設計変更しました。養液の流れに淀みを発生させないようにするためです。 淀みには嫌気性バクテリアが発生しやすく水質悪化 を招きます。

こちらは直径22mmの穴を開けています。 このホールソーはシャンク径(チャッキングするシャフト径)が

大きいので大型ドリルでないとチャック出来ません。

こちらは直径22mmの穴を開けています。 このホールソーはシャンク径(チャッキングするシャフト径)が

大きいので大型ドリルでないとチャック出来ません。足でパイプを踏んづけて両手でドリルを使います。

肉厚の厚いところに穴を開けるので熱で塩ビを溶かさないように何度かドリルを抜いて冷ましながら穴を 開けます。

奥のパイプ栽培槽に取り付けた部品が揚水ポンプからくる注水口です。 回転可能にしてあります。

奥のパイプ栽培槽に取り付けた部品が揚水ポンプからくる注水口です。 回転可能にしてあります。手前のパイプ栽培槽には90°アングルパイプが接着してあります。 タンクに落下する排水口です。

右のパイプ栽培槽が上段にきます。

右のパイプ栽培槽が上段にきます。上段の60°アングルパイプと下段のストレートパイプをホースで繋いで養液循環ルートが完成です。

こちら側も可能な限り端に寄せて構成してあります。

■

2013年 12月22日

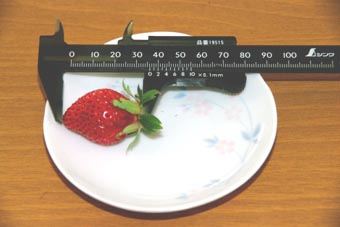

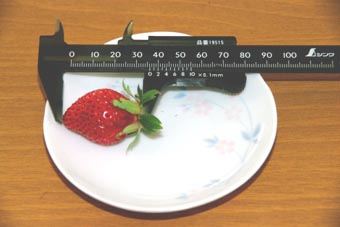

一番果の身長測定です。 36mmの普通サイズです。

一番果の身長測定です。 36mmの普通サイズです。

次は体重測定。 8gです。 クリスマスに頂きます。

次は体重測定。 8gです。 クリスマスに頂きます。

栃木県が「とちおとめ」に替わる銘柄として開発した「スカイベリー」が近所のスーパーにもお目見えし

ました。

栃木県が「とちおとめ」に替わる銘柄として開発した「スカイベリー」が近所のスーパーにもお目見えし

ました。

かなり大柄でいい形をしています。 1個が¥125です。 化粧箱入りの高級イチゴです。

こちらはパック入り。 左のパックは小粒で11個入り、右のパックは大粒で6個入りです。

こちらはパック入り。 左のパックは小粒で11個入り、右のパックは大粒で6個入りです。

小粒の大きさが今までの普通サイズくらいです。

こちらは従来銘柄の「とちおとめ」。

こちらは従来銘柄の「とちおとめ」。

1パック¥598と、¥200くらい安くなっています。 糖度も1度低く表示されています。

こちらは「スカイベリー」のライバル、「あまおう」です。

こちらは「スカイベリー」のライバル、「あまおう」です。

なんと1パック¥980と強気です。

ここでは小粒のパックしか置いてありませんが、「あまおう」も 「スカイベリー」と同じくらい大柄なものが多いです。

2013年 12月22日

今シーズンの初収穫です。

しばらく雨と曇りの日が続き、予定より遅れての初収穫です。

二番果はもう2〜3日かかりそうです。 いい形の美味しそうなイチゴです。

一番果、二番果ともに銘柄は「女峰」です。

しばらく雨と曇りの日が続き、予定より遅れての初収穫です。

二番果はもう2〜3日かかりそうです。 いい形の美味しそうなイチゴです。

一番果、二番果ともに銘柄は「女峰」です。

一番果の身長測定です。 36mmの普通サイズです。

一番果の身長測定です。 36mmの普通サイズです。 次は体重測定。 8gです。 クリスマスに頂きます。

次は体重測定。 8gです。 クリスマスに頂きます。 栃木県が「とちおとめ」に替わる銘柄として開発した「スカイベリー」が近所のスーパーにもお目見えし

ました。

栃木県が「とちおとめ」に替わる銘柄として開発した「スカイベリー」が近所のスーパーにもお目見えし

ました。かなり大柄でいい形をしています。 1個が¥125です。 化粧箱入りの高級イチゴです。

こちらはパック入り。 左のパックは小粒で11個入り、右のパックは大粒で6個入りです。

こちらはパック入り。 左のパックは小粒で11個入り、右のパックは大粒で6個入りです。小粒の大きさが今までの普通サイズくらいです。

こちらは従来銘柄の「とちおとめ」。

こちらは従来銘柄の「とちおとめ」。1パック¥598と、¥200くらい安くなっています。 糖度も1度低く表示されています。

こちらは「スカイベリー」のライバル、「あまおう」です。

こちらは「スカイベリー」のライバル、「あまおう」です。なんと1パック¥980と強気です。

ここでは小粒のパックしか置いてありませんが、「あまおう」も 「スカイベリー」と同じくらい大柄なものが多いです。

■

2013年 12月24日

いつもは朝一番で収穫するのですが、今日は夜まで待って二番果と三番果を収穫しました。

いつもは朝一番で収穫するのですが、今日は夜まで待って二番果と三番果を収穫しました。

今夜は家族3人で過ごしますので3個のイチゴが欲しかったのです。

二番果が大きく育ちました。 2個合わせて19gです。

二番果が大きく育ちました。 2個合わせて19gです。

イチゴの赤とヘタの緑、イチゴはもともとクリスマスカラーだったんですね。

パンケーキを2枚重ねて真ん中に自家製イチゴジャムをたっぷり盛り上げ、その上に採れたてイチゴを

乗っけて周りにホイップ生クリームでデコレーション。

パンケーキを2枚重ねて真ん中に自家製イチゴジャムをたっぷり盛り上げ、その上に採れたてイチゴを

乗っけて周りにホイップ生クリームでデコレーション。

とっても簡単にできる手作りミニクリスマスケーキです。

3人分のスイーツが出来上がりました。

3人分のスイーツが出来上がりました。

ワイングラスと銀座ライオンのハウスワインを並べて準備完了です。

このワインは2日前の忘年会で仕入れてきました。

それでは、メリークリスマス!!

2013年 12月24日

今夜はクリスマスイブです。

近所のお宅のクリスマスイルミネーションです。

写真では動きが無いので大したこと無いように見えますが、各ラインに沿って光が流れて本当にきれいです。

お陰様で毎年この季節は前を通るたびに楽しませていただいています。 それも年々規模が大きくなっています。

ここまでくると結構な費用がかかると思います。 ありがとうございます。

近所のお宅のクリスマスイルミネーションです。

写真では動きが無いので大したこと無いように見えますが、各ラインに沿って光が流れて本当にきれいです。

お陰様で毎年この季節は前を通るたびに楽しませていただいています。 それも年々規模が大きくなっています。

ここまでくると結構な費用がかかると思います。 ありがとうございます。

いつもは朝一番で収穫するのですが、今日は夜まで待って二番果と三番果を収穫しました。

いつもは朝一番で収穫するのですが、今日は夜まで待って二番果と三番果を収穫しました。今夜は家族3人で過ごしますので3個のイチゴが欲しかったのです。

二番果が大きく育ちました。 2個合わせて19gです。

二番果が大きく育ちました。 2個合わせて19gです。イチゴの赤とヘタの緑、イチゴはもともとクリスマスカラーだったんですね。

パンケーキを2枚重ねて真ん中に自家製イチゴジャムをたっぷり盛り上げ、その上に採れたてイチゴを

乗っけて周りにホイップ生クリームでデコレーション。

パンケーキを2枚重ねて真ん中に自家製イチゴジャムをたっぷり盛り上げ、その上に採れたてイチゴを

乗っけて周りにホイップ生クリームでデコレーション。とっても簡単にできる手作りミニクリスマスケーキです。

3人分のスイーツが出来上がりました。

3人分のスイーツが出来上がりました。ワイングラスと銀座ライオンのハウスワインを並べて準備完了です。

このワインは2日前の忘年会で仕入れてきました。

それでは、メリークリスマス!!

■

2013年 12月27日

掃除口側の背面からの写真です。

掃除口側の背面からの写真です。

上段の栽培槽に揚水ポンプから細いホースで養液が注入されます。 下段の栽培槽からは太いホースを通って養液がタンクに戻ってきます。

反対側はキャップが接着されています。

反対側はキャップが接着されています。

上段の栽培槽からオーバーフローした養液はこちらの端から太いホースを通って下段の栽培槽へと 流れ落ちて行きます。

スタンドの製作風景です。

スタンドの製作風景です。

在庫のコンパネを直線カットしています。

曲線カットはこちらのジグソー盤で行います。

曲線カットはこちらのジグソー盤で行います。

在庫が有ったので12mmのコンパネを使っていますが、9mmの安い合板で十分です。

2013年 12月27日

2本の栽培槽を保持するスタンドが出来ました。

塩ビパイプの栽培槽が完成して、次は木材を使ったハウジングの製作に入ります。

まずは、栽培槽を所定の位置に保持するスタンドを作りました。

板だけでは倒れてしまうので工作ベンチ2台で板をクランプしています。

左側が掃除口側です。 掃除し易いように片側にまとめてあります。

塩ビパイプの栽培槽が完成して、次は木材を使ったハウジングの製作に入ります。

まずは、栽培槽を所定の位置に保持するスタンドを作りました。

板だけでは倒れてしまうので工作ベンチ2台で板をクランプしています。

左側が掃除口側です。 掃除し易いように片側にまとめてあります。

掃除口側の背面からの写真です。

掃除口側の背面からの写真です。上段の栽培槽に揚水ポンプから細いホースで養液が注入されます。 下段の栽培槽からは太いホースを通って養液がタンクに戻ってきます。

反対側はキャップが接着されています。

反対側はキャップが接着されています。上段の栽培槽からオーバーフローした養液はこちらの端から太いホースを通って下段の栽培槽へと 流れ落ちて行きます。

スタンドの製作風景です。

スタンドの製作風景です。在庫のコンパネを直線カットしています。

曲線カットはこちらのジグソー盤で行います。

曲線カットはこちらのジグソー盤で行います。在庫が有ったので12mmのコンパネを使っていますが、9mmの安い合板で十分です。

■

2013年 12月30日

攪拌するのに平面のフライ返しを使うといろいろ便利です。 樹脂製のものがホーローを痛めません。

攪拌するのに平面のフライ返しを使うといろいろ便利です。 樹脂製のものがホーローを痛めません。

まず、灰汁を取るときにはフライ返しの先の直線部分で浮いた灰汁を集めてからスプーンですくって灰汁を 取ります。 灰汁だけが簡単に取れます。

煮込んでジャムに近づいてくると、フライ返しの平面にのっかる量がだんだん厚くなってきます。

煮込んでジャムに近づいてくると、フライ返しの平面にのっかる量がだんだん厚くなってきます。

また、傾けて垂らしてやるとトロミ加減がよく分かります。

また、傾けて垂らしてやるとトロミ加減がよく分かります。

液状のジャムが果肉といっしょにトロトロ落ちてくるようになったころが頃合です。

2013年 12月30日

今年3回目のベランダ産イチゴジャムです。

いよいよ今年も押し迫りましたが、冷凍室に残っている冷凍イチゴを全部使って自家製ジャムをつくりました。 いつものボトルに2本半出来ました。

産地のベランダに里帰りして記念撮影です。

いよいよ今年も押し迫りましたが、冷凍室に残っている冷凍イチゴを全部使って自家製ジャムをつくりました。 いつものボトルに2本半出来ました。

産地のベランダに里帰りして記念撮影です。

攪拌するのに平面のフライ返しを使うといろいろ便利です。 樹脂製のものがホーローを痛めません。

攪拌するのに平面のフライ返しを使うといろいろ便利です。 樹脂製のものがホーローを痛めません。まず、灰汁を取るときにはフライ返しの先の直線部分で浮いた灰汁を集めてからスプーンですくって灰汁を 取ります。 灰汁だけが簡単に取れます。

煮込んでジャムに近づいてくると、フライ返しの平面にのっかる量がだんだん厚くなってきます。

煮込んでジャムに近づいてくると、フライ返しの平面にのっかる量がだんだん厚くなってきます。 また、傾けて垂らしてやるとトロミ加減がよく分かります。

また、傾けて垂らしてやるとトロミ加減がよく分かります。液状のジャムが果肉といっしょにトロトロ落ちてくるようになったころが頃合です。

ベランダの椅子にふたつ並べて紫外線暴露テストと温度差テストを始めました。

ベランダの椅子にふたつ並べて紫外線暴露テストと温度差テストを始めました。 タッパウエア2個分の冷凍イチゴを解凍して包丁で刻んであります。

いつものレシピで果糖ミックスを入れます。

タッパウエア2個分の冷凍イチゴを解凍して包丁で刻んであります。

いつものレシピで果糖ミックスを入れます。