| 日本各地の古木・巨木・珍種を訪ねた記録です。 |

| 《第 2 部》 |

| 〈訪問いただき有難うございます。 ゆっくりご覧下さい。〉 |

| 鞍馬山の古木を紹介します。

鞍馬寺は京都市街のほぼ真北に位置し、鞍馬山の本尊である尊天から活力を戴くための道場である。尊天とは、千手観世音菩薩、毘沙門天王、護法魔王殿のお姿をあらわし、この三身を一体として『尊天』と称する。鞍馬山の信仰は、この尊天を信じ、宗派、人種、国境にこだわることなく、共に生かされている万物の調和を祈ることであるとされている。

鞍馬山が歴史に登場するのは、770年のことである。この年に、鑑真和上の高弟・鑑禎上人によって毘沙門天が祀られたと伝えられております。これだけの古い歴史があるだけに、山内は千二百年の歴史を物語る由緒深い史跡が散在し、山域全体が『鞍馬山自然科学博物苑』として、すべての採集が禁じられております。このように千二百年にも及ぶ間、聖域として守られた結果として、千年以上にも及ぶ古木が、当たり前の姿のように林立しております。杉が圧倒的に多いですが、千年の樹齢を感じさせてくれるツガの木も多数見られます。ここでは、その一部を紹介します。

尚、年間行事で、鞍馬の火祭り(10月22日)は山内の由岐神社で行われ、千年の古式である竹伐り会式(6月20日)も本殿前で行われます。この山内史跡を歩かれる際は、仁王門、由岐神社側から登られることをお勧めします。貴船神社側から登ると、魔王殿まで高低差200mの急坂を一気に登る必要があります。仁王門側からでも、九十九折参道(つづらおり)は、清少納言の『枕草子』にも出てくる通り、『近うて遠きもの』として『くらまの九十九折といふ道』と記されているほど、厳しい上りが続きますので、ご覚悟のほどを。 |

|

|

| 叡山電車 鞍馬線の鞍馬駅(終点)に現れます | 由岐神社の3本の神杉のひとつ。大杉社(願掛け杉)、樹高53m、樹齢6~800年、京都市天然記念物。樹高(53m)は日本の杉で十番以内に入ると推定します。 |

|

|

| 鞍馬の夫婦杉。 | 木の根道 岩盤が固く地下に根を伸ばせない杉の根が地表を這いまわっております。牛若丸が兵法の稽古をしたところと言われている。 |

|

|

| 源義経公を護法魔王尊の脇侍として祀る義経堂の横にある大杉 | 『ひねくれ』の木と名付けました(銘名者=E.Y)大杉苑瞑想道場の近くに立っております。 |

|

|

| 杉の大樹がそびえ立つ僧正ガ谷不動堂付近の大杉林。謡曲の鞍馬天狗が牛若丸と出合ったところです。 | 奥の院魔王殿 650万年前、金星よりこの地に天下り、地上の創造と破壊を司った護法魔王尊が奉安されています。 |

| 貴船神社の古木を紹介します。 貴船神社は、鞍馬山のふもとに位置し、賀茂川の水源にあたることから、水を司る神として崇敬が厚く、絵馬発祥の神社として知られる。この貴船神社の奥の宮までの参道には、樹齢700~1000年の大杉並木など、古木の宝庫である。今回の旅では、相生の杉までしか行っていないので、天然記念物のカツラの樹がある奥の宮付近は、次回の訪問とします。 |

|

|

| 貴船神社の鳥居 この両側に欅と杉の古木があります。 | 鳥居横の大欅 |

|

|

| 鳥居横の大杉 | 貴船神社のご神木 カツラの樹 奥の宮には、天然記念物のカツラの樹がある。 |

|

|

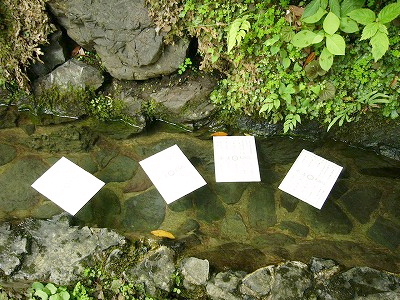

| 水占い○おみくじ 境内の霊泉に浮かべると運勢が浮き出る水占いおみくじ | 相生の杉 貴船川の上流に向かって、料理旅館が立ち並ぶ道を登っていくと、この杉に出会います。有名な料理旅館も多くあり、鮎や流しそうめんが楽しめます。 |

| 篠山市の千年モミを紹介します。

篠山市丹南町大山宮の追手神社には、モミの樹としては幹周りで日本一を誇る千年モミがあります。勿論、国指定の天然記念物になっております。近くで見ると、その威容に圧倒されますが、根張り、端正でねじれた幹周り、一きわ高いスマートな樹形などに、日本一のモミと呼ばれるにふさわしい風格を感じます。 |

|

|

| 千年モミの根っこ部分 | 千年モミの幹周り 7.8m(日本随一) 樹高 34m 推定樹齢 1000年 |

|

|

| 千年モミのねじれ模様 | 遠景 境内には、この他のイチョウ、ケヤキなどの古木が多くある。 |

| 丹波市の木の根橋を紹介します。

丹波市柏原町の中心地に幅約6mの奥村川をまたいで根が伸びている大ケヤキの古木があります。幹周り6.0m 樹高22m 推定樹齢 1000年 柏原町のシンボルとして親しまれており、現在も手厚く保護されているのが感じ取れます。

ここは、織田家の城下町として、織田信長の実弟 信包が慶長三年(1598年)に統治して以来3代続き、その後、織田信長の直系子孫が10代続き、、藩主としてこの地を治め、城下町として繁栄したそうです。栢原藩陣屋跡や京都・石清水八幡宮の別宮として創建された八幡神社も、この大ケヤキの極近くにあり、その歴史を刻んだたたずまいを見ることが出来ます。写真で一部紹介します。

|

|

|

| 幅約6mの奥村川をまたいで根っこが伸びています。 | 根っこの下を川が掘られたのか、川をまたいで根っこが伸びたのか、気になります。皆さんはどちらと思いますか。 |

|

|

| 反対側から根っこの延び具合を撮ったものです。 | 遠景ですが、若葉が繁茂し、樹勢は盛んです。根っこの真横を道路が走っているのが気になります。この樹に悪影響がないことを祈ります。 |

|

|

| 柏原藩陣屋跡の長屋門で1714年に建造されたそうです。 | 二本の古木(カイズカイブキ)に守られた柏原藩陣屋跡の玄関です。 |

| 信州 駒ケ岳と栂池高原を紹介します。

まず、木曽駒で親しまれている駒ケ岳(標高2956m)をバックに広がる千畳敷カール(標高 約2600m)は、専用の乗換えバスとロープウエイを乗り継いで到達できる広大な台地で、氷河によって削られたと推定されています。ここからの眺望は、台風一過の好天に恵まれて素晴らしいものでした。背後に中央アルプスの山々(駒ケ岳、宝剣岳、など)を戴いた千畳敷カールはコバイケイソウ等の高山植物が咲き乱れる中にあり、約2時間ほどゆったりと散策することが出来ました。一方反対側には遠く南アルプスの山々(甲斐駒,仙丈岳、北岳などの3000m級)が眺望でき、更にその奥には、富士山の雄姿をはっきりと見ることが出来ました。この千畳敷カールには、2500m以上の高地に群生するハイマツが濃赤色の実(球果)をたくさん付けておりましたので、写真で紹介します。

次に、北アルプス連峰に属す白馬岳の麓にある栂池自然園内をトレッキングしました。ここは高山植物の宝庫として知られ、ワタスゲ湿原や水芭蕉湿原などを専門ガイドの案内で歩くことが出来ます。展望湿原から望む白馬連峰は絶景だそうですが、訪問した日はうす曇りで、白馬の大雪渓を時々眺望した程度でした。このトレッキングは約4時間は歩きますので、足に自信の有る方にお勧めです。麓からゴンドラリフトとロープウエイを乗り継いで到達できるところが、標高約1800mで、展望湿原は標高2010mですので、約200mの上りとなります。尚、ロープウエイの終点駅の横に小谷村の天然記念物に指定されているコメツガの巨木がありますし、マツ科のオオシラビソの群生しているのが方々で見られますので、写真で紹介します。

|

|

|

| 千畳敷カールから駒ケ岳と宝剣岳を望む | 千畳敷カールから中央アルプス連峰を望む |

|

|

| 同じく千畳敷カールからの眺望 | 2500m以上の高地に群生するハイマツの濃赤色の実(球果)。千畳敷カールを散策中に出会いました。 |

|

|

| 栂池自然園から望む白馬三山(北アルプス連峰)の遠望 | 小谷村の天然記念物に指定されているコメツガの樹。樹高18m、幹周り2.6mで、樹冠が広がりを持った典型的な樹形で、この周辺で生育する最大級のコメツガだそうです。(小谷村HPより) |

|

|

| 同じく、栂池自然園付近に群生するマツ科のオオシラビソ。大きな実(球果)を沢山つけています。 | オオシラビソの実(球果)(拡大写真)濃紫色の実で、これだけの量の実をつけるのは十年ぶりだそうです。 |

| 世界遺産 熊野古道 中辺路ルートを紹介します。

熊野古道は千年もの昔から都人が、武士が、民衆がやすらぎと祈りをもとめて、長く険しい山道を歩き、ひたすら目指したのが、熊野三山である。

尚、これら5ルートの熊野古道は、2004年に『紀伊山地の霊場と参詣道』として、世界文化遺産に登録されました。 また、熊野本宮大社の社殿前には、おがたまの木や、たらようの木など、古木が鎮座しておりますので、これも含めて、写真で紹介します。

|

|

|

| 発心門王子から歩き始めて、しばらくすると、このような杉、檜木立の道が続く | 熊野の山々 |

|

|

| 杉、檜木立が、まだまだ続く | 本宮大社に近づき、熊野川の雄大な眺めが開ける。 |

|

|

| 熊野本宮大社の大鳥居は日本一の大きさで、中心に三本足の八咫烏(ヤタガラス)の紋章が置かれている。これは日本サッカー協会のシンボルマークにもなっている。 | 熊野本宮大社の本殿。その横には、天照大御神や素盞鳴尊などを祀る四社殿から構成されている。 |

|

|

| 拝殿前には、オガタマの木、タラヨウの木などの古木があり、歴史を感じさせる。 | 熊野本宮大社の近辺には、渡瀬温泉、川湯温泉、湯の峰温泉がある。この写真は渡瀬温泉より撮影したもので、夕日に映える熊野の山の杉、檜木立。 |

| 飛騨高山の古木紹介

同じ岐阜県でも、丘陵や平野部の多い美濃の国は、温暖な気候と豊かな田園地帯に恵まれておりますが、それから北に位置する飛騨の国は、山岳地帯で耕地が少なく『人余って食足らざる下々の国』と言われたほどで、美濃と飛騨は自然条件が大きく異なっております。

このような厳しい地理的条件にある飛騨高山市には独特の文化が発達しています。特に近世になり、飛騨の領主金森氏が高山に城を

築き、京文化を移入し、政治、経済、文化の中心となりました。 また元禄以降は、飛騨は天領となり『高山祭り』に見られる町人文化が花開き、飛騨高山一位一刀彫り、春慶塗り、高山家具などが有名です。

|

|

|

| 合掌造りなど、昔の農村風景が見られる民家の博物館『飛騨の里』 | 高山市街の中央を流れる宮川の秋景色 |

|

|

| 高山陣屋跡の玄関と見事な赤松の古木 | この陣屋本殿の前にも見事な赤松の古木があり、陣屋の風格を高めている。 |

|

|

| 飛騨国分寺の大銀杏(国指定天然記念物) | 樹高37m、目通り周10m、推定樹齢1200年 |

|

|

| 根元に『子育地蔵尊』が祀られている。昔から国分寺のイチョウの葉が落ちると雪が降ると言い伝えられているそうで、今回は葉が落ち、雪がない時期に訪問した。(地球温暖化の影響か?) | この写真に見られるように、垂下する気根(空気中にでる根)を女性の乳房に見立てて『乳イチョウ』とも呼ばれ、乳の出ない母親がお参りするそうです。 |

| 石清水八幡宮の古木紹介

全国4万あまりの八幡宮の中でも、大分県の宇佐神宮、鎌倉の鶴岡八幡宮とともに三大八幡宮の一つである石清水八幡宮は、京都・八幡市の男山に鎮座して、わが国の歴史上極めて重要な地位を占めています。

ここは、また発明王エジソン翁の記念碑があることでも有名です。エジソンが白熱電球を完成させるのに男山は深く関わっています。当初、木綿糸を炭化させて実験していましたが、寿命が短いため、他の素材を探していた時に、扇子の竹を炭化させたフィラメントが4~5倍の寿命となることを見出し、更に伊藤博文や初代京都知事のアドバイスを受けて探し出した男山の真竹で、木綿糸の50倍の寿命を持つ竹フィラメントを完成させたそうです。(1880年)

この男山(標高140m)は平安時代に石清水八幡宮が建てられて以来、神域として保護されたため古木の宝庫でもあります。樹齢600~700年のクスノキの古木が多数現存しています。石清水八幡宮の社伝によると、この楠は楠木正成公によって建武元年(1334年)に植えられてと考えられます。最大の楠は、御文庫裏の樹高30m、根周り18mで、2番目に太い神楽殿北側(拝殿左)の根周り12,4mの楠と共に、京都府指定天然記念物に指定されています。その他にも、6本の古木があり、御神木として大切に保護されています。ここでは、3本の最も太い神木(古木)を写真で紹介すると共に、下殿、頓宮勤番所横にある高良神社のタブの古木も併せて紹介します。

|

|

|

| 石清水八幡宮・上殿への初詣風景(総門前) | 同じく拝殿(この左に第2の楠古木あり) |

|

|

| 最も太い御文庫裏の楠遠景(樹高30m、根周り18m) | 最大楠の根周り部(根周り 18m) |

|

|

| 拝殿左 第2位の根周り(12,4m)を誇る楠古木 | 東総門東 第3位の根周り(9,1m)の楠古木 |

|

|

| 下殿、頓宮勤番所横にある高良神社の鳥居 | 高良神社のすぐ横にある『京都の自然200選』に指定のタブの木 |

| 〈今後も各地の古木・巨木を訪ねたいと思っております。〉 |

THE END