|

[an error occurred while processing this directive]

�o�_���Ί�q��ՁA�_���_�ЌÕ��@2006/08/20

�����c���̑����W���̂Q�O���ɏo�_�E���Ί�q��Ղ�K�ꂽ�B

|

|

| ���ԏ�ɂ͖퐶�̐X�ƁA�r�_�J�Ɠ����Љ�Ŕ� |

����H�H�����H�H�H�H |

|

|

| �R��Ɍ������R���̊Ŕ����R�O�O�����o��́H |

�R���ɓ���A�Ԃ͒ʍs�֎~�����NJɂ₩ |

|

|

| �S�g���т������ł��܂��Q�O�O���[�g�����B�B�B |

���Ȃ葧���e��ł����B�c��P�O�O���[�g�� |

|

|

| �܂��ɎR�̒�������A�{�݂ɓd�͂𑗂�d������ |

�o�蓹������A�r�_���`���Ă������ȖX |

|

|

| ����Ɠ�����Ղ̓�����ɂ���Ŕ� |

���J�Õ��Q�ɂ���悤�ȊK�i�����Ă�B |

|

|

|

|

�O�肾�������Ί�q��Սs���Ă����B

�����́A�R�A�̃��C���X�������X�����班���R�̒��Ɍ������đ������Ƃ���ɂ���

���Β��i���݂͉_��s���Β��j�Ƃ����ꏊ�ɂ���B

�X���������ɊŔ������ł��Ȃ��������Ƃ������āA

����͓��H�n�}�Ƃɂ�߂������Ȃ���A�����̂����肩��T�S�����ւƐi���B

�T�S�����܂�R�Ɍ������Ă��炭�����Ă���Ɓu���Ί�q��Ձv�̊Ŕ�����u�V�w�̒��v

�Ƃ������Β��̃L���b�`�t���[�Y�̊Ŕ������Ă���B�X������͉���ɂ������T�S���ɓ��肳��

����Έ�ڗđR�ɂ킩��₷���B

����ł��Ԃ��l�C�����Ȃ����Ȃ̂ŏ��X�s���ł�����B

�T�S�������̑傫�ȊŔ���̕��ɋȂ���B

�R�A���O�������̍��˂̉���������Ƃ����Ɉ�Ղ̌��w�җp���ԏꂪ����B

�P����Ԃ͂��Ȃ��B���ԏꂩ��͂U�O�O���[�g�����炢����Ă���̂ŁA���w�҂͎R���̓����

�e�ɂ���H���ԗ��u����ɎԂ��߂ēo���Ă���悤���B

�C���͂R�T�x���z�������ɂ͋C������������̂ŁA�����R���e�ɎԂ��ړ�������������o�鎖��

�����B�Ƃ����Ă��܂����R�����ނ��o����Ԃł���Ƃ͎v���ĂȂ������̂œ�����ɂ����Ă���

��R�Ƃ���B���������������o�낤���A����Ƃ��C������������̂ł�߂悤������������A

��ꂽ���߂悤�ƌ���B�����ň�Ղ���~��Ă����l�̐l�Ƃ���Ⴄ�B

�u����ɂ��́v�Ƃ��������|������(^^�U

�u�͂��͂��v�Ƒ������Ă��Ă��Ȃ肵��ǂ������B������Ƃ����ό��C���⋻���̂Ȃ��l�͂����

�Ƃ�������悤�Ǝv��Ȃ��̂�������Ȃ��B������܂��H��������(^^�U

�Ƃ���ƁA��������l�Ō��ɗ��Ă���������ł��������l���Ñ�j�t�@���������̂��ȁB

�b������悩�����B

��������琔�\���[�g���̒n�_�ɁA���Ί�q��Ձ��R�O�O���̊ŔB�債���Γx�ł͂Ȃ���

���\�����B�Q�O�O���[�g���A�P�O�O���[�g���̊Ŕ������Ȃ���A

�u�R�O�Om���Ă���Ȃɋ������������B�O���R���Ă�������v

�ȂǂƔn���Ȃ��Ƃ��l�������B����͎R�ł���B�ꕔ�Ԃ�A���Č����炵�������o���悤

�Ƃ͂��Ă��邪�قƂ�ǖ쐶�̂悤�ȕ��͋C�ł���B

����ƈ�Ղ̓�����A���J�Õ��Q��r�_�J�̌����̂悤�ɖؑ��̎V�����ݒu���Ă���A

�R�̎Ζʂɂ���o�y�ꏊ�܂ł͊y�ɕ����Ă����������B

���A�������ɂȂ��ꂽ�̂ł��̉��ɂ���Ƃ����u���Ί�q�K�C�_���X�v�Ƃ����{�݂ɓ�����

�x�e���đ��𐮂��Ă���o�y�ꏊ�����w���悤�Ƃ܂��{�݂Ɍ��������Ƃɂ����B

���Ȃ݂Ɋό��q�͓�����ł��������l�ȊO�͈�l�����Ȃ��āA��Փ������݂�

�ߌ�S���S�O�����݁A����l�����̂悤�������B

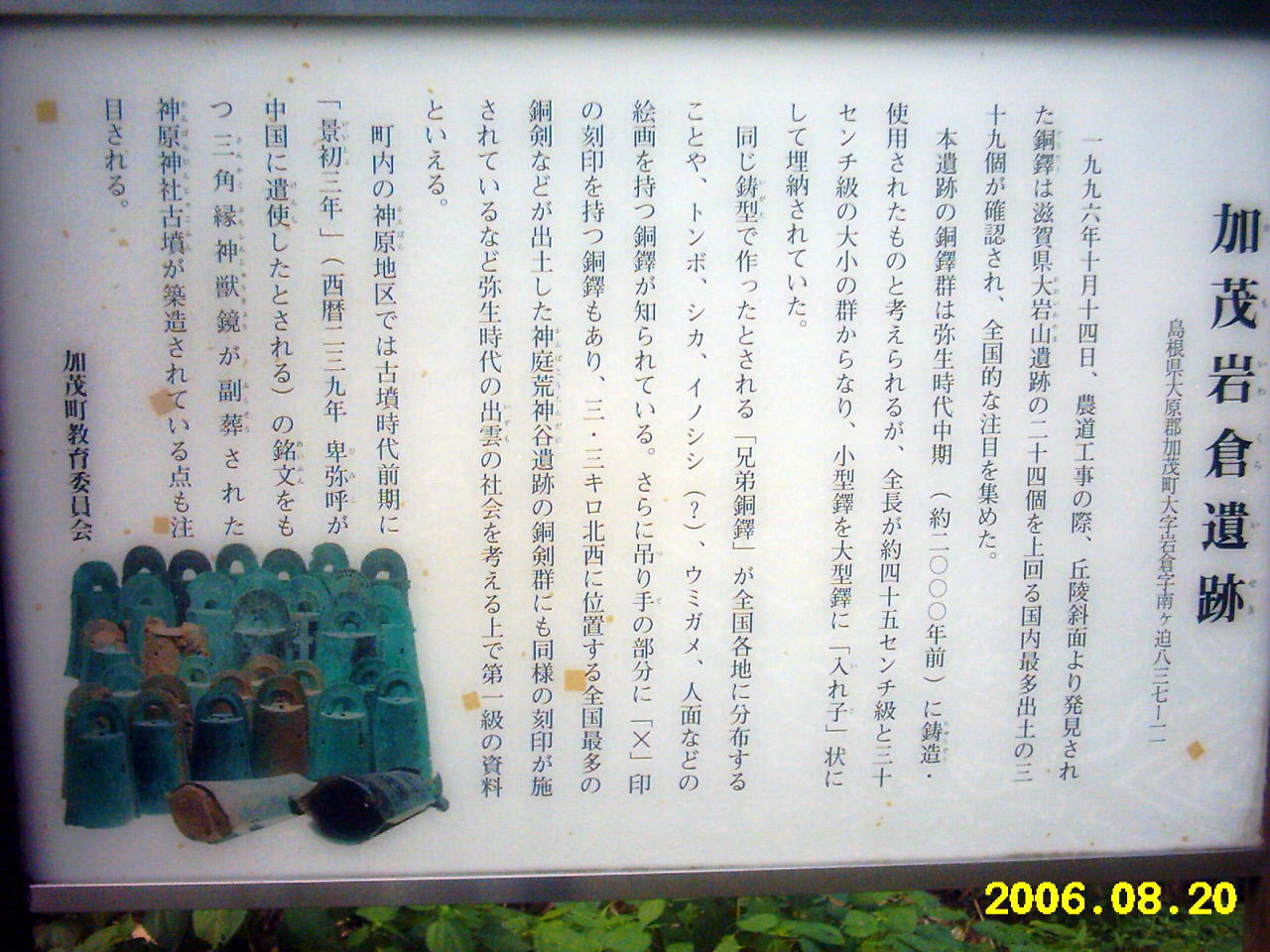

���L�͉��Ί�q��Ղ̐����ŔB

|

���Ί�q�K�C�_���X�ƁA���Ί�q��Ղɓ˓�

|

|

| ��������o�y�����ꗗ�ʐ^ |

�W�����Ă��铺�� |

|

|

| �W�����Ă��铺�� |

�W�����Ă��铺�� |

|

|

| �o�y��������̏�Ԃ̎ʐ^�̌f���� |

�������̗l�q�ʐ^���\���Ă���f���� |

|

|

| �������f���̈ꕔ |

�K�C�_���X�̎{�ݓ������Օ������B�e |

|

|

| �r�_�J�Ɖ��Ί�q�����ԗŐ� |

��Փ��̔������̗l�q�̃��v���J |

|

|

| ������͕ʂ̌�����o�Ă����� |

�l�H�I�Ɍ@��ꂽ�`�Ղ̐� |

|

|

| �E��̌��̑��ʁA�H�����ɂ��ӂ�o�������� |

��Ղ̏ォ��K�C�_���X�̎{�݂��B�e |

|

|

| ��Ղւ̊K�i�r���ɂ���x�e�R�[�i�[ |

�H�����̕��͋C���c�镗�i |

|

|

| �A��ۂɈ�Ղ̓��������ꖇ |

�_�����������ŗ���o��B�܂��Ɂu�o�_�v |

�r�_�J��ՂƓ������A�o�y���_�ł̏�Ԃ̃��v���J����Ղɂ����Ă���Ă���̂ŁA�ǂ�������Ԃ�

���܂��Ă���������₷���Ȃ��Ă���B�����͂܂���Ռ����Ƃ��Ċ������Ă��Ȃ��āA�����Ȉē��{��

�w���Ί�q��ՃK�C�_���X�x���R��芄�����l���̒J�̊Ԃɂ��邾���ł���B

�r���̂��������Ƃ����X�͐l�Ԃ������Ă���̂�����ł��邩�̂悤���̕��͋C������B

������u�A���m�V�^�c�N���V�V�I�I�J�~�̖��߂����v�����܂��Ă���ꏊ���B�����ƍr�_�̍���

�������̂܂c���Ă����Ȃ����Ǝ��Ɋ����������B

���Ί�q��Ղ͂��Ƃ��ƒP�Ȃ�R�ł������B

��Ղ̖k��(���{�C��)�ɂ����q�̏W���Ɠ쑤(�����R�n��)�ɂ����|�̏W���������R�z����

���H�̌��ݒ��ɔ������ꂽ��ՂȂ̂��B

��q�̒n���́A���̎R�̏�ɕ����ʂ�u�C���N���v=�֍������邽�߂ɖ��Â���ꂽ�n�����������B

�Ƃ������Ƃ́A�����R�n����o�钩������q�n��̕������璭�߂Ă����W�c�������Ƃ������Ƃ�

�Ȃ�낤��?�܂����ɂ��悱�̈�Ղ͎R��^����Ɋ������n�_�ɂ���B�������o����������

���H���݂͕ʃR�[�X�ւƈڂ��ꂽ�B

�K�C�_���X�̎{�݂̎ʐ^������킩��悤�ɁA���H(�_��)�ɂ��邽�߂ɍ��ꂽ�܂��ɂ��̏ꏊ

�̏�Ɏ{�݂������˂����悤�Ɍ��Ă��Ă���̂��킩�邾�낤�B�{�݂̉��̓��������o���Ă���

��Ղ̓�����̔��Α���������ƁA��|�Ƃ����W���ɂł�炵���̂��B

�{�݂ɂ̓{�����e�B�A�̐l����l�����������āA�����َ��Ԃ��Ƃ����̂Ɏ������̂��߂ɔ���

����̃h�L�������g�f�����f���Ă���܂����B

�����ł́A�\�k���Ă����ƌ��n�̃K�C�h�ƈꏏ�Ɍ��w���ł���炵���B�����o������{�����e�B�A��

�������M�S�ȕ��ł��낢��ƈ�Ղɂ��Đ������Ă���܂����B���ł��e�n�̑�w���狳���搶

�����w�E�u���ɖK���炵���A�����̍u���̒��Ń{�����e�B�A�̕����S�Ɏc�����b�Ƃ����̂�������

�����������B

��͂肱�̈�Ղ̉��߂͗l�X�ŁA�_�b�̓��e������߂���ɂ��Ă��A�������_�b���烂�`�[�t��

�����Ă��Đ������悤�Ƃ��������A�J�Ԃ悭�����錴��a���͂̏o�_�����푈�̌�ɕ����V��

�Ƃ��Ė��[���ꂽ�Ƃ������ȂǁA���Ȃ��R�̉��߂�����炵���B

��ԏd�v������Ă���̂��A�u�~�v��B����͍r�_�J��Ղ̓����ɂ����܂�Ă��ė���Ղ͕K��

���ꐨ�͂̎�ɂ����̂��Ƃ����B

�K�C�_���X�̎����͂��قǍL���͂Ȃ��͂Ȃ����x�e�������˂Ă���B�����ɓ����̃��v���J�����̂�

�_���_�ЌÕ�����o�y�����u�O�p���_�b���v�̓��g��ʐ^�������Ă��܂��B

|

�_���_�ЌÕ�

|

|

| �_���_�Г�����̐Δ� |

�Δ�̉��̒��� |

|

|

| �_�Ж{�a |

�����炪�ڒz���ꂽ�Õ��A�������ŕی� |

|

|

| �Ύ�����������Ă܂� |

���̔��Α����� |

|

|

| ���̒����ʂ��܂��������ʕs�� |

������B�e |

|

|

| �����炪�o�y |

�O�p���_�b���B�����_���_�Џo�y�̂��� |

|

|

| �Õ��Ύ��̊Ŕ� |

�{�a�e�̍L�� |

���������Β����ɂ���_���_�Ђ��삯���Ō��w���Ă����B

������͂��Ȃ�̂�����Β��̎j�ՃX�|�b�g�Ƃ������ƂŁA�O�p���_�b��(������?)���o�y�������Ƃ�

�L���Ȑ_�Ђł���B

��ʂɔ�������Ă���O�p���_�b���̒��ł��A�u�i���O�N�����v���ɂ����w�ږ�Ă̋��x�Ɩڂ����

���m�̂����̈ꖇ�ł���B

�����Ȃǂ��ɂł����肻���Ȑ_�Ђ̈ꕔ�ɁA�Õ��̐Ύ����ڒz����Ă���B���̐_�Ђ͏��a�S�X�N

���炢�Ɍ��ݒn�Ɉړ]����Ă���炵���B

���̏ꏊ�͒�h�ɂȂ����̂��Õ��Ύ��Ɛ_�Ђ��ڒz����Ă���Ƃ������Ƃ��B

�ڒz�O�͌Õ��̐^��ɐ_�Ж{�a�Ƃ����������p�^�[�����B�����̋߂��̈�_�Ђ̏ꍇ�́A

�Õ��̕~�n��(�H)�����Õ��̐^����Ă��Ƃ͂Ȃ��B

��������̗�I�p���[���Ă���̂��A���܂��܂Ȃ̂��B�B�B�B�B�B�B

�_���_�Ђ͉��쎮���̐_���_�Ђ̂��ƂƂ���Ă���B

�Ր_�͑卑��_�A�֓��j���A�֓������̎O���̐_�B

������Ƃ܂����B�u�C���v�������ɂ��B�B�B�B�B�B�B

���[��B |

[�߂�]

�k�Ñ�o�_�����̓�g�b�v�ցl

�z�[���y�[�W�g�b�v��

|