|

[an error occurred while processing this directive]

赤穂・坂越・大避神社2007/04/05

天気の良い、春の日、思い立って赤穂大避神社に行った。

|

|

| 途中の桜も咲いている |

まだまだ咲いてない木もたくさん |

|

|

| 大避神社の正面に浮かぶ生島。 |

生島の右側に浮かぶ島 |

|

|

| すこーし黄砂が晴れて青空の青がこくなりました |

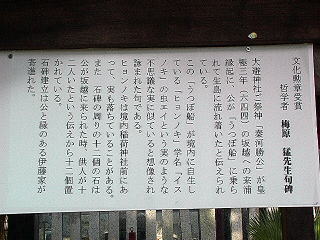

大避神社前にある看板 |

|

|

| 看板その2、お祭りについての説明 |

看板その3、生島についての説明 |

秦河勝が隠居した土地という伝説をもつ、赤穂(あこう)の坂越(さこし)に行ってきた。

すぐ近くの赤穂御崎には子供が遊べる公園施設があって数度訪れたことがあるが、

大避神社に参拝したのは初めてだ。

国道250号を千種川に沿ってに下る。赤穂御崎の看板を見つけ東に曲がるとトンネルがあり

それを通り抜けると眼前は瀬戸内海だ。海の手前の交差点を右におれると赤穂御崎、左に折れると

坂越の港町が広がっている。道路は拡張工事中のようで、途中から昔ながらの細い道になる。

細い道に入るとすぐ左手に大避神社はあった。

大避神社といえば、聖徳太子の側近であるという伝説を持ち、奈良平安時代に活躍した

『氏族』としての秦氏の祖として考えられる人物、「秦河勝」を主祭神とする神社だ。

この神社の正面に浮かぶ「生島(いきしま)」という島には、河勝の墓があるとされている。

この島は大避神社側から見れば、見事なひょうたん型に見えるが全体像では瓢箪型ではない。

この島を眺めていると出雲風土記の「乙女の胸すき取らして」というのを思い出した。

ちなみに思い出しただけで、何も膨らまないのだが(^^ゞ

島全体が禁足地扱いとなっているため自然の原生林が見事にそのまま残っており、

『生島樹林』と呼ばれている。

「あこう」も「さこし」も「いきしま」も別の読み方をしてしまいそうな感じである。

何故「いきしま」と読むのかというと「河勝公が生きてこの島にたどり着いたから」

という説明がなされている。

たどり着いたからには、生きているのは大前提なのですが、わさわざ「生きて」という

からには裏があるんじゃなかろうかとも思える。

|

大避神社の風景

|

|

| 鳥居を正面から、参道の左右は民家 |

鳥居を真下から |

|

|

| 縣社 大避神社とある石碑 |

桜もさいてます |

|

|

| 本殿をヨコから |

階段の下から |

|

|

| 随神門に向かって階段を駆け上がる保育園児 |

これは随神門にある左大臣?の像、裏には仁王様 |

|

|

| こっちが右大臣?こちらも裏は仁王様 |

本殿手前から |

|

|

| 拝殿の中に賽銭箱 |

境内にはいろんな神社が |

|

|

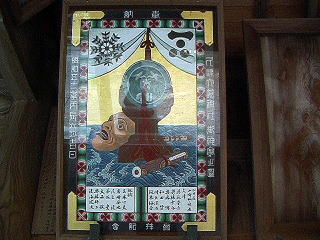

| 面を描いた奉納絵 |

ミニチュアの舟 |

|

|

| 保存展示されている船渡御祭で使われた楽船 |

秦河勝公ご後裔の方からの寄進。 |

|

|

| 荒神社 |

稲荷神社 |

|

|

| 稲荷神社と荒神社のある高台から生島を望む |

天満社 |

|

|

| 恵比寿社か? |

帰り道、階段の上から |

|

|

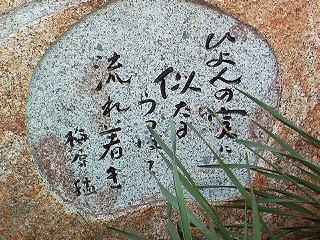

| 梅原猛先生の痕跡 |

明和の年号入り |

|

|

| 句碑の文字アップ |

句碑全体像 |

|

| 車に乗り込む前に最後の一枚 |

「秦王国の痕跡」を刻む神社?へと、たどり着いた。

はずだったが、港町に溶け込んだ普通の神社である。

信仰心が現在進行形なので「秦王国の痕跡」は全く見えてこない。

この神社のあたりには古墳も多く点在しており古墳時代から栄えた港町だったことがよくわかる。

瀬戸内海の穏やかな入り江には自然と舟が集まってきたであろうと思われる。

秦氏の神社という感じより「海人の神社」そのものという印象。まあそれは、遺跡ではない

「信仰が生きている神社」だけにしようがないところだ。

主祭神は三神で、中心は大避大明神こと秦河勝公、天照大神と春日大神が配祀されている。

社殿によると、

「皇極天皇の三年(644年)に、太子亡き後の蘇我入鹿の迫害を避け海路をたよって

此々坂越浦にお着きになられ千種川流域の開拓を進め、

大化三年(647年)に八十余歳で薨ぜられた。

河勝公の御霊は神仙化とし(筆者注・神仙と化し?)、

村人が朝廷に願い出、祠を築き祀ったのが大避神社の創建と、伝えられている。(中略)

近在の村々三十余ヶ村に、ご分社を祀り開拓神として今日も信仰されている。」

ということだ。(赤字は由緒書ママ()内は筆者)

この神社の祭礼として最も有名なのが船渡御祭で無形民俗文化財の指定も受けている。

また生島は島一つそのままが特別天然記念物の指定をうけており、瀬戸内国立公園の一部

でもある。

随神門の正面側には左大臣・右大臣が飾られており、その裏には仁王像が本殿の方を向いて

左右大臣像と背中合わせで鎮座している。

神仏混交の名残、というと教科書的表現を使うとわかったようなわからないような感じで決着

してしまうが、江戸時代の庶民にとっては

両者の施設を区別する事に何の必要も意味も感じられなかったということであろう。

山の斜面に神社の建物があちこちに分散して建っている。

本殿の奥には妙見寺観音堂があり、明治まではこっちの観音様が主役だったのではないか

とも思われる。

一番奥だし一番高い場所にあるし。。。

妙見寺までいけばよかったかと後からに思ったが、

保育園児と一緒ではちょっと無理かな(^^ゞ

本殿拝殿の前は絵馬堂にもなっていて沢山の絵が奉納されている。

古びて何が画いてあるのかわからないものも多いが、新しい奉納絵も沢山飾ってある。

淡島神社の分祀をはじめ、聖徳太子を祀った新宮(写真を撮りわすれました)、

稲荷、荒神、天満、恵比須の摂社殿がある。

生島。。。河勝の墓をぜひ見てみたいと思ったが無理なようだ(^^ゞ

梅原先生の句碑を紹介する掲示によると、

河勝はうつぼ船に乗って坂越にやってきたという。。。

うつぼ船にのってきたというのはしらなかったなぁ。

これじゃあ漂着物じゃないか(^^ゞ

しかしうつぼ船に乗ってくる神の正体は太陽神の子だという話もあるそうで、

これはこれで興味深い。

ヒボコとアカルヒメの神話を日光感精型神話という話は良く聞く。

女性が日光の化身である神と交わり神の子を産むのである。

創世神話の何パターンかのうちの一つだ。

これに対してウツボ舟型という分類も創世神話にはあるらしい。

民俗の大家・柳田先生の著作の中にもうつぼ舟に関しての論考があるらしい。

河勝の乗ったうつぼ舟の漂着。

うつぼ舟は河勝が乗ってきたのではないだろう。

坂越ひいては赤穂郡を開いた開拓神がウツボ舟に乗ってきたのだろう。

その開拓神と河勝が合体して大避大明神となったんだろう。。。なんて

で、神代に坂越や赤穂郡にやってきたかもしれない神というと、

どうしてもアメノヒボコが思い起こされる。

ヒボコと河勝。

そういえば神功皇后はタラシでヒボコの子孫。

隋書のタラシヒコは、聖徳太子でも用明天皇でも舒明天皇でもなく、

秦河勝その人だった(爆)

|

[戻る]

〔古代出雲王国の謎トップへ〕

ホームページトップへ

|